先生のタネ

ひとのあいだ(ゆたかな教育実践のためのタネ) すべての学校教育の基盤となる、〈支え合う学級・つながる仲間〉づくりについて、先生たちと語りあったり、工夫や情報交換をしたりした内容や、本校で取り組んでいる実践を「ギュッ」」と記しています。

☆352日(7/28)春15の会の願い

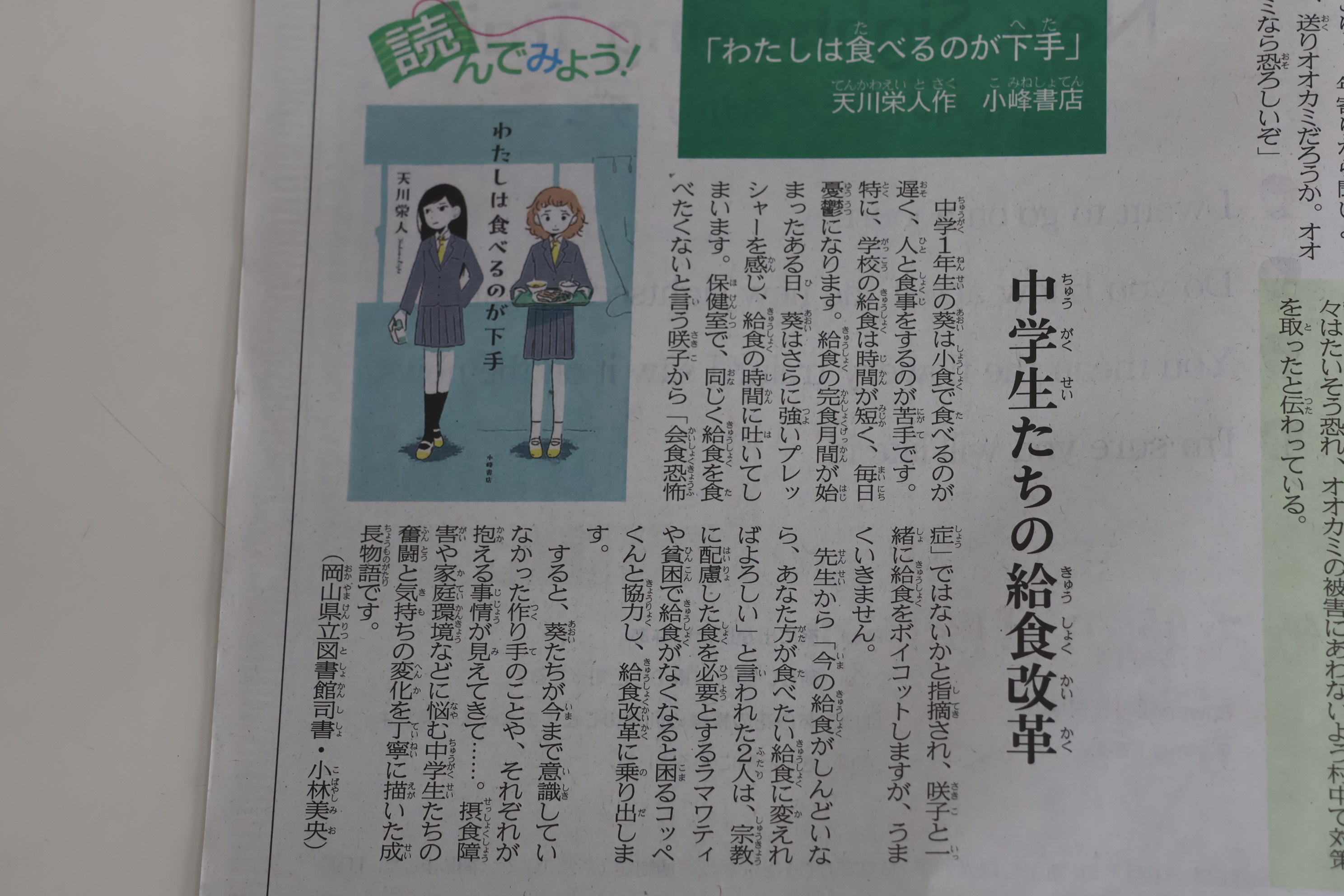

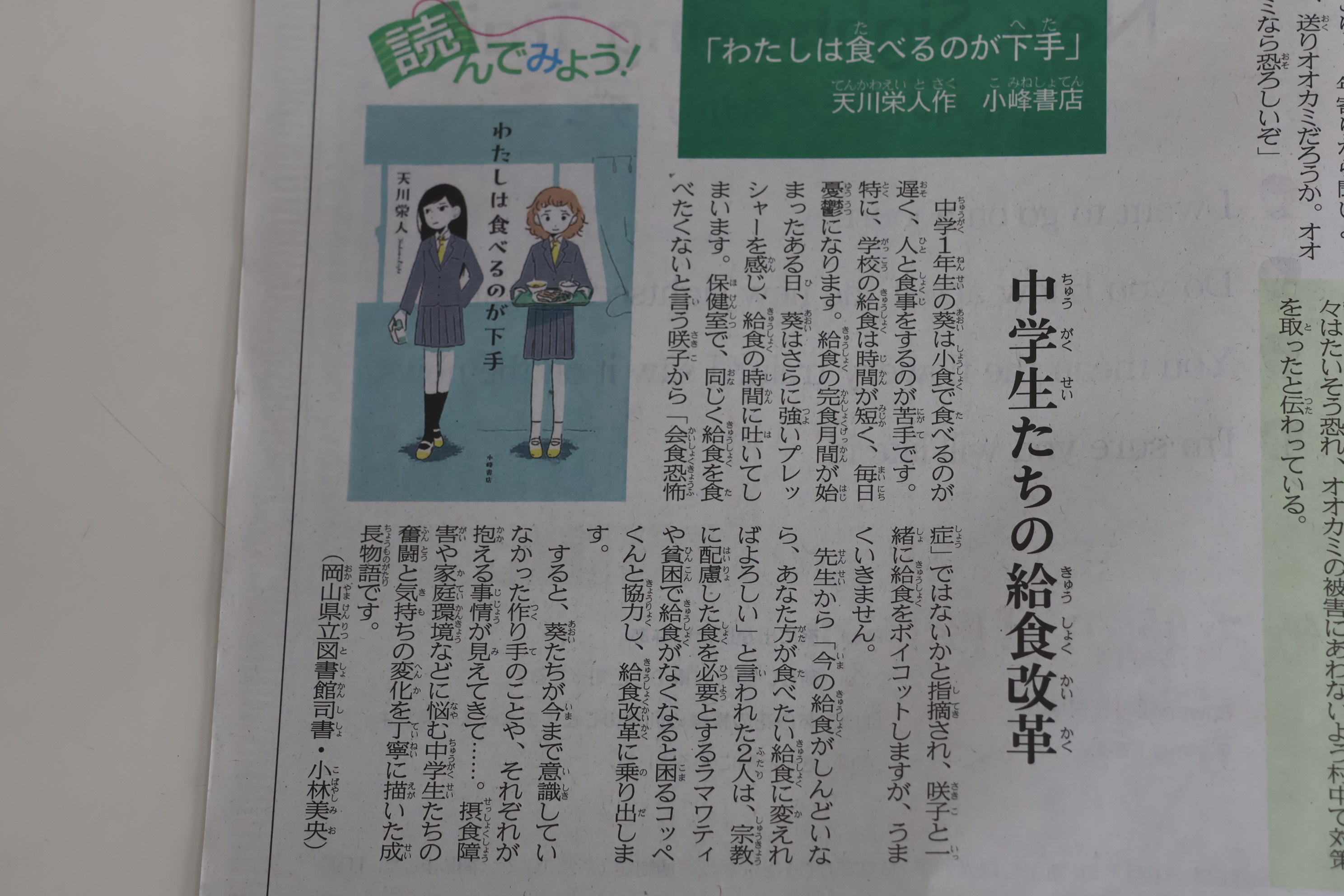

山陽新聞の記事(7.23)を紹介します。

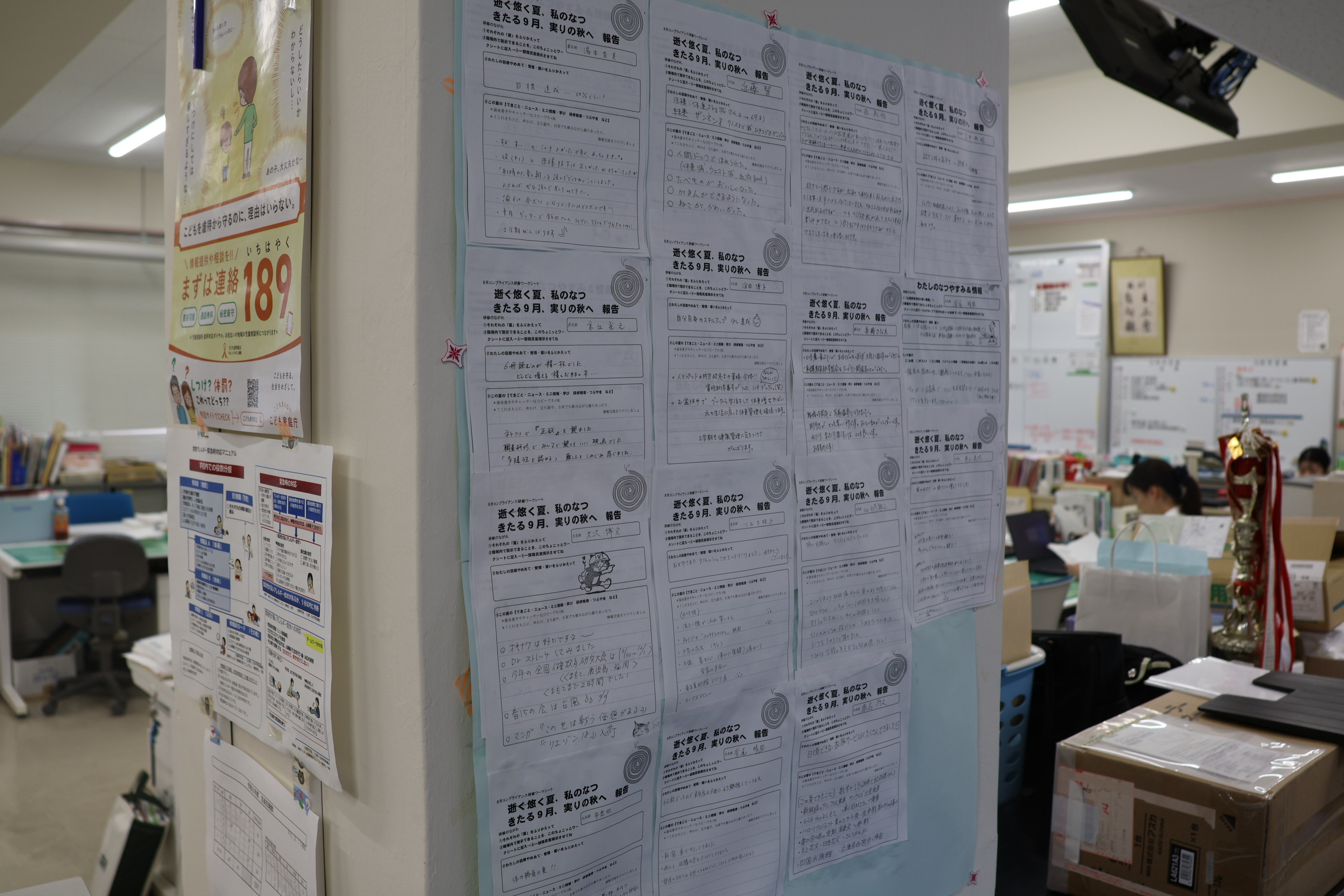

☆351日(7/25)事前学習シート(簡略版)

レポートに刺激されて、校外での自立活動計画のワークシートを考えてみました。

☆350日(7/24)「あつい壁」

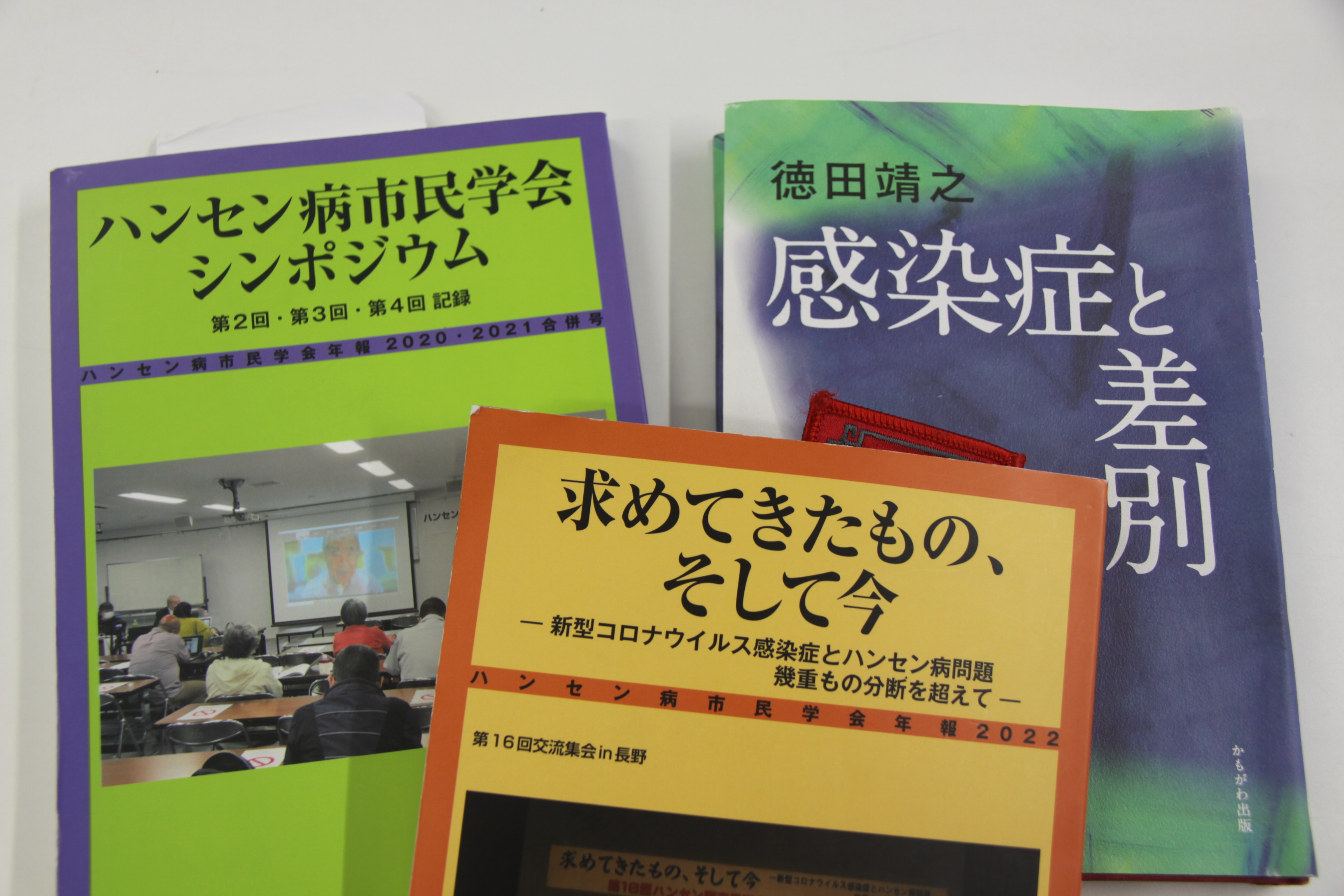

先日視聴した「あつい壁」の上映会・学習会を仲間たちと準備をしている。映画の見方はそれぞれあり、感じ方も感想・意見もちがう中で、意見交流からハンセン病問題学習の内容を考えてみたい。映画を観ながらメモしたセリフをいくつか挙げる。「大学行って出世せよ」「虫のいどころがわるかっただけ 心配いらん」「学校は本当のことを教えるとです。科学を教えるとです」「親になってみんとわからんばい」「一生 上にあがれんでしょ」「怖か病気」「知っとって何もせんのはばかじゃなかいか。負けじゃあ!」「差別という荷物をなくしていかんと」…視たくなったでしょう。10月に上映学習会があるようです。

☆349日(7/23)鍵をあけはなつ

生徒らの日々の学校生活の中での、いわゆる生活指導、「○○は校則で禁止となっているよ」「確認してみたら、○○はだめです。」はよくある。先日、「それはいいんじゃない」と(自分なりに(勝手))に判断したら、他の先生との認識の共有を怠って、全教員による指導がズレて多大な迷惑をかけた。ごめんなさい。さて、本校は、近年の動きと同様に、生徒・保護者の意見を大切にして校則やルールのの見直しを積極的に進めている。そのことと直接的に関係があるわけではないが、山陽新聞(7/20)の読書欄で、『鍵をあけはなつ 村上靖彦著』について、細馬宏通氏が評者として書かれていた文が目にとまった。『多くの介護施設では玄関に鍵をかけ、開け閉めをスタッフが管理している。防犯のためだけではない。 用者が一人で外に出てしまうことを防ぐためだ。しかし、本書に登場する、あるグループホームのケアマネジャーは、こう考える。玄関の鍵が閉まり、外に出る自由がなくなると、 介護者は利用者の行動の意味を考えなくなる。逆に、玄関を開けておくと、利用者の行動にはさまざまな可能性が生まれる。介護者は忙しい。外出に付き添うのが難しいときもある。では、いつなら外出できるか。利用者とヘルパーは、次に外出できるときを「約束」をすることになる。こののように「約束」を交わし、果たすことが、介護では大事なのではないか。行動の可能性が広がることは、ときに介護を難しくする。しかしその 「難しさ」は、実は介護の「面白さ」 につながっているのではないか。・・・』

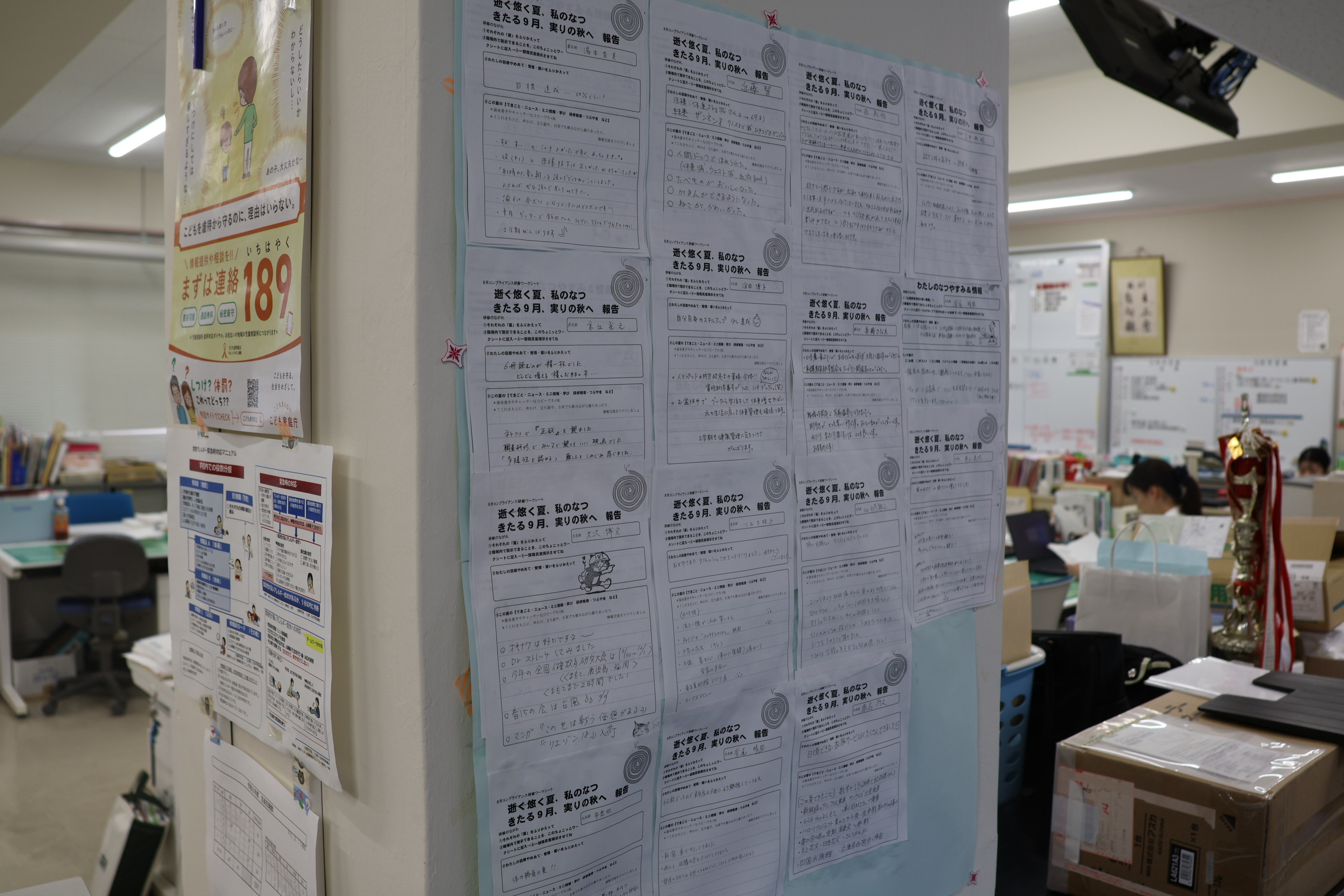

☆348日(7/22)発表と報告のちがい

岡山県人権教育研究大会(8/7)の実行委員会に教頭先生が参加され、分科会(研究協議)のあり方についての資料をいただいたそうです。その一部を紹介します。一読してみると、私自身も、みんなで集まって、研究協議、討議するちからのようなモノが弱まっているような気がしていました。これから、いろんな会の主催や、進行や司会をすることも増えてくると思いますが、対話して学びを深めるようなファシリテート?の意識を持ちたいと思いました。

『・・・「発表」とは、知識や技術の伝達が目的となる。 発表者は、自分のもつ知識や技術を普及伝達するために、相手に効果的に伝わる原稿考えることになる。また、発表を受ける場合は、知識や技術といった答えを求めているので、情報を受け取ろうと聞く。

対して、「報告」では対話そのものが目的の一つとなる。対話は、時間と空間を共有するところから始まる。報告者の語る姿や他の参加者のようす、他者の発言による気づき、その場に身を任せることで、自分のふだんの言動や実践を省みることにつながる。それは、言われたことをファイリングするのではなく、それぞれのなかにある考えを語り合う出会いの営みともいえる。報告者は、そのなかに、自分の実践を差し出す。そこには、わかりやすい成果物や大団円のストーリーはないのかもしれない。それは、教育実践に終わりがないことを意味している。 少し立ち止まって、一人では考えもしなかったことを、みんなで考える。教育実践記録はレポートとして残され、報告を通して広がり、また新たな実践へとつながっていく。』

生徒らの日々の学校生活の中での、いわゆる生活指導、「○○は校則で禁止となっているよ」「確認してみたら、○○はだめです。」はよくある。先日、「それはいいんじゃない」と(自分なりに(勝手))に判断したら、他の先生との認識の共有を怠って、全教員による指導がズレて多大な迷惑をかけた。ごめんなさい。さて、本校は、近年の動きと同様に、生徒・保護者の意見を大切にして校則やルールのの見直しを積極的に進めている。そのことと直接的に関係があるわけではないが、山陽新聞(7/20)の読書欄で、『鍵をあけはなつ 村上靖彦著』について、細馬宏通氏が評者として書かれていた文が目にとまった。『多くの介護施設では玄関に鍵をかけ、開け閉めをスタッフが管理している。防犯のためだけではない。 用者が一人で外に出てしまうことを防ぐためだ。しかし、本書に登場する、あるグループホームのケアマネジャーは、こう考える。玄関の鍵が閉まり、外に出る自由がなくなると、 介護者は利用者の行動の意味を考えなくなる。逆に、玄関を開けておくと、利用者の行動にはさまざまな可能性が生まれる。介護者は忙しい。外出に付き添うのが難しいときもある。では、いつなら外出できるか。利用者とヘルパーは、次に外出できるときを「約束」をすることになる。こののように「約束」を交わし、果たすことが、介護では大事なのではないか。行動の可能性が広がることは、ときに介護を難しくする。しかしその 「難しさ」は、実は介護の「面白さ」 につながっているのではないか。・・・』

☆348日(7/22)発表と報告のちがい

岡山県人権教育研究大会(8/7)の実行委員会に教頭先生が参加され、分科会(研究協議)のあり方についての資料をいただいたそうです。その一部を紹介します。一読してみると、私自身も、みんなで集まって、研究協議、討議するちからのようなモノが弱まっているような気がしていました。これから、いろんな会の主催や、進行や司会をすることも増えてくると思いますが、対話して学びを深めるようなファシリテート?の意識を持ちたいと思いました。

『・・・「発表」とは、知識や技術の伝達が目的となる。 発表者は、自分のもつ知識や技術を普及伝達するために、相手に効果的に伝わる原稿考えることになる。また、発表を受ける場合は、知識や技術といった答えを求めているので、情報を受け取ろうと聞く。

対して、「報告」では対話そのものが目的の一つとなる。対話は、時間と空間を共有するところから始まる。報告者の語る姿や他の参加者のようす、他者の発言による気づき、その場に身を任せることで、自分のふだんの言動や実践を省みることにつながる。それは、言われたことをファイリングするのではなく、それぞれのなかにある考えを語り合う出会いの営みともいえる。報告者は、そのなかに、自分の実践を差し出す。そこには、わかりやすい成果物や大団円のストーリーはないのかもしれない。それは、教育実践に終わりがないことを意味している。 少し立ち止まって、一人では考えもしなかったことを、みんなで考える。教育実践記録はレポートとして残され、報告を通して広がり、また新たな実践へとつながっていく。』

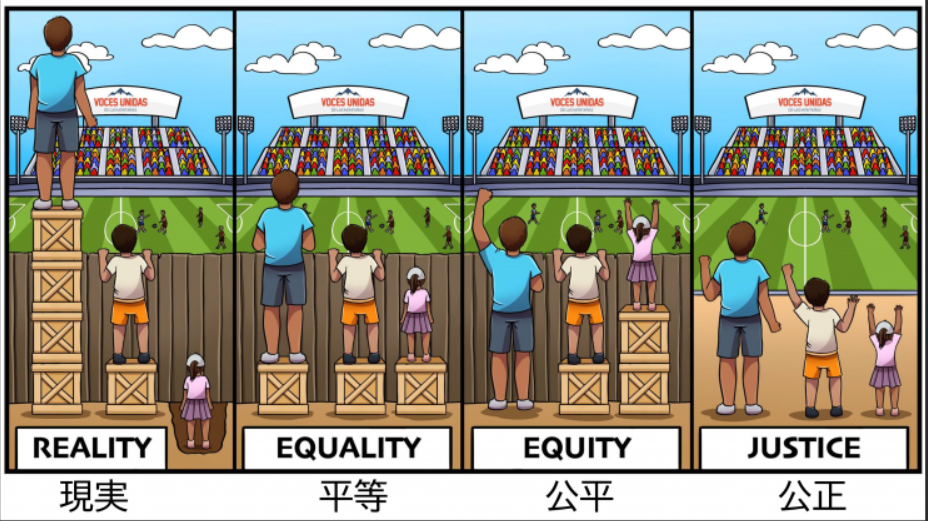

☆347日(7/18)自立と依存

自立活動のレポートを読んで、自立と依存についてちょっと考えている。レポートの中の3年生のひとりが、ある施設の見学に入る直前に「先生、くつひもをむすんで。」と言ってきたとのこと。(その時にどう声かけして、どのような支援・指導するのがよいか?は意見がわかれるところ、これもいろいろと話し合ってみたい)以前も同じような内容を記しましたが再掲します。

「自立」の意味を検索してみると、“自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと”と説明されています。(引用:Oxford Languages)つまり、自立とは「何にも依存しない状態」のようです。

たしかに、依存は英語で「dependence」、自立は 「independence 」で、否定を意味する「in」がついてるので、依存と自立は対立の概念とされています。しかし、何にも依存せずに生きている人なんて、一人もいません。例えば、社会人としての会社員も給料をその会社に依存していると言えます。当事者研究、べてるの家等で知られる熊谷先生は『「自立」とは、特定の依存先から支配されることなく、たくさんの依存先から自由に選択できる状態だと言います。』

学びの共同体の佐藤学さんは「子どもたちの小さなささやくような声が尊重されるべきである。「依存」と「自立」を対立的に考える のは誤りである。「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。』と言われます。うーん うーん。

☆346日(7/17)出会いを大切にできるか。

中国からの交流生を迎えて、授業案を国語科の先生と相談しました。

☆345日(7/16)国際交流とは何か

縁あって、市の国際交流事業で来岡する中国からの交流生が本校の見学(授業体験)に来られます。受け入れるにあたっては市ともいろいろと話をしました。時間と場所を提供するだけで、交流が成立するものではありませんね。関わる者どうしが「国際交流とは何か?」「今回の目的に重ねて出来ること」を共有し、多文化共生社会の意識を高めるものでなくてはいけないと考る機会になりました。事前に生徒たちが何にどのように出会うかも重要です。「学校便り」を全校生徒に事前学習資料として配りました。

☆344日(7/15)自立・社会参画の芽を

県内の自立活動の取組として、〈市内まで電車で行き、高校見学に行き、昼食を取り、家族に頼まれたモノを購入して、また電車に乗って帰宅する大作戦〉のレポートを読んだ。もちろん、しっかり事前学習で、時刻表を調べ、高校の場所を確認し、参加者で楽しめる昼食のお店を考えたそうだ。が、しかし当日。予想してなかった雨の中を慣れない傘をさしての行程。まさか高校が5Fにあるとは思わず、スマホを頼りにビルの周りをぐるぐる探し続けたり、昼食の場所は目視できるのに、地下街を通って遠回りしないといけなかったりとか、頼まれたモノを売っているお店が見つからなかったり、見つけたモノは、とても高価であることが分かり、購入すべきか悩んだり…。だけど、その度に、生徒らは(自分で、、時にはメンバーで)考え、判断し・決めて、その大作戦をやり遂げることができた。引率した教員は、これまでの学校での教育活動が、子どもたちの社会の中で生きていく力になっていると感じられる子どもたちの姿を看ることができたという。また、卒業までに取り組んでいかないといけない課題(子どもの課題ではなく、自立活動を中心とした教育活動の内容)も視えた。校外(社会)の学習がいつもできるわけではないが、社会参画を意識した確かな学習内容を創ってきたいとつくづく思ったなあ。

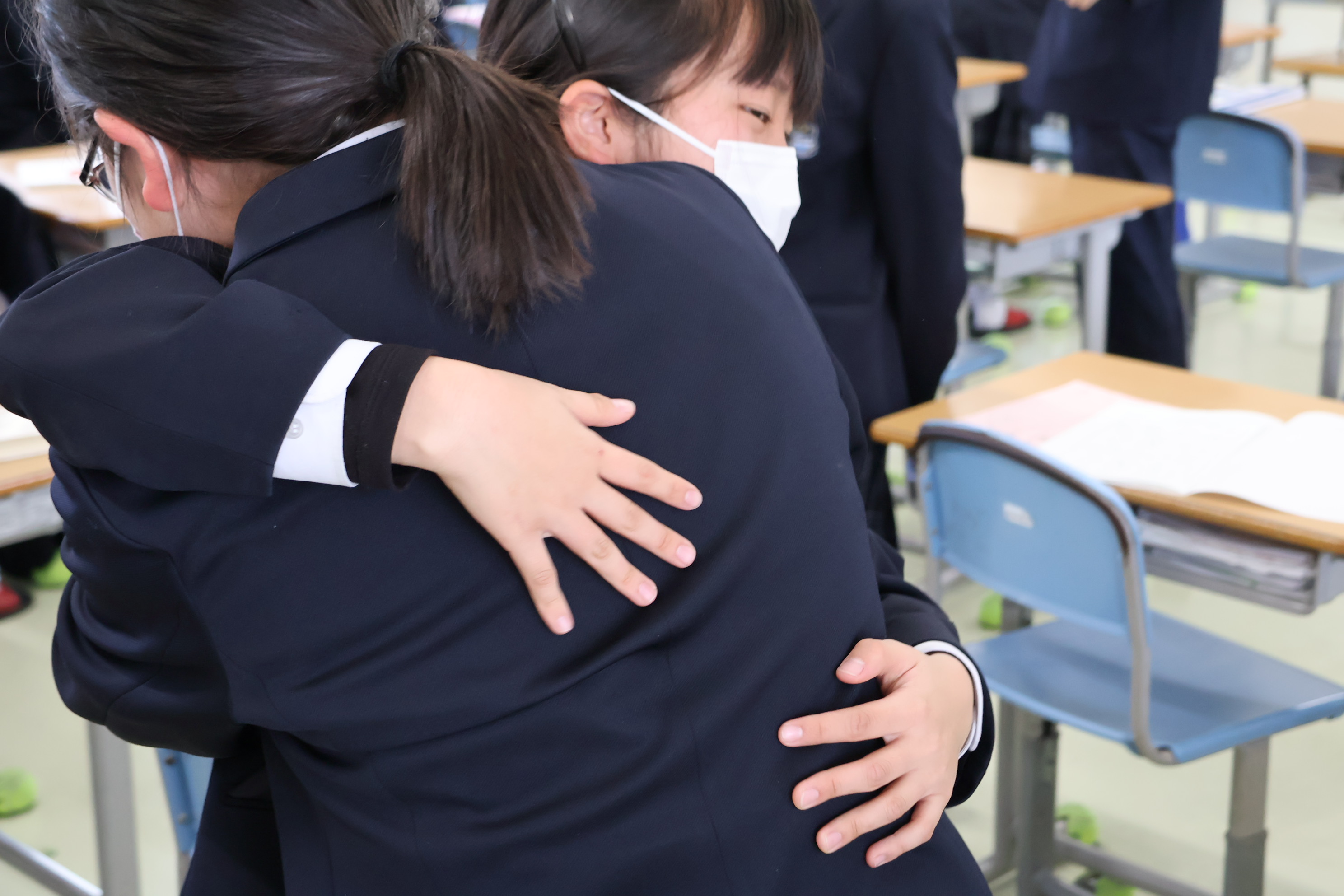

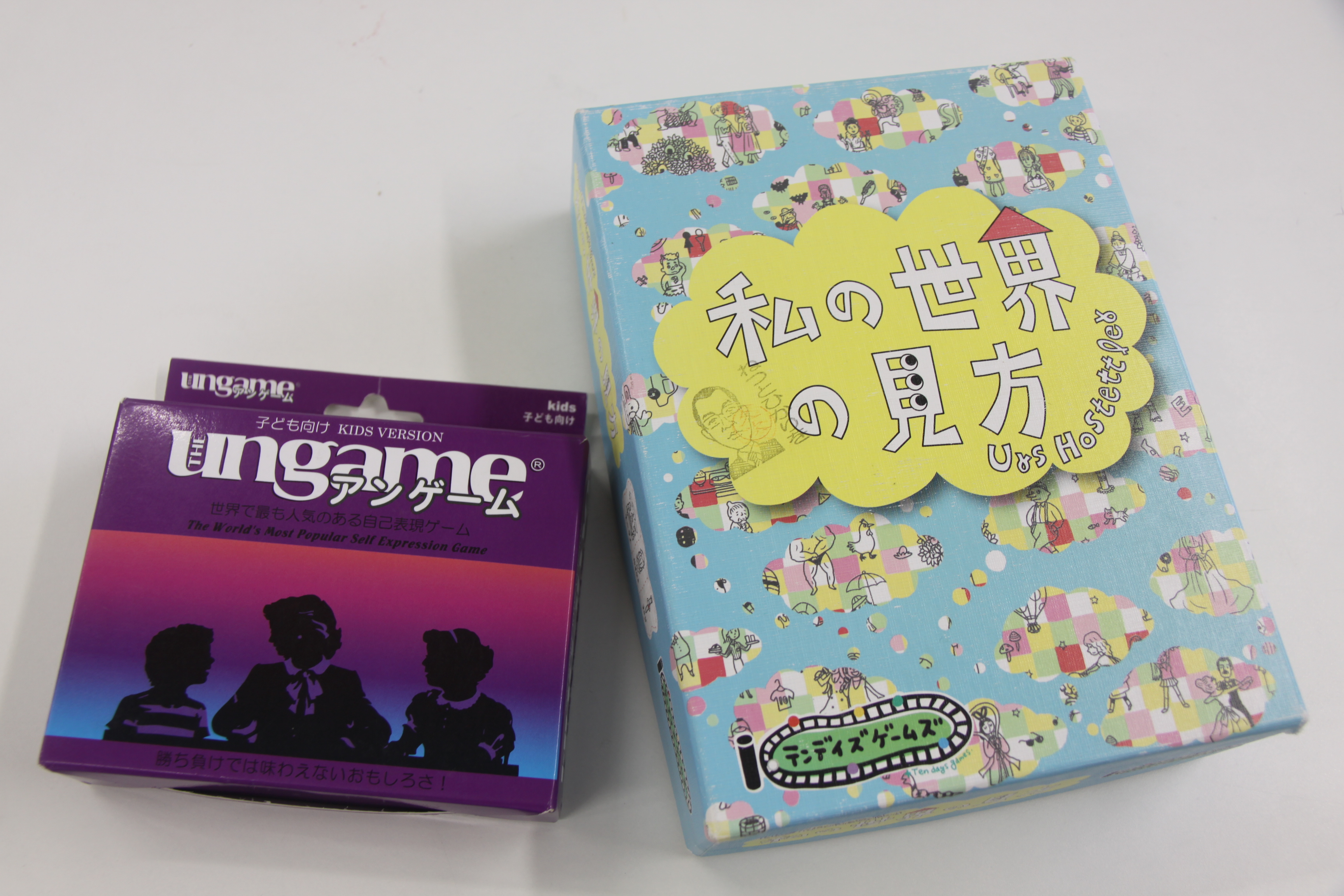

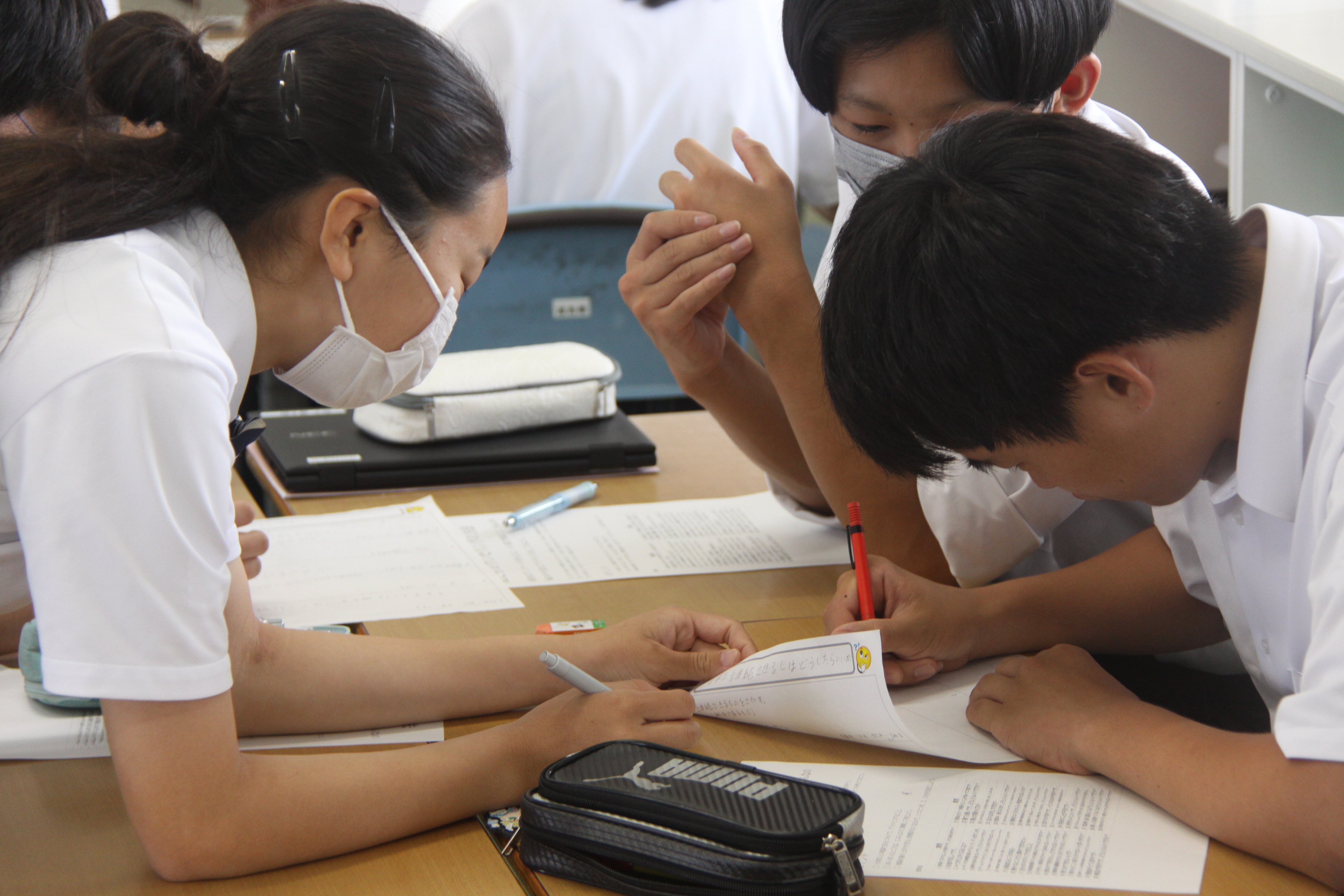

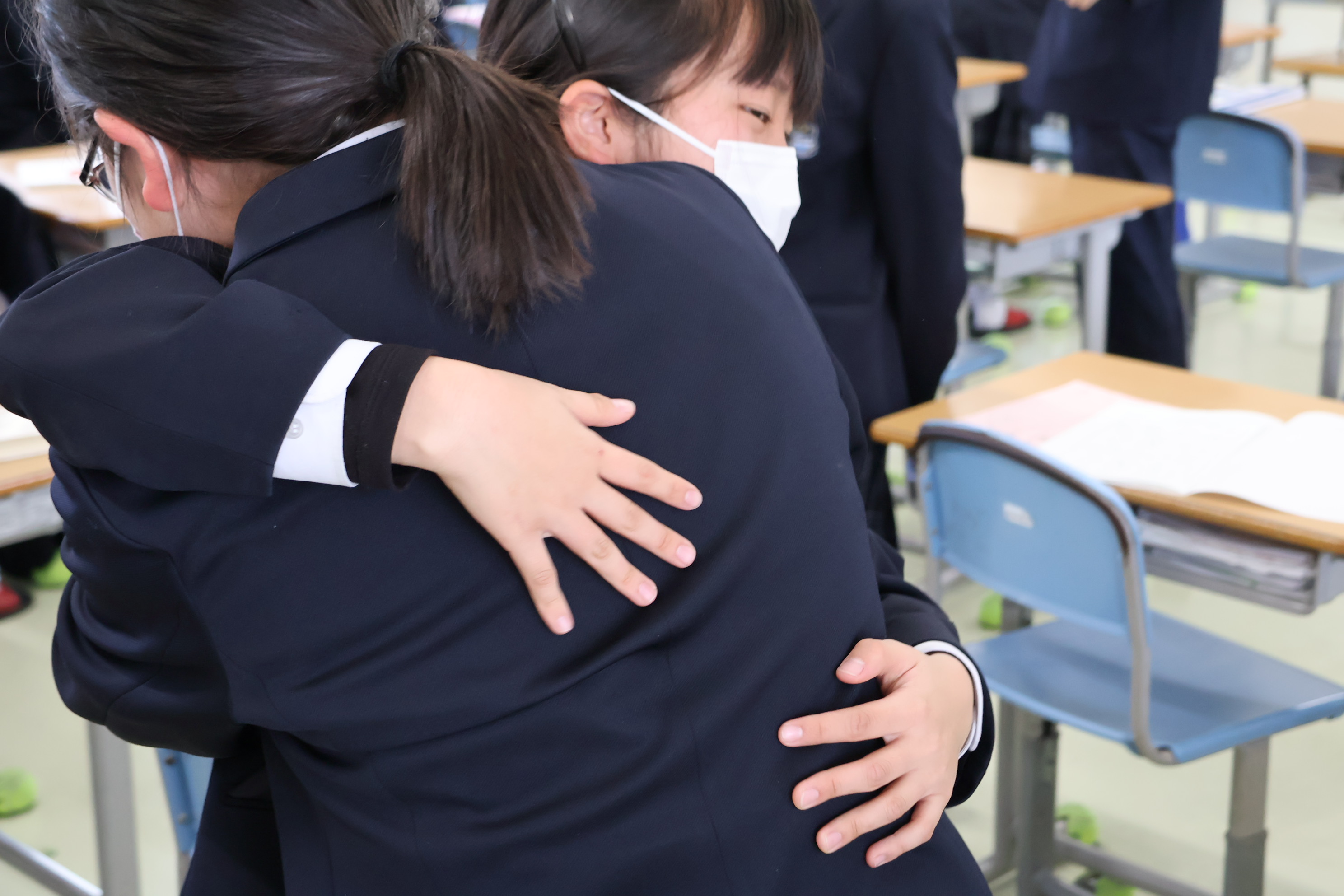

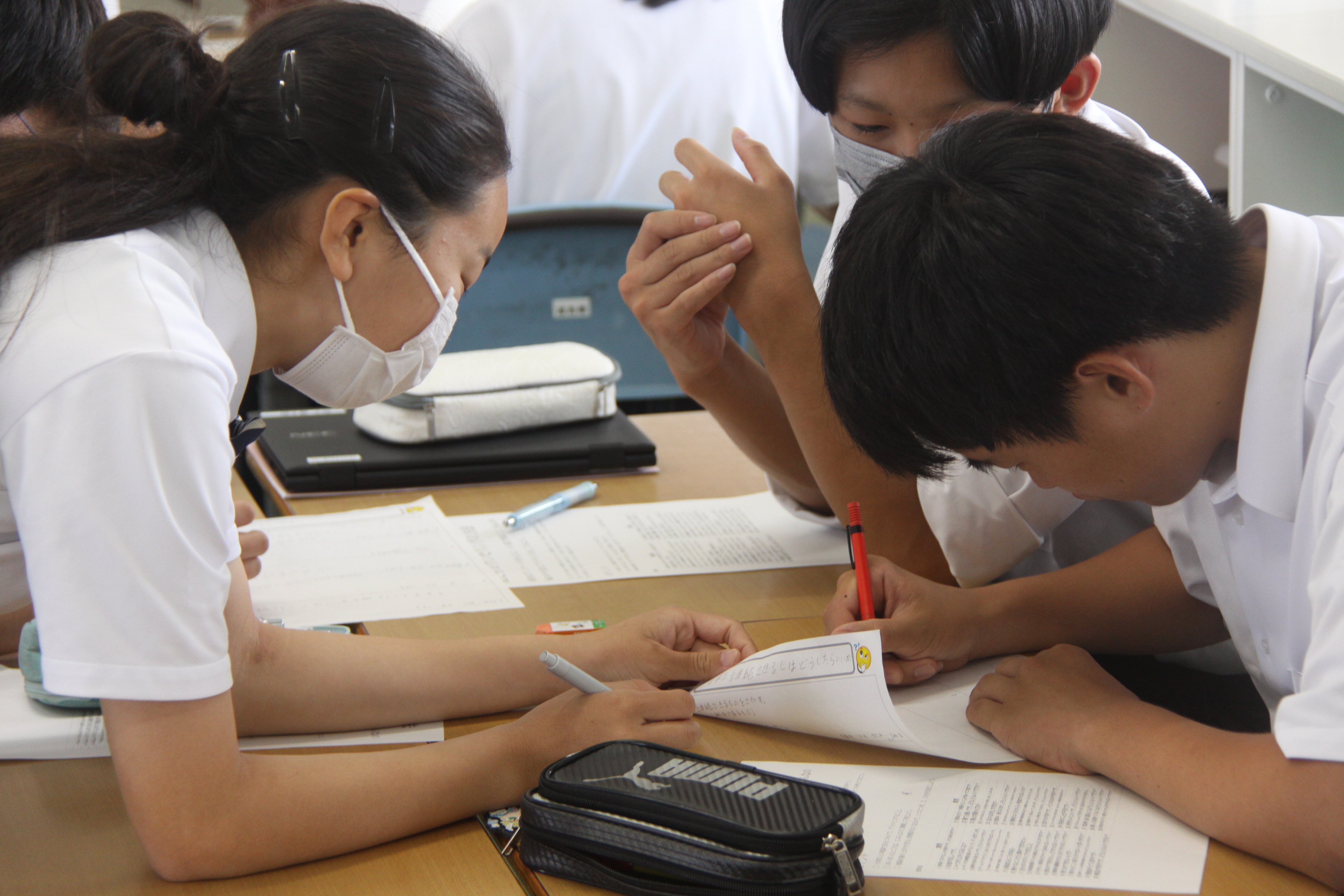

☆343日(7/14)やっぱり、仲間づくりの原点は

英語科で発表している子どもたちの姿をみていると、やっぱり、クラスの仲間に自分のことを知ってもらうことがとてもうれしく、そして仲間のことを知ることはとても大切だと思っているようにみえました。お互いを分かり合う場面を増やしてこそ、学び合う、支え合う仲間となっていくのではないか。

☆342日(7/11)聲をきく

親の会や様々な学習会を開催する中でいつも、参加される方々の「声」をきくことは大切だなあと思います。先日の会では、あるお父さんから「就労移行支援って何なの?」という疑問から、単に「特別支援学校か、通信制サポート校どっちがいい?」ではなく、子どものこれまでの「育ち」と、本人の願いや夢を大事にしながら、それぞれの歩幅でのこれからの「育ち」(社会的自立)に向けての伴走したいね」と話題になりました。教育に携わる私たちが、生徒の「発達」(特別支援教育)に係ることを保護者にどう伝え、どう長期的な連携を始めていくか?は重要だな。

☆341日(7/10)春15の会は必要なのか?

今年の活動の案内チラシが届きました。

☆340日(7/9)電話で聴く

先日、進学関係で聞きたいことがあり、関係機関にお電話させていただきました。最初の部署での電話応対してくださった方は、なぜか、電話内容をメモすることが一番らしく(それが分かる応対で)、要件が伝わっているのかどうか不安になりました。案の定?「分りかねる」と言われ、他の部署「名」だけを教えてくださり、通話を終えました。そのあと、その部署の電話番号を自分で調べて、かけ直したところ、今度の担当者はとても丁寧で、真摯に「聴いて」くださる中で、必要な情報を得ることができました。実はどちらも、不登校や発達障がい、そして高校進学について「何かあればお気軽にご連絡ください」というチラシや案内をたくさん配布している部署でした。「保護者が困って、やっとかけることのできた電話だったとしたら、どう思っただろうか?」…。わずかな時間の、ちょっとした電話だけども、大事な時間にしなくてはいけないなあと思いました。本市も、学校への欠席連絡については、連絡ツール(アプリ)を導入するそうです。

☆339日(7/8)

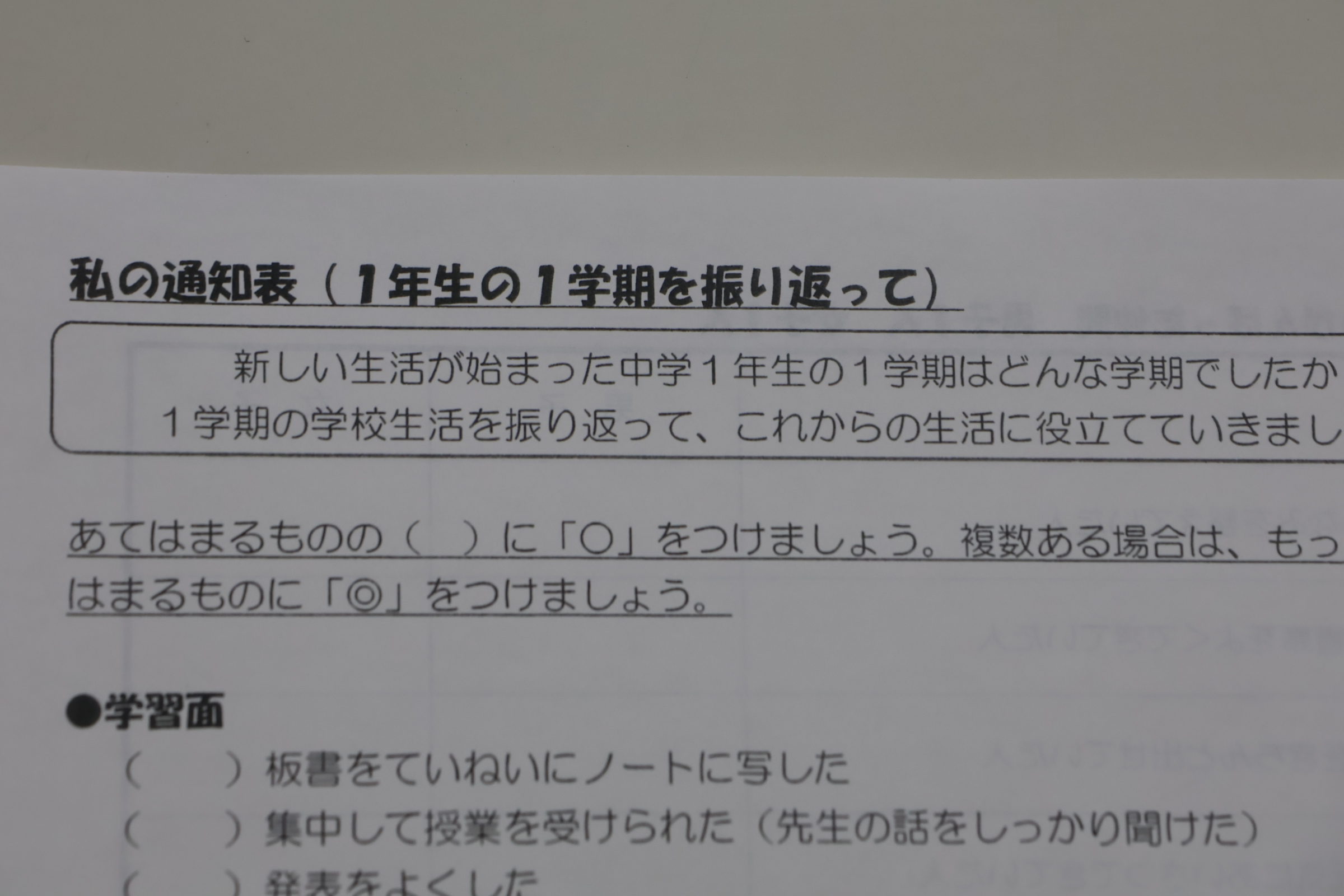

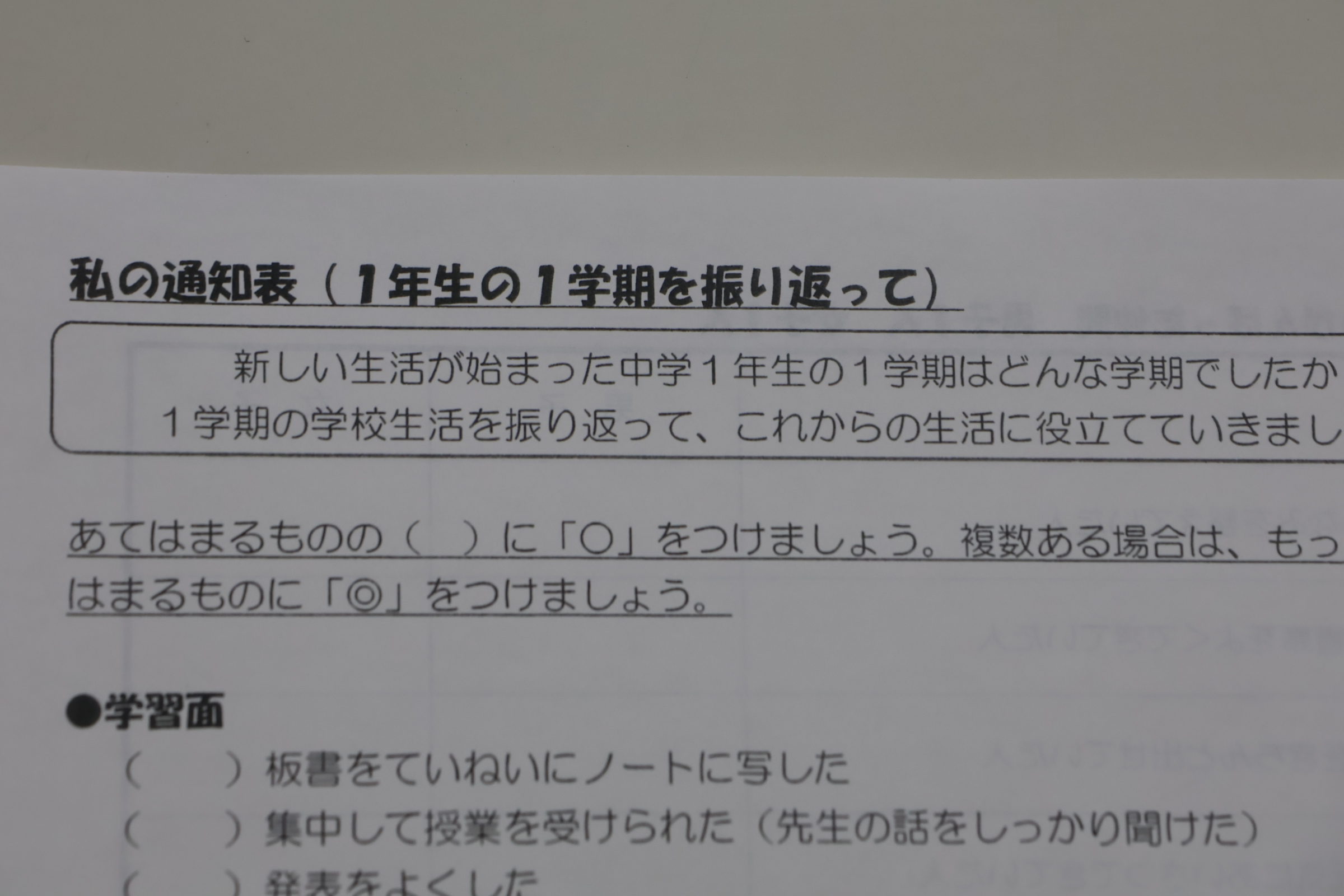

1学期の振り返りをしている時期かもしれません。「授業で静かにできた?」「友達に迷惑をかけなかった?」「黒板をきちんと写すことができた?」なんて質問項目はないと思いますが、子どもたちが日々の学校生活を振り返ると同時に、これは私たち教職員集団の教育実践がどうだったか問われることにもなりますね。どきどきしますな。そして、私たちの目指すことを明確化したものを質問項目にしないとね。「授業でわからないところを仲間に聞くことができた?」「聞かれたら、誠実に応えようとした?」「授業で自分の考えを話すことができた?」「仲間を意識して行動することができた?」「考えてながら板書を自分なりにまとめることができた?」なんてね。

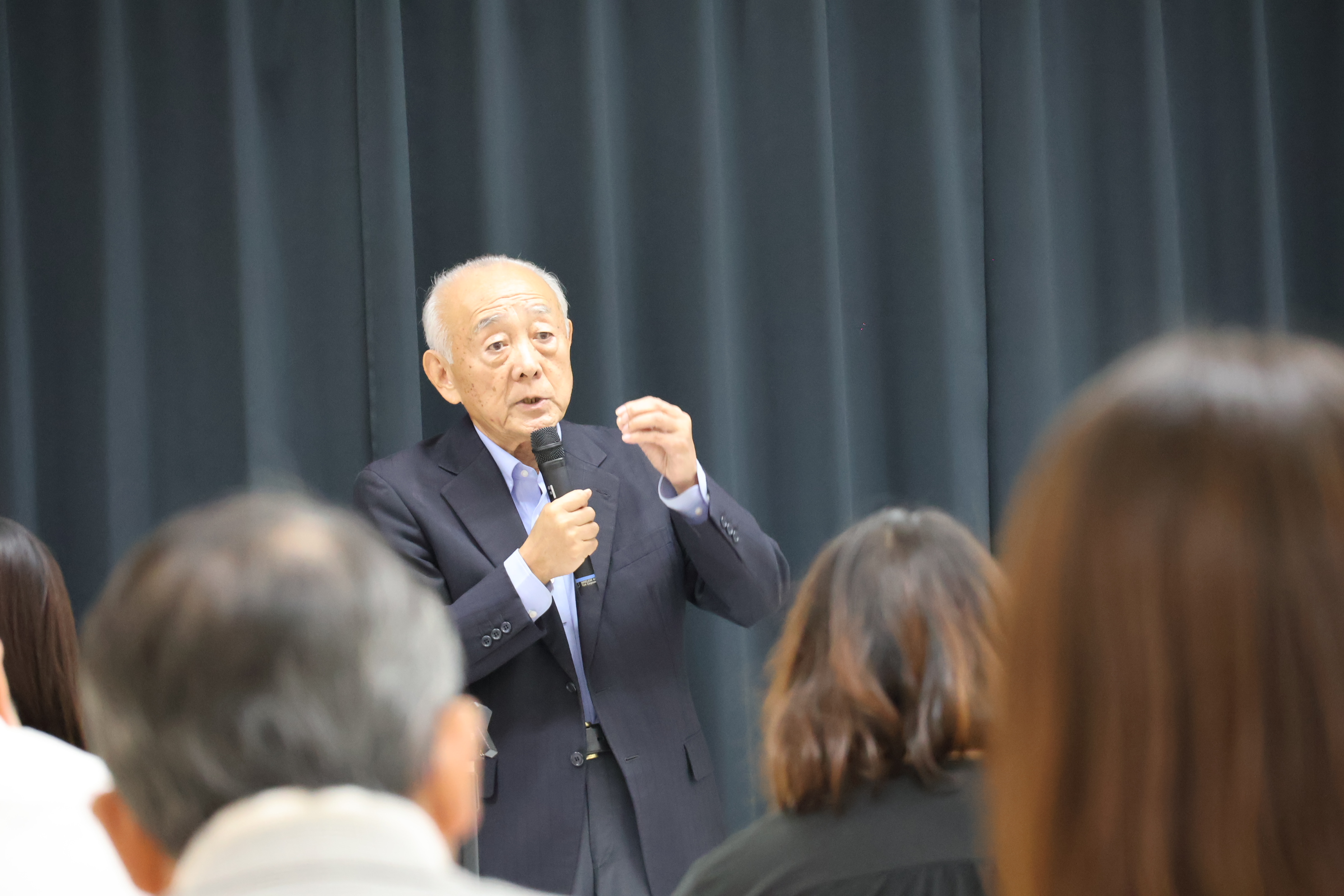

☆338日(7/7)第18回岡山県人権教育研究大会

研究大会の案内が届きました。東備のメンバーで第三分科会を運営します。実り多い会にしましょう。第3分科会での豊かな議論のために、若い参加者に向けて、同和教育(人権教育)のこれまでの実践から培ってきた子ども観や授業・教材観についての小学習会(基調提案)を行うことを考えています。

☆337日(7/4)私たちのしごと

ちょっと前、県北の生徒指導に長年取り組んでいる方とお話しを終え、そのあと偶然に読み直した、沢木耕太郎さんの著書『いのちの記憶 銀河を渡るⅡ『最初の人」が、印象に残りましたな。

☆336日(7/3)「事実と実践」とは。

小学校の実践から学び合う学習会(東備学ぶ会)を行います。

☆335日(7/2)つながりをつくる

前にも記しましたが、十五年間の豊かな育ちを目指して、今年度は中学校区で、こ小中の合同研修会を開催します。

☆334日(7/1)教育実践を振り返り、まとめること

第18回岡山県人権教育研究大会に向けて、報告者と共にレポートの三回の検討会を行い、ようやく原稿がまとまろうとしています。報告者は、これまでに、自分の教育実践をふりかえってレポートにまとめ、検討会での多角的な視点からの指摘やアドバイスや受けながら、さらに自分の実践をめくり(見つめ直す)作業、そして、もう一度コトバにして文章にするコトを繰り返してきました。とてもとても大変だったと思います。しかし、最後の検討会で報告者の顔には、深い学び感、やり終えた感(まだ報告はこれからですが笑)が表れておられたように思います。報告まで一緒にバックアップしていきます。がんばりましょう。報告者の分科会報告アピールの一部を紹介します。「赴任して・・・当初は、同和教育とはなんなのか、どのようにしたらよいのか何も分からないような状態でした。同和教育に対して不安でいっぱいだったように思います。しかし、町内の研修に参加したり、授業実践に取り組んだりすることで、少しずつですが理解が深まり、同和教育の大切さが分かってきたように思います。まだまだ学んでいる最中の私ですが、そんな経験や今の思いをお話しします。そして参加者の皆さんと同和教育について一緒に考えることができればと願っています。」

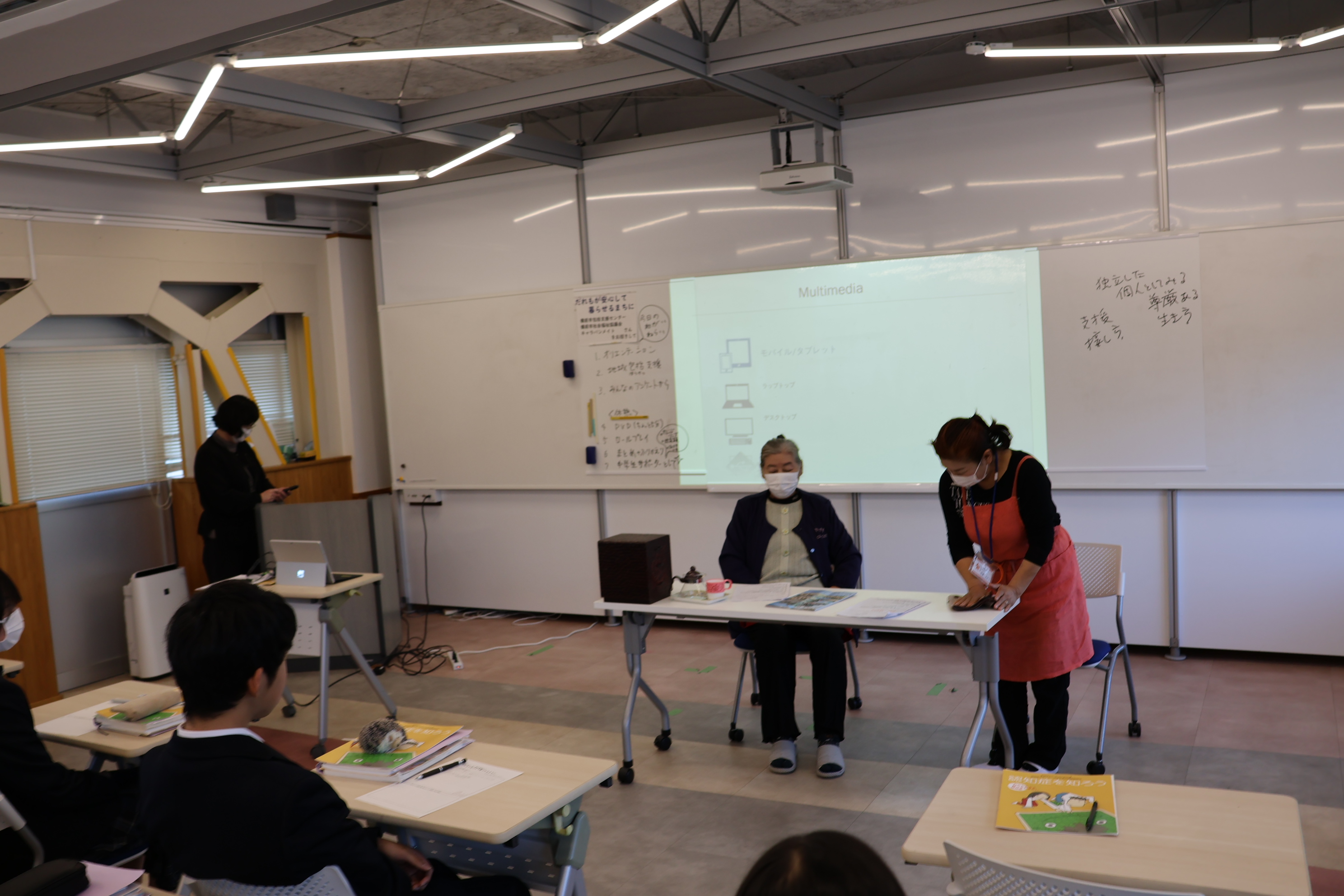

☆333日(6/30)『あつい壁』

28日に西宮市で開催された『あつい壁』上映会に参加しました。100人を超える多くの参加者の方々の熱意に圧倒されました。ハンセン病問題に、地域の中で継続的に取り組んでこられた市民グループも皆さんの活動の成果だと思います。

映画は60年前につくられたものですが、現代に生きる私たちがもう一度観るべき映画ではないかと思いました。一緒に観て、時代背景や課題を考察しながら、ハンセン病問題を深く考え、ハンセン病問題学習を創出するために意見を交わしたいなあ。上映しましょう。観ましょう。視ましょう。

☆332日(6/27)フィールドワークで学ぶ

小学校6年生と愛生園を歩きました。梅雨の合間の暑い日差しの中、収容桟橋-回春寮-内白間窯-監房跡-納骨堂-盲導響・柵-金さん住居跡-恵の鐘-スチーム施設-一朗道-小川正子碑-恩賜記念館-がけ―新良田教室跡展望-歴史館を、たっぷり2時間かけて廻りました。しっかりとした事前学習に裏付けされた「正しく知りたい気持ち」「学びたい真剣なまなざし」を感じた素敵な時間でした。

☆331日(6/26)子どもが語りあう集会へ

しばしば、生活指導上の課題があったときに、子どもたちを集めて話をする機会がありますが、教員の話を「しゃべる」だけでは、なかなか集団づくりは進みません。教員の話す願いや思い、あるいは事実を、生徒が受けとめ、生徒たちが自分のことばで語り合う集会を可能です。いくつかのスキルは準備しなくてはいけませんが、子どもを信頼しておれば、そんな意味ある集会にできます。

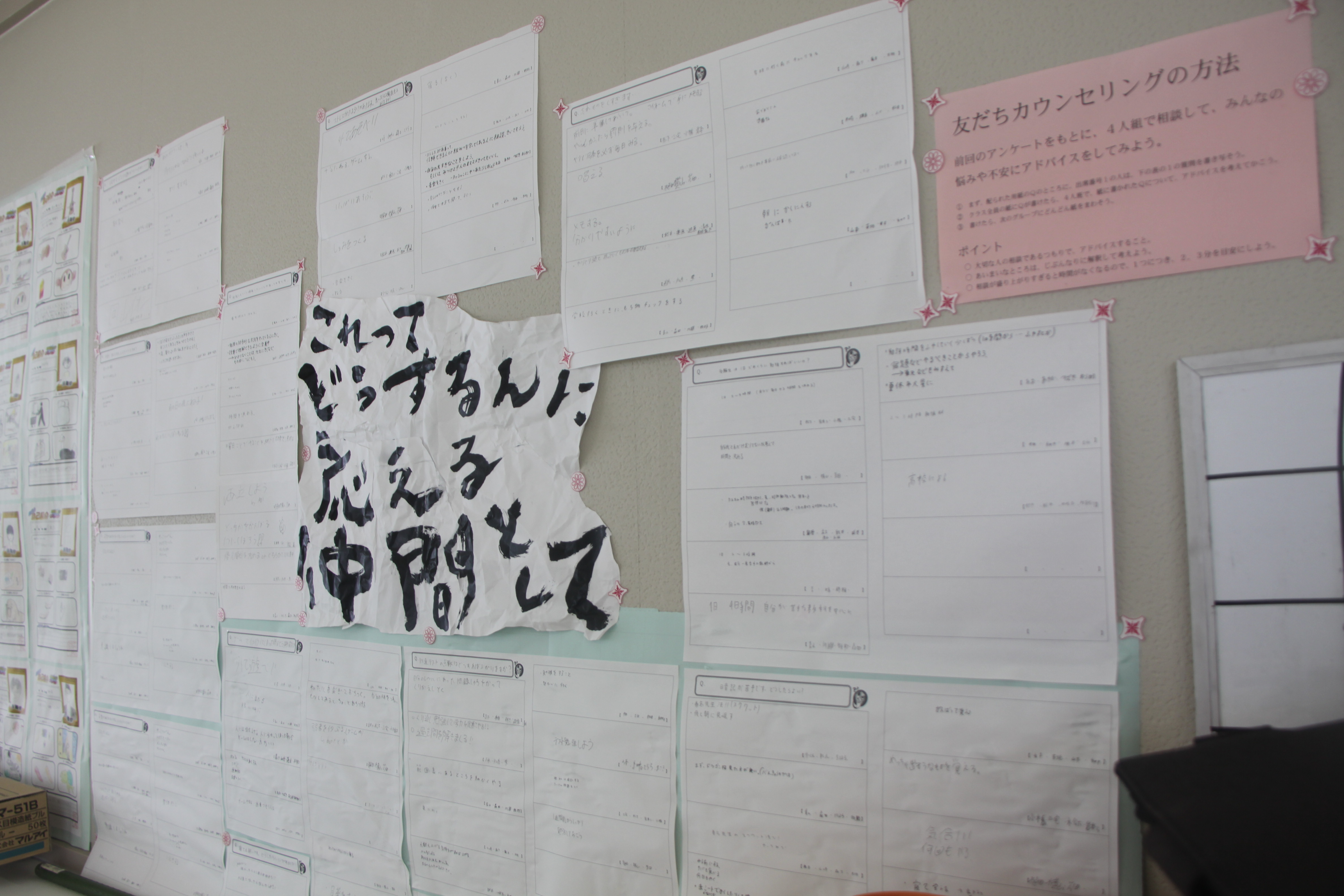

*写真は、全校集会での教員の話を受けて、マイクリレーで語る生徒。前日の全校集会を受けて、次日の生徒朝礼でショートストーリー劇をする生徒会メンバーら。

☆330日(6/25)みんなが幸せになる人権教育 土田光子さんをお招きして

23日、講演「みんなが幸せになるための人権学習~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~」として、土田 光子さんと熱い90分間を過ごすことができました。〈授業以前の、国語の授業を通しての「授業とはなんぞや」授業開き〉、〈これからの学校生活を貫いていくタコさん授業〉、〈どうしたん?へえそうなんか。それでどうする〉・・・(参加した方々とは共有できますが、何がなんだかわかりませんよね。お知りになりたい方はご連絡をお待ちしています。資料と共にお話をしましょう。)本当にあっという間の90分でしたが、参加者一人ひとりが、「自分のしごと」を見つめ、「今・ここから」の学校づくりの道標を再確認したような気がします。

次の日、職員室での朝の打ち合わせ時、「タコさんだった!確認しなくちゃ」とつぶやく先生の声があり、近くに居たもの同士で「うんうん」とうなずきあう場面がありました。(「タコさん知りたいでしょう( ´∀` ))

☆329日(6/24)扇蝶さんの人権落語から(^_^)

21日の東備学び会での人権落語を楽しみました。教職員のみならず、地域の方々がたくさん来会され、満員御礼となりました。「楽しかったあ」と、みなさん笑顔でお帰りになりました。扇蝶さんありがとうございました。

さて、その後、残った私たちと扇蝶さんと意見交流会をすることができ、感想や意見をたくさん交わし、さらに楽しい時間となりました。扇蝶さんは、小学校や地域での人権講演会にも喚ばれて、この人権落語をする機会も多いとのことですが、少しでも参加者同士で感想を語り合う時間は大切だなあとあらためて思いました。(落語噺自体を振り返っての意見交流なんてことは興ざめです笑)

この日、扇蝶さんは、扇蝶さん自身の持つ「落語」のちからで、会場全体をやわらかい雰囲気にしつつ、テーマである〈私らしさあなたらしさ・・・そしてつながり〉について、優しく(実は厳しく・鋭く)迫るために、自身の生き様(よう)を「開き」、語ってくれました。扇蝶さんの大事な生き様を、聴く者は大事に受けとめなくてはいけません。受けとめ方や感想は、それぞれですが、私は、「自分自身、学校、生徒たち、家族とどう向き合ってきたのか?」、「生徒たちにどう寄り添ってきたのか」、「デハ、オマエハ、「コレカラ」ナニヲシテイクノ?ドウイキテイク?」と問うこととなりました。会の冒頭で、「笑うのが、今日の会のルールです」と案内しましたが、私自身は泣いて聴いてました。素晴らしい人権落語でした。 人を動かす力のある人権落語でした。「楽しかったでいいんじゃない。難しく考えすぎ!」と言われそうですが、扇蝶さんの創作「噺」としての五十五分間の、その裏にある熟考、葛藤、練り上げた膨大な時間に敬意を表して、私も「これからも」「よっこらしょ」と、がんばっていこうと思います。二年越しの「人権漫才」をぜひ実現しましょう!

☆328日(6/23)

俳優の藤村志保さんが亡くなられました。ご冥福をお祈りします。20日の山陽新聞に記事がありました。『1961年、大映京都撮 「影所の研究所に入所し、翌 年、市川雷蔵さんの推薦で島崎藤村原作、市川崑監督の映画「破戒」のヒロイン ・志保役で映画デビューした。芸名は同作の原作者と役名から取った。大映時代劇に欠かせない存在となり、大スターの雷蔵さんとは「斬る」や「忍びの者」「眠狂四郎」シリーズなど、勝新太郎さんとは「破れ傘長庵」「座頭市喧嘩旅」などで共演した。他の主な出演映画は・・・』

☆327日(6/20)ひなせ親の会

今年度2回目のひなせ親の会を開催します。この日は、ひなせ認定こども園に寄らせていただき、人権講演会の時間に少しだけ会の紹介をします。15年間の豊かな育ちをめざした、こ小中連携をこれからも進めていきます。

☆326日(6/19)報告検討会で

報告レポート検討会で、「経済的にも、学習環境的にも「しんどい」子ども・家庭とどうつながっているのか?」が議論になった。子どもへの放課後の学習支援や、繰り返し家庭訪問を行い、丁寧に話し込む取り組みを進めていくことはもちろん大切だが、根っこの解決を図るための、福祉や行政、関係機関につなげるネットワーク・機能する体制を学校がきちんともっているか?が問われた。ややもすれば「福祉や行政につなげようとしたけど、保護者は拒否しているようで」で、働きかけがストップしてしまう場合がある。ここを越える、子どもと家庭の「つながり」を創りたい。「つながる」って簡単に使う言葉だけど、重くて、深い。

☆325日(6/18)報告をもとに語り合うって。

研究大会での報告やレポートは、発表会でも、お披露目の会でもありません。報告者が自分の教育実践をまとめ上げ、聞いた参加者が、それに自分の教育実践を重ね、これからの実践の糧にするための時間です。質問も少ない、意見交流もあまり出ない会とならないように、司会団はがんばらなくてななりません。岡山県人権教育研大会での進行に携わる時には、報告レポートの内容に合わせた分科会の基調提案(参考は2023年大会)をして、それをもとにして、話し合いを進めていきます。

☆324日(6/17)人権落語を楽しもう

ふじの舎扇蝶さんの、待ちに待った「人権落語」を楽しむ機会がきました。小中学校の人権教育の啓発講演会にも行かれる事も多いようです。一度、扇蝶さんの豊かな人権教育を味わってみましょう。

☆323日(6/16)◎実践を振り返ること

今週末に友人Tが、「研究大会のレポート案がやっとまとまった」と連絡があった。日々の実践をふりかえり、文書にまとめあげることのなんと大変なことか。Tの労をねぎらうと共に、明後日に行うレポート検討会では、実践と、週末を費やして作成したレポートに最大の敬意を払い、真剣に、本気で、全力で議論をしていこうと考えている。

1992年、初めて学級づくりについての自分の拙い教育実践のレポートを受けとめ、丁寧に論議してくれ、「実践から深く学ぶということはこういうことか!」と体感させてくれた先輩教員の顔と、分科会での協議の風景は今でも鮮明におぼえている。

また、年を経て「学級づくり」のレポートもあまり書かなくなった年齢になった頃、いつも、様々な研究会で、報告をしているN先輩教員から「自分の教育実践は年に一度はまとめて、誰かに聞いてもらわないと、教員としての感覚が鈍ってしまうぜ」と言われた。この教えも自分にとってはとても大きく、それ以降、年に一度は、自分の行っていることを必ず文書にして振り返ってみる。ちょっとした文書にするだけでも、この時間は、今もとても苦しい。自分の力量不足が明確になり、課題がたくさん表出し、自己嫌悪に陥ることも多々ある。しかしながら、ちょっとだけ、あたらしい気づきやヒントがに出会うことができる。そして「書き終えた!」時は、なんともいえない気持ちになる。さらに、まとめた内容を仲間や研修会の機会に話ることで、自分が持ちえていない視点からの指摘やアドバイスを受け、また、「がんばって取り組んでいこう!」と元気をもらえる。明後日のレポート検討では、Tもさらに学び、聴く私たち自身も学びが深まる会にせねばならない。語り合おう!

☆322目(6/13)願いと思いを共に

春15の会 第2回実行委員会

6月11日に、本校の教頭先生も参加してこられました。今年度の案内文書が少し変わりました。〈~特別支援教育のニーズのある子どもたちの進路・自立にむけて~〉です。進学に関する相談ブースだけでなく、学校(高校も含む)生活や、福祉、行政サービス、親の会など自己実現に向けての多ブースの開設も準備します。実施計画案を一部紹介します。

1 目的

(1)特別支援教育のニーズのある生徒の進路・進学や就職についての最新の情報を、本人・保護者や教育関係者、支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。

(2)動画配信や情報交流学習会を通じて高等学校生活を紹介し、進路に関する情報が収集できる会にする。

(3)視聴者が実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。

2 実行委員会の方針

(1)持続可能な会の開催ができるように積極的に工夫・改善を進める。

①目的が達成できるように有機的なヒト・組織・コトの協力(後援)や助言を仰ぐ。

②特別支援教育の推進のために、また本会の開催案内が必要とされる多くの方々に届くように、様々な組織と連携を図り、ネットワークを拡げる。

3 具体的実施計画(内容等)

◎動画配信 卒業後の進路について、申込者に対して高校・関係機関の紹介動画を期間限定で配信(東備地域自立支援協議会ホームページ上にて)する。

<期 間> 令和7年8月8日(金)~11月28日(金)

<内 容> 各校の作成動画には以下の内容を盛り込む。①別支援教育のニーズのある子どもの入学試験についての相談や受験時の配慮、サポート等②学校生活の様子(支援の実際)③卒業後の進路や就職の状況④相談窓口担当者 各校10分程度の動画とする。

◎参集方式(200人程度)

<内 容> 座談会、学校紹介、特設相談会(相談ブース)

<日 時> 令和7年8月23日(土)12:30~16:30

<場 所> 備前市立日生中学校(備前市日生町日生241-14)

(1)参加対象 小・中学校生徒 保護者 教職員 特別支援教育に関わる方

(2)主 催 春15(はるいちご)の会実行委員会

(3)共 催 赤磐市・瀬戸内市・備前市・和気町・東備地域自立支援協議会・備前県民局

(4)後 援 岡山県教育委員会・赤磐市教育委員会・瀬戸内市教育委員会・備前市教育委員会・和気町教育委員会・NPO法人岡山県自閉症児を育てる会・岡山県教職員組合・備前市PTA連合会・赤磐市障害者自立支援協議会・瀬戸内市自立支援協議会(申請予定) *ご案内(申し込み)チラシは、7月初旬に配布予定です!

☆321目(6/12)6.23校内研修が近くなりました

演題:みんなが幸せになるための人権教育

~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~

人権教育研修会の講師、土田光子さんより、レジュメを頂きました。一読するだけで魅力的で、とても楽しみです。一部をちょっと紹介します。

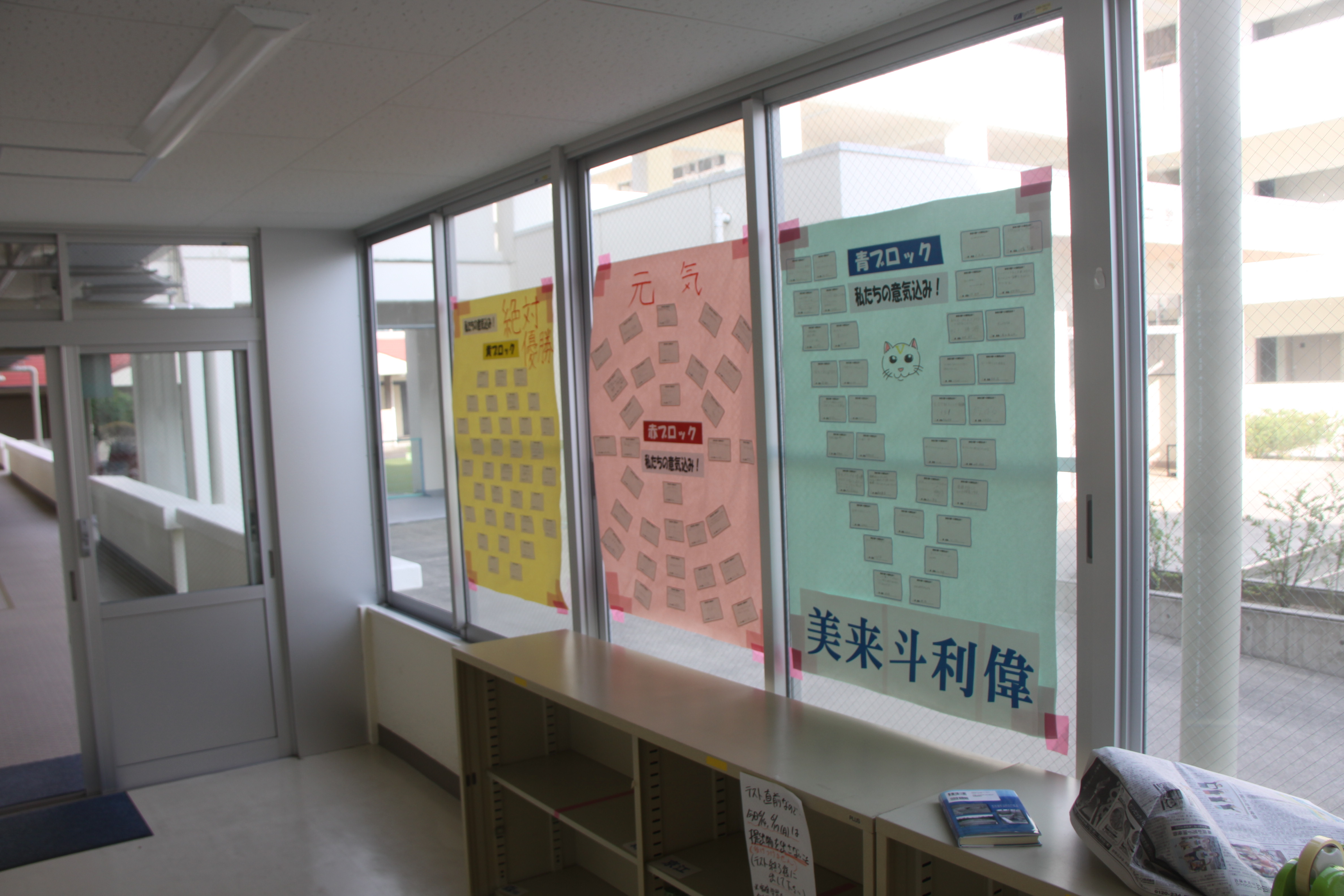

☆320目(6/11)縦割りチームで活躍の場は。

前回の続き。岡山市内でも、各学年を3チームに分け、1,2,3年生が協力しながら競技に取り組むスタイルの体育会が増えたとのこと。いつもはクラスや学年の中で、生徒の活動の姿をみることが多いですが、「このスタイルの体育会では、日頃とは違う子どもたちの姿がたくさん見ることができてびっくりした。(うれしかった)

)」と、若い先生が話してくれました。子どもたちが活躍できる場、子ども同士が活動する場をたくさん作ることが教職員の大事な役割かもしれません。

☆319目(6/10)目指すリーダーとは?

体育会を終えた岡山市の先生らと、「生徒のリーダーを育てる」ことについて話題になりました。私たちのリーダーイメージ・姿はどんなものでしょうか?

教員(教職員集団)の目指す方向に向かって、メンバーを力強く引っ張っていくリーダーをイメージしますか。教員の期待と指示を受け、いわゆる「ミニ先生」的な要素をもち(もたせ)ながら学級を仕切っていく(いかせる)。ややもすれば、小学校では、他の子どもも従順にリーダーに従う傾向があるために、そのような子どもをリーダーとして育て、時には学級運営や学級の問題解決すらリーダーに“丸投げ”することも場合もあるかもしれません。(でも、そのようなことを続けたら、誰もリーダーになりたがらなくなりますな。)

リーダーは進級、進学の経過とともにメンバーの信頼を増していかねばなりません。そのためには、「民主的なリーダー」を学級に育てて(同時に「仲間づくり」の取組は重要)いかねばならないよね。・・・という話になりました。

では、目指す「民主的なリーダー」ってどんな生徒なのか?について、いくつか意見を出してもらうと、『もちろん、目標に向けて集団をうまくリードしたり、活動や話し合いを積極的に進めることの他に、「集団の中で弱い立場の子の味方になれるリーダー」、『困っている子の立場を理解できるリーダー』、『仲間との協働意識を持てる(みんなで取り組める)リーダー』、『多様な仲間を認められるリーダー』、『仲間どうしのトラブルをうまく調整できる(おりあいをつける)リーダー』、『仲間はずしを絶対に出さない配慮を進んで行えるリーダー』などなど。『そんなリーダーおるんかい 笑 ?!』とう意見も含めて、〈リーダーの育成〉と〈反差別の仲間づくり〉を学級経営の両輪として考えたいと思います。目指すリーダーの育成には、教職員集団(学年団)がモデルになることはもちろんですが、日々の、小集団での活動を通して多くの経験を積み、「仕切らせ力」から、民主的な「高い人権意識」の醸成へのアプローチを進めたいと思います。民主的なリーダーは、意識して育てようとしなければ育ちません。集団を動かすためには、集団全体を相手にするのではなく、メンバー一人ひとりとの深い関係をどう築くか、などを具体的な活動の中で伝えていきたいと思います。

☆318目(6/6)国際交流って?多文化共生教育の中身?

国際交流事業として姉妹都市縁組などで来市した外国の生徒が、校区の小・中学校に「国際交流」という目的で、短時間で、書道や浴衣の着付け体験、スポーツ、給食試食等を一緒に行うことを聞きます。さて、それは、「国際交流となるのかなあ?」「国際交流の目的について、担当者とじっくり話をせねばならないね」「するなら、多文化共生社会の理念に基づいた継続的な取組の中でやらないといけんなあ」と、けっこう先生方と職員室で話題となりました。

少しだけ調べてみても、目的の明確化、丁寧な準備と、確かな実践をせねばなりませんね。(以下、参考)

外国人児童生徒にかかわる教育指針:多文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を図ることを支援するとともに、すべての児童生徒が互いを尊重し合い、多様な文化的背景をもつ外国人児童生徒と豊かに共生する真の国際化に向け、「人権教育基本方針」に基づき、外国人児童生徒の人権にかかわる課題の解決に取り組む。

〈基本的な考え方〉

1外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることができるよう支援する。

重点目標1 外国人児童生徒が誇りを持って過ごせる環境づくり

重点目標2 学習機会の提供と自尊感情の形成

重点目標3 学習指導及び進路指導の充実

2 すべての児童生徒に、外国人に対する偏見や差別の不当性について認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。

重点目標1 在日韓国・朝鮮人など日本に在留する外国人にかかわる歴史的経緯や社会的背景についての認識

重点目標2 日本語指導が必要な外国人児童生徒についての認識

重点目標3 差別や偏見の不当性についての認識

3 共生の心を育成することをめざし、すべての児童生徒に多様な文化を持った人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。

重点目標1 異なる文化の理解

重点目標2 自国の文化を尊重する態度と異文化間コミュニケーション能力の育成

4 外国人児童生徒にかかわる教育指導の充実に向け、教職員一人一人が人権意識の高揚に努めるとともに、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。

重点目標1 教職員の人権意識の高揚

重点目標2 教職員の研修の充実

重点目標3 家庭及び地域、関係機関・団体等とのネットワークの充実

①共生の心の育成…全ての子どもたちが、国籍や民族等の「違い」を認め合い、多様な文化的背景をもつ人々と豊かに共生する心、共に生きようとする意欲や態度を育むため、子ども・多文化共生センターなどの機関と連携し、異なる文化、民族、宗教、生活習慣、価値観に対する理解を図る。

②自己実現に向けた支援…全外国人幼児児童生徒等のアイデンティティの確立を図るため、子ども多文化共生サポーターや地域の人材等を活用し、母国の文化や言語、民族の歴史等の学習機会を充実する。また、進路など将来を見据えて、体系的・継続的な指導・支援を実施する。

③母語による支援の充実…学校生活への早期適応を促進するための心の安定や生活適応、学習支援が円滑にできるよう、子ども多文化共生サポーター等の母語支援員や多言語翻訳機・アプリケーション等のICTを活用し、外国人児童生徒等のコミュニケーションを図る。

④日本語指導の促進…日本語の習得や基礎学力の定着を図るため、各教科の指導等について児童生徒一人一人に応じて「特別の教育課程」を編成するなど、きめ細かな指導を行う。また、外国人児童生徒等の自己実現を支援するため、日本語指導が必要な外国人児童生徒等が在籍する学校間をオンラインでつなぎ、交流や学びの機会の充実を図る。

⑤帰国幼児児童生徒への支援 全帰国幼児児童生徒の円滑な就園・就学を図るため、家庭や地域と連携して、海外で培った特性を伸長するよう努めるとともに、温かく迎えられ、互いに理解し尊重し合えるよう配慮する

大切な「教育」の機会・場ですから、しっかりと目的を持って受け入れたいと思います。

☆317目(6/5)地域と共にある学校とは?

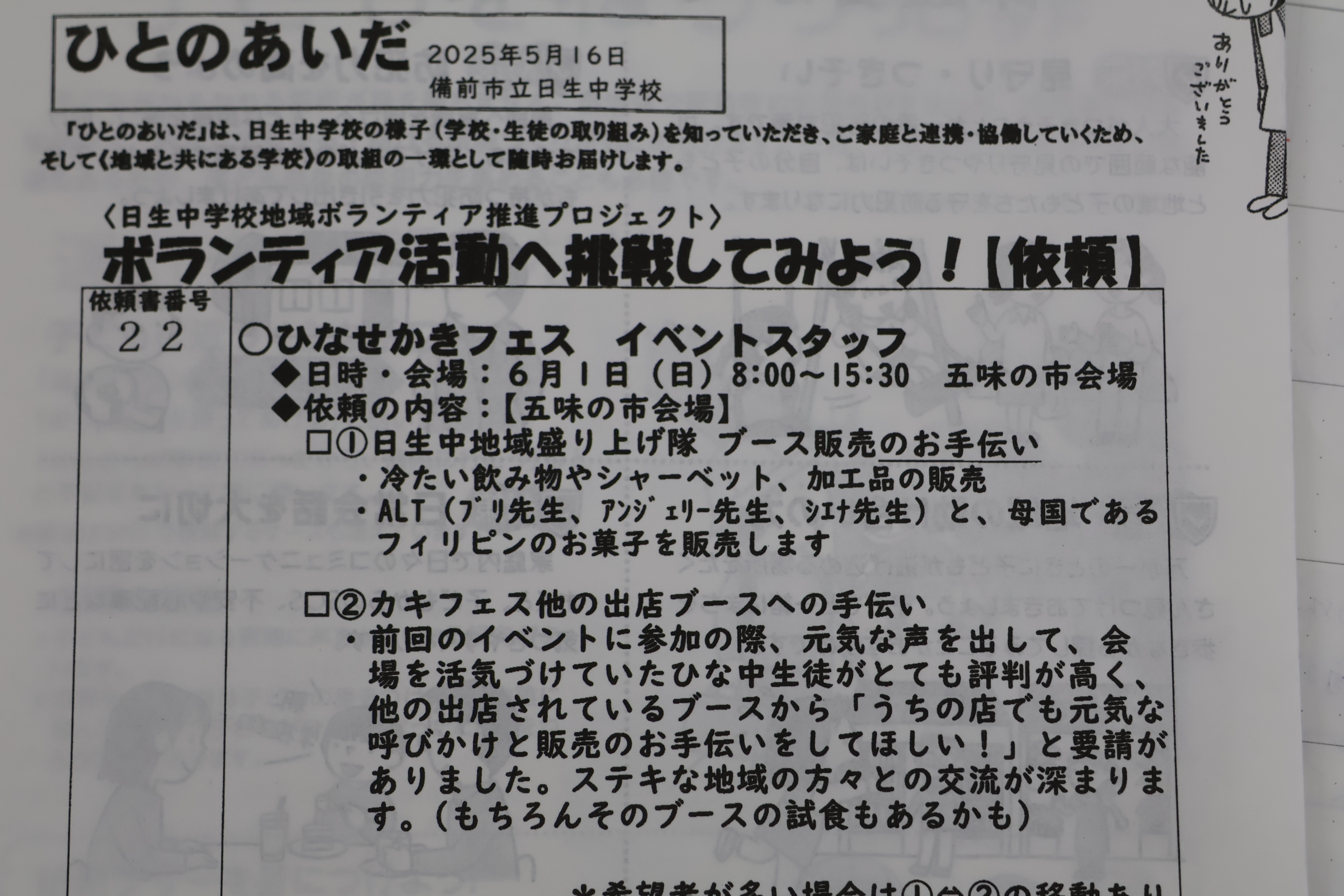

6/1のカキフェスに多くの生徒らが参加しました。変な言い方ですが、地域ボランティア活動を通して、その活動を「越える」営みにしていきたいと思っています。昨年度末に市の櫂の木賞応募時にまとめた文章を添付します。

☆316目(6/4)個人に返す、仲間の前で返す?

6/1に開催された、今年2回目のカキフェスには、本校からたくさんの生徒がボランティアとして参加することとなりした。参加日前までに、提出した申し込み用紙内容を確認し、生徒(保護者)へ返却しましたが、個人に返す(集配BOXに入れておく)のではなく、クラスの仲間の前で紹介し、エールも併せて、申し込み用紙を返却する場面をつくると、仲間を知り、仲間を認め合う大切な時間になるのではないかあと思います。本校の担任も、そんな小さな仲間づくりの時間の大事にしています。

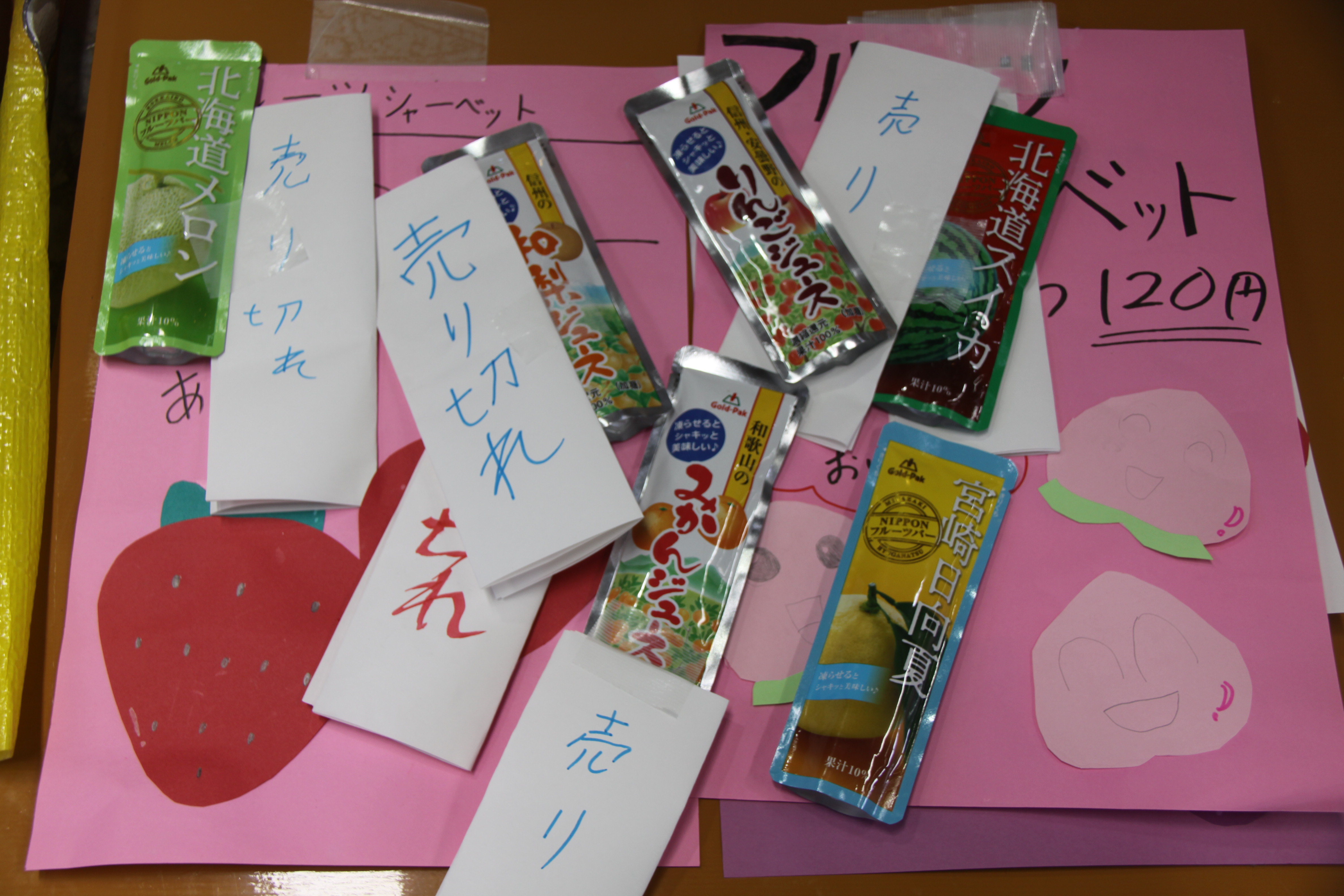

☆315日目(6/3)多文化共生社会へ、食文化を通して

6/1(日)のカキフェスにALTの先生方とブースで、母国フィリピンのお菓子を販売してきま~す。

☆314日目(6/2)多様な研修の機会を。

5/31(土)は「一次教研」が開催されました。「教研」を検索してみたら、〈教職員組合が他の労働組合と大きく異なる点として教育研究活動(通称、教研)が挙げられます。目の前の子どもの実態を出発点として「平和を守り、真実を貫く民主教育の確立」「わかる授業、楽しい学校」をめざして、全国の教職員と議論し、その成果を自らの日々の教育実践に生かす教研活動は世界的にも高く評価されています。この「子ども中心」の考え方は、組合活動全体にも見られ、少人数学級の推進を訴えていることも、子どもたちや学校を競争に駆り立てる全国学力・学習状況調査に反対していることも、子どもたちにゆとりあるゆたかな教育を実現したいという願いがあるからに他なりません。〉という文書がありました。私は、一推進委員としての参加でしたが、やっぱり、教職員がそれぞれの日々の「教育実践」と「思いや願い」を持ち寄り、お互いに「語り合う」ことを、これからも大切にしたいと思います。研修のイメージが教育センターでの研修や校内研修だけになっては、進歩がありません。東備地域での研修の機会としている「東備学ぶ会」や、「藤野会館学習講座」なども大事に活用しながら、教職員としての子ども観、授業観などを磨いていきたいと思います。

☆313日目(5/30)映画「あつい壁」って知っていますか?

西宮の知り合いから映画「あつい壁」(中山節夫監督)上映会のお知らせを頂きました。これまで何度も観る機会を逸していました。日程調整して参加しようと思います。

人権課題にかかわる映画は他にももたくさんありますね。、1948年につくられた「破戒」(木下恵介監督・池部良・高峯秀子さんが出演)はYouTubeで視聴できたのはびっくりしました。「破戒」は、2022年に間宮祥太朗さん・石井杏奈さんが出演で再映画化されています。2つの映画を見比べて観ると考えることもとても深くなります。もちろん、考えたことをじっくりと語り合う時間も持ちたいです。

☆312日目(5/29)人権教育と道徳教育の違いを確認しつつ。

修先日、人権教育担当者の研修に参加した際、報告の中で『人権教育(道徳教育)』という記述がありました。私たちは「違い」を明確にしながら、取り組まんといけんよなあと、小グループの中で話をしました。(研修会で、小グループでの話し合いを取り入れることが増えましたが、それに伴い、参加者全体で「一つ」のことを協議していく研修スタイルの会が減りました。みんなで一体感や共有感を味わうことはみはや過去の話?そんな会を作り出すファシリテーション技法を高めんたいな。)←それは置いといて、「違い」について

人権教育と道徳教育の関連

☆311日目(5/28)修学旅行を生徒主体な取組として。

修学旅行実行委員が旅行日程の中でどれだけ自主的に動くのか?を組み立てたいなあと思います。一見教員がしていることも、加納なら「これは子どもたちに任せたり、委ねたりできるのでは」という視点や、主体的な行動ができる学年集団づくり進めたい。以下の内容は、引率教員の仕事?添乗員さんの仕事?、子どもたちが動ける? □点呼 □航空券の配布 □お弁当・お茶配り □廊下の見守り □部屋の点検 □実行委員によるモーニングコール □注意事項や留意点

自立活動のレポートを読んで、自立と依存についてちょっと考えている。レポートの中の3年生のひとりが、ある施設の見学に入る直前に「先生、くつひもをむすんで。」と言ってきたとのこと。(その時にどう声かけして、どのような支援・指導するのがよいか?は意見がわかれるところ、これもいろいろと話し合ってみたい)以前も同じような内容を記しましたが再掲します。

「自立」の意味を検索してみると、“自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと”と説明されています。(引用:Oxford Languages)つまり、自立とは「何にも依存しない状態」のようです。

たしかに、依存は英語で「dependence」、自立は 「independence 」で、否定を意味する「in」がついてるので、依存と自立は対立の概念とされています。しかし、何にも依存せずに生きている人なんて、一人もいません。例えば、社会人としての会社員も給料をその会社に依存していると言えます。当事者研究、べてるの家等で知られる熊谷先生は『「自立」とは、特定の依存先から支配されることなく、たくさんの依存先から自由に選択できる状態だと言います。』

学びの共同体の佐藤学さんは「子どもたちの小さなささやくような声が尊重されるべきである。「依存」と「自立」を対立的に考える のは誤りである。「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。』と言われます。うーん うーん。

☆346日(7/17)出会いを大切にできるか。

中国からの交流生を迎えて、授業案を国語科の先生と相談しました。

☆345日(7/16)国際交流とは何か

縁あって、市の国際交流事業で来岡する中国からの交流生が本校の見学(授業体験)に来られます。受け入れるにあたっては市ともいろいろと話をしました。時間と場所を提供するだけで、交流が成立するものではありませんね。関わる者どうしが「国際交流とは何か?」「今回の目的に重ねて出来ること」を共有し、多文化共生社会の意識を高めるものでなくてはいけないと考る機会になりました。事前に生徒たちが何にどのように出会うかも重要です。「学校便り」を全校生徒に事前学習資料として配りました。

☆344日(7/15)自立・社会参画の芽を

県内の自立活動の取組として、〈市内まで電車で行き、高校見学に行き、昼食を取り、家族に頼まれたモノを購入して、また電車に乗って帰宅する大作戦〉のレポートを読んだ。もちろん、しっかり事前学習で、時刻表を調べ、高校の場所を確認し、参加者で楽しめる昼食のお店を考えたそうだ。が、しかし当日。予想してなかった雨の中を慣れない傘をさしての行程。まさか高校が5Fにあるとは思わず、スマホを頼りにビルの周りをぐるぐる探し続けたり、昼食の場所は目視できるのに、地下街を通って遠回りしないといけなかったりとか、頼まれたモノを売っているお店が見つからなかったり、見つけたモノは、とても高価であることが分かり、購入すべきか悩んだり…。だけど、その度に、生徒らは(自分で、、時にはメンバーで)考え、判断し・決めて、その大作戦をやり遂げることができた。引率した教員は、これまでの学校での教育活動が、子どもたちの社会の中で生きていく力になっていると感じられる子どもたちの姿を看ることができたという。また、卒業までに取り組んでいかないといけない課題(子どもの課題ではなく、自立活動を中心とした教育活動の内容)も視えた。校外(社会)の学習がいつもできるわけではないが、社会参画を意識した確かな学習内容を創ってきたいとつくづく思ったなあ。

☆343日(7/14)やっぱり、仲間づくりの原点は

英語科で発表している子どもたちの姿をみていると、やっぱり、クラスの仲間に自分のことを知ってもらうことがとてもうれしく、そして仲間のことを知ることはとても大切だと思っているようにみえました。お互いを分かり合う場面を増やしてこそ、学び合う、支え合う仲間となっていくのではないか。

☆342日(7/11)聲をきく

親の会や様々な学習会を開催する中でいつも、参加される方々の「声」をきくことは大切だなあと思います。先日の会では、あるお父さんから「就労移行支援って何なの?」という疑問から、単に「特別支援学校か、通信制サポート校どっちがいい?」ではなく、子どものこれまでの「育ち」と、本人の願いや夢を大事にしながら、それぞれの歩幅でのこれからの「育ち」(社会的自立)に向けての伴走したいね」と話題になりました。教育に携わる私たちが、生徒の「発達」(特別支援教育)に係ることを保護者にどう伝え、どう長期的な連携を始めていくか?は重要だな。

☆341日(7/10)春15の会は必要なのか?

今年の活動の案内チラシが届きました。

☆340日(7/9)電話で聴く

先日、進学関係で聞きたいことがあり、関係機関にお電話させていただきました。最初の部署での電話応対してくださった方は、なぜか、電話内容をメモすることが一番らしく(それが分かる応対で)、要件が伝わっているのかどうか不安になりました。案の定?「分りかねる」と言われ、他の部署「名」だけを教えてくださり、通話を終えました。そのあと、その部署の電話番号を自分で調べて、かけ直したところ、今度の担当者はとても丁寧で、真摯に「聴いて」くださる中で、必要な情報を得ることができました。実はどちらも、不登校や発達障がい、そして高校進学について「何かあればお気軽にご連絡ください」というチラシや案内をたくさん配布している部署でした。「保護者が困って、やっとかけることのできた電話だったとしたら、どう思っただろうか?」…。わずかな時間の、ちょっとした電話だけども、大事な時間にしなくてはいけないなあと思いました。本市も、学校への欠席連絡については、連絡ツール(アプリ)を導入するそうです。

☆339日(7/8)

1学期の振り返りをしている時期かもしれません。「授業で静かにできた?」「友達に迷惑をかけなかった?」「黒板をきちんと写すことができた?」なんて質問項目はないと思いますが、子どもたちが日々の学校生活を振り返ると同時に、これは私たち教職員集団の教育実践がどうだったか問われることにもなりますね。どきどきしますな。そして、私たちの目指すことを明確化したものを質問項目にしないとね。「授業でわからないところを仲間に聞くことができた?」「聞かれたら、誠実に応えようとした?」「授業で自分の考えを話すことができた?」「仲間を意識して行動することができた?」「考えてながら板書を自分なりにまとめることができた?」なんてね。

☆338日(7/7)第18回岡山県人権教育研究大会

研究大会の案内が届きました。東備のメンバーで第三分科会を運営します。実り多い会にしましょう。第3分科会での豊かな議論のために、若い参加者に向けて、同和教育(人権教育)のこれまでの実践から培ってきた子ども観や授業・教材観についての小学習会(基調提案)を行うことを考えています。

☆337日(7/4)私たちのしごと

ちょっと前、県北の生徒指導に長年取り組んでいる方とお話しを終え、そのあと偶然に読み直した、沢木耕太郎さんの著書『いのちの記憶 銀河を渡るⅡ『最初の人」が、印象に残りましたな。

☆336日(7/3)「事実と実践」とは。

小学校の実践から学び合う学習会(東備学ぶ会)を行います。

☆335日(7/2)つながりをつくる

前にも記しましたが、十五年間の豊かな育ちを目指して、今年度は中学校区で、こ小中の合同研修会を開催します。

☆334日(7/1)教育実践を振り返り、まとめること

第18回岡山県人権教育研究大会に向けて、報告者と共にレポートの三回の検討会を行い、ようやく原稿がまとまろうとしています。報告者は、これまでに、自分の教育実践をふりかえってレポートにまとめ、検討会での多角的な視点からの指摘やアドバイスや受けながら、さらに自分の実践をめくり(見つめ直す)作業、そして、もう一度コトバにして文章にするコトを繰り返してきました。とてもとても大変だったと思います。しかし、最後の検討会で報告者の顔には、深い学び感、やり終えた感(まだ報告はこれからですが笑)が表れておられたように思います。報告まで一緒にバックアップしていきます。がんばりましょう。報告者の分科会報告アピールの一部を紹介します。「赴任して・・・当初は、同和教育とはなんなのか、どのようにしたらよいのか何も分からないような状態でした。同和教育に対して不安でいっぱいだったように思います。しかし、町内の研修に参加したり、授業実践に取り組んだりすることで、少しずつですが理解が深まり、同和教育の大切さが分かってきたように思います。まだまだ学んでいる最中の私ですが、そんな経験や今の思いをお話しします。そして参加者の皆さんと同和教育について一緒に考えることができればと願っています。」

☆333日(6/30)『あつい壁』

28日に西宮市で開催された『あつい壁』上映会に参加しました。100人を超える多くの参加者の方々の熱意に圧倒されました。ハンセン病問題に、地域の中で継続的に取り組んでこられた市民グループも皆さんの活動の成果だと思います。

映画は60年前につくられたものですが、現代に生きる私たちがもう一度観るべき映画ではないかと思いました。一緒に観て、時代背景や課題を考察しながら、ハンセン病問題を深く考え、ハンセン病問題学習を創出するために意見を交わしたいなあ。上映しましょう。観ましょう。視ましょう。

☆332日(6/27)フィールドワークで学ぶ

小学校6年生と愛生園を歩きました。梅雨の合間の暑い日差しの中、収容桟橋-回春寮-内白間窯-監房跡-納骨堂-盲導響・柵-金さん住居跡-恵の鐘-スチーム施設-一朗道-小川正子碑-恩賜記念館-がけ―新良田教室跡展望-歴史館を、たっぷり2時間かけて廻りました。しっかりとした事前学習に裏付けされた「正しく知りたい気持ち」「学びたい真剣なまなざし」を感じた素敵な時間でした。

☆331日(6/26)子どもが語りあう集会へ

しばしば、生活指導上の課題があったときに、子どもたちを集めて話をする機会がありますが、教員の話を「しゃべる」だけでは、なかなか集団づくりは進みません。教員の話す願いや思い、あるいは事実を、生徒が受けとめ、生徒たちが自分のことばで語り合う集会を可能です。いくつかのスキルは準備しなくてはいけませんが、子どもを信頼しておれば、そんな意味ある集会にできます。

*写真は、全校集会での教員の話を受けて、マイクリレーで語る生徒。前日の全校集会を受けて、次日の生徒朝礼でショートストーリー劇をする生徒会メンバーら。

☆330日(6/25)みんなが幸せになる人権教育 土田光子さんをお招きして

23日、講演「みんなが幸せになるための人権学習~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~」として、土田 光子さんと熱い90分間を過ごすことができました。〈授業以前の、国語の授業を通しての「授業とはなんぞや」授業開き〉、〈これからの学校生活を貫いていくタコさん授業〉、〈どうしたん?へえそうなんか。それでどうする〉・・・(参加した方々とは共有できますが、何がなんだかわかりませんよね。お知りになりたい方はご連絡をお待ちしています。資料と共にお話をしましょう。)本当にあっという間の90分でしたが、参加者一人ひとりが、「自分のしごと」を見つめ、「今・ここから」の学校づくりの道標を再確認したような気がします。

次の日、職員室での朝の打ち合わせ時、「タコさんだった!確認しなくちゃ」とつぶやく先生の声があり、近くに居たもの同士で「うんうん」とうなずきあう場面がありました。(「タコさん知りたいでしょう( ´∀` ))

☆329日(6/24)扇蝶さんの人権落語から(^_^)

21日の東備学び会での人権落語を楽しみました。教職員のみならず、地域の方々がたくさん来会され、満員御礼となりました。「楽しかったあ」と、みなさん笑顔でお帰りになりました。扇蝶さんありがとうございました。

さて、その後、残った私たちと扇蝶さんと意見交流会をすることができ、感想や意見をたくさん交わし、さらに楽しい時間となりました。扇蝶さんは、小学校や地域での人権講演会にも喚ばれて、この人権落語をする機会も多いとのことですが、少しでも参加者同士で感想を語り合う時間は大切だなあとあらためて思いました。(落語噺自体を振り返っての意見交流なんてことは興ざめです笑)

この日、扇蝶さんは、扇蝶さん自身の持つ「落語」のちからで、会場全体をやわらかい雰囲気にしつつ、テーマである〈私らしさあなたらしさ・・・そしてつながり〉について、優しく(実は厳しく・鋭く)迫るために、自身の生き様(よう)を「開き」、語ってくれました。扇蝶さんの大事な生き様を、聴く者は大事に受けとめなくてはいけません。受けとめ方や感想は、それぞれですが、私は、「自分自身、学校、生徒たち、家族とどう向き合ってきたのか?」、「生徒たちにどう寄り添ってきたのか」、「デハ、オマエハ、「コレカラ」ナニヲシテイクノ?ドウイキテイク?」と問うこととなりました。会の冒頭で、「笑うのが、今日の会のルールです」と案内しましたが、私自身は泣いて聴いてました。素晴らしい人権落語でした。 人を動かす力のある人権落語でした。「楽しかったでいいんじゃない。難しく考えすぎ!」と言われそうですが、扇蝶さんの創作「噺」としての五十五分間の、その裏にある熟考、葛藤、練り上げた膨大な時間に敬意を表して、私も「これからも」「よっこらしょ」と、がんばっていこうと思います。二年越しの「人権漫才」をぜひ実現しましょう!

☆328日(6/23)

俳優の藤村志保さんが亡くなられました。ご冥福をお祈りします。20日の山陽新聞に記事がありました。『1961年、大映京都撮 「影所の研究所に入所し、翌 年、市川雷蔵さんの推薦で島崎藤村原作、市川崑監督の映画「破戒」のヒロイン ・志保役で映画デビューした。芸名は同作の原作者と役名から取った。大映時代劇に欠かせない存在となり、大スターの雷蔵さんとは「斬る」や「忍びの者」「眠狂四郎」シリーズなど、勝新太郎さんとは「破れ傘長庵」「座頭市喧嘩旅」などで共演した。他の主な出演映画は・・・』

☆327日(6/20)ひなせ親の会

今年度2回目のひなせ親の会を開催します。この日は、ひなせ認定こども園に寄らせていただき、人権講演会の時間に少しだけ会の紹介をします。15年間の豊かな育ちをめざした、こ小中連携をこれからも進めていきます。

☆326日(6/19)報告検討会で

報告レポート検討会で、「経済的にも、学習環境的にも「しんどい」子ども・家庭とどうつながっているのか?」が議論になった。子どもへの放課後の学習支援や、繰り返し家庭訪問を行い、丁寧に話し込む取り組みを進めていくことはもちろん大切だが、根っこの解決を図るための、福祉や行政、関係機関につなげるネットワーク・機能する体制を学校がきちんともっているか?が問われた。ややもすれば「福祉や行政につなげようとしたけど、保護者は拒否しているようで」で、働きかけがストップしてしまう場合がある。ここを越える、子どもと家庭の「つながり」を創りたい。「つながる」って簡単に使う言葉だけど、重くて、深い。

☆325日(6/18)報告をもとに語り合うって。

研究大会での報告やレポートは、発表会でも、お披露目の会でもありません。報告者が自分の教育実践をまとめ上げ、聞いた参加者が、それに自分の教育実践を重ね、これからの実践の糧にするための時間です。質問も少ない、意見交流もあまり出ない会とならないように、司会団はがんばらなくてななりません。岡山県人権教育研大会での進行に携わる時には、報告レポートの内容に合わせた分科会の基調提案(参考は2023年大会)をして、それをもとにして、話し合いを進めていきます。

☆324日(6/17)人権落語を楽しもう

ふじの舎扇蝶さんの、待ちに待った「人権落語」を楽しむ機会がきました。小中学校の人権教育の啓発講演会にも行かれる事も多いようです。一度、扇蝶さんの豊かな人権教育を味わってみましょう。

☆323日(6/16)◎実践を振り返ること

今週末に友人Tが、「研究大会のレポート案がやっとまとまった」と連絡があった。日々の実践をふりかえり、文書にまとめあげることのなんと大変なことか。Tの労をねぎらうと共に、明後日に行うレポート検討会では、実践と、週末を費やして作成したレポートに最大の敬意を払い、真剣に、本気で、全力で議論をしていこうと考えている。

1992年、初めて学級づくりについての自分の拙い教育実践のレポートを受けとめ、丁寧に論議してくれ、「実践から深く学ぶということはこういうことか!」と体感させてくれた先輩教員の顔と、分科会での協議の風景は今でも鮮明におぼえている。

また、年を経て「学級づくり」のレポートもあまり書かなくなった年齢になった頃、いつも、様々な研究会で、報告をしているN先輩教員から「自分の教育実践は年に一度はまとめて、誰かに聞いてもらわないと、教員としての感覚が鈍ってしまうぜ」と言われた。この教えも自分にとってはとても大きく、それ以降、年に一度は、自分の行っていることを必ず文書にして振り返ってみる。ちょっとした文書にするだけでも、この時間は、今もとても苦しい。自分の力量不足が明確になり、課題がたくさん表出し、自己嫌悪に陥ることも多々ある。しかしながら、ちょっとだけ、あたらしい気づきやヒントがに出会うことができる。そして「書き終えた!」時は、なんともいえない気持ちになる。さらに、まとめた内容を仲間や研修会の機会に話ることで、自分が持ちえていない視点からの指摘やアドバイスを受け、また、「がんばって取り組んでいこう!」と元気をもらえる。明後日のレポート検討では、Tもさらに学び、聴く私たち自身も学びが深まる会にせねばならない。語り合おう!

☆322目(6/13)願いと思いを共に

春15の会 第2回実行委員会

6月11日に、本校の教頭先生も参加してこられました。今年度の案内文書が少し変わりました。〈~特別支援教育のニーズのある子どもたちの進路・自立にむけて~〉です。進学に関する相談ブースだけでなく、学校(高校も含む)生活や、福祉、行政サービス、親の会など自己実現に向けての多ブースの開設も準備します。実施計画案を一部紹介します。

1 目的

(1)特別支援教育のニーズのある生徒の進路・進学や就職についての最新の情報を、本人・保護者や教育関係者、支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。

(2)動画配信や情報交流学習会を通じて高等学校生活を紹介し、進路に関する情報が収集できる会にする。

(3)視聴者が実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。

2 実行委員会の方針

(1)持続可能な会の開催ができるように積極的に工夫・改善を進める。

①目的が達成できるように有機的なヒト・組織・コトの協力(後援)や助言を仰ぐ。

②特別支援教育の推進のために、また本会の開催案内が必要とされる多くの方々に届くように、様々な組織と連携を図り、ネットワークを拡げる。

3 具体的実施計画(内容等)

◎動画配信 卒業後の進路について、申込者に対して高校・関係機関の紹介動画を期間限定で配信(東備地域自立支援協議会ホームページ上にて)する。

<期 間> 令和7年8月8日(金)~11月28日(金)

<内 容> 各校の作成動画には以下の内容を盛り込む。①別支援教育のニーズのある子どもの入学試験についての相談や受験時の配慮、サポート等②学校生活の様子(支援の実際)③卒業後の進路や就職の状況④相談窓口担当者 各校10分程度の動画とする。

◎参集方式(200人程度)

<内 容> 座談会、学校紹介、特設相談会(相談ブース)

<日 時> 令和7年8月23日(土)12:30~16:30

<場 所> 備前市立日生中学校(備前市日生町日生241-14)

(1)参加対象 小・中学校生徒 保護者 教職員 特別支援教育に関わる方

(2)主 催 春15(はるいちご)の会実行委員会

(3)共 催 赤磐市・瀬戸内市・備前市・和気町・東備地域自立支援協議会・備前県民局

(4)後 援 岡山県教育委員会・赤磐市教育委員会・瀬戸内市教育委員会・備前市教育委員会・和気町教育委員会・NPO法人岡山県自閉症児を育てる会・岡山県教職員組合・備前市PTA連合会・赤磐市障害者自立支援協議会・瀬戸内市自立支援協議会(申請予定) *ご案内(申し込み)チラシは、7月初旬に配布予定です!

☆321目(6/12)6.23校内研修が近くなりました

演題:みんなが幸せになるための人権教育

~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~

人権教育研修会の講師、土田光子さんより、レジュメを頂きました。一読するだけで魅力的で、とても楽しみです。一部をちょっと紹介します。

☆320目(6/11)縦割りチームで活躍の場は。

前回の続き。岡山市内でも、各学年を3チームに分け、1,2,3年生が協力しながら競技に取り組むスタイルの体育会が増えたとのこと。いつもはクラスや学年の中で、生徒の活動の姿をみることが多いですが、「このスタイルの体育会では、日頃とは違う子どもたちの姿がたくさん見ることができてびっくりした。(うれしかった)

)」と、若い先生が話してくれました。子どもたちが活躍できる場、子ども同士が活動する場をたくさん作ることが教職員の大事な役割かもしれません。

☆319目(6/10)目指すリーダーとは?

体育会を終えた岡山市の先生らと、「生徒のリーダーを育てる」ことについて話題になりました。私たちのリーダーイメージ・姿はどんなものでしょうか?

教員(教職員集団)の目指す方向に向かって、メンバーを力強く引っ張っていくリーダーをイメージしますか。教員の期待と指示を受け、いわゆる「ミニ先生」的な要素をもち(もたせ)ながら学級を仕切っていく(いかせる)。ややもすれば、小学校では、他の子どもも従順にリーダーに従う傾向があるために、そのような子どもをリーダーとして育て、時には学級運営や学級の問題解決すらリーダーに“丸投げ”することも場合もあるかもしれません。(でも、そのようなことを続けたら、誰もリーダーになりたがらなくなりますな。)

リーダーは進級、進学の経過とともにメンバーの信頼を増していかねばなりません。そのためには、「民主的なリーダー」を学級に育てて(同時に「仲間づくり」の取組は重要)いかねばならないよね。・・・という話になりました。

では、目指す「民主的なリーダー」ってどんな生徒なのか?について、いくつか意見を出してもらうと、『もちろん、目標に向けて集団をうまくリードしたり、活動や話し合いを積極的に進めることの他に、「集団の中で弱い立場の子の味方になれるリーダー」、『困っている子の立場を理解できるリーダー』、『仲間との協働意識を持てる(みんなで取り組める)リーダー』、『多様な仲間を認められるリーダー』、『仲間どうしのトラブルをうまく調整できる(おりあいをつける)リーダー』、『仲間はずしを絶対に出さない配慮を進んで行えるリーダー』などなど。『そんなリーダーおるんかい 笑 ?!』とう意見も含めて、〈リーダーの育成〉と〈反差別の仲間づくり〉を学級経営の両輪として考えたいと思います。目指すリーダーの育成には、教職員集団(学年団)がモデルになることはもちろんですが、日々の、小集団での活動を通して多くの経験を積み、「仕切らせ力」から、民主的な「高い人権意識」の醸成へのアプローチを進めたいと思います。民主的なリーダーは、意識して育てようとしなければ育ちません。集団を動かすためには、集団全体を相手にするのではなく、メンバー一人ひとりとの深い関係をどう築くか、などを具体的な活動の中で伝えていきたいと思います。

☆318目(6/6)国際交流って?多文化共生教育の中身?

国際交流事業として姉妹都市縁組などで来市した外国の生徒が、校区の小・中学校に「国際交流」という目的で、短時間で、書道や浴衣の着付け体験、スポーツ、給食試食等を一緒に行うことを聞きます。さて、それは、「国際交流となるのかなあ?」「国際交流の目的について、担当者とじっくり話をせねばならないね」「するなら、多文化共生社会の理念に基づいた継続的な取組の中でやらないといけんなあ」と、けっこう先生方と職員室で話題となりました。

少しだけ調べてみても、目的の明確化、丁寧な準備と、確かな実践をせねばなりませんね。(以下、参考)

外国人児童生徒にかかわる教育指針:多文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を図ることを支援するとともに、すべての児童生徒が互いを尊重し合い、多様な文化的背景をもつ外国人児童生徒と豊かに共生する真の国際化に向け、「人権教育基本方針」に基づき、外国人児童生徒の人権にかかわる課題の解決に取り組む。

〈基本的な考え方〉

1外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることができるよう支援する。

重点目標1 外国人児童生徒が誇りを持って過ごせる環境づくり

重点目標2 学習機会の提供と自尊感情の形成

重点目標3 学習指導及び進路指導の充実

2 すべての児童生徒に、外国人に対する偏見や差別の不当性について認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。

重点目標1 在日韓国・朝鮮人など日本に在留する外国人にかかわる歴史的経緯や社会的背景についての認識

重点目標2 日本語指導が必要な外国人児童生徒についての認識

重点目標3 差別や偏見の不当性についての認識

3 共生の心を育成することをめざし、すべての児童生徒に多様な文化を持った人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。

重点目標1 異なる文化の理解

重点目標2 自国の文化を尊重する態度と異文化間コミュニケーション能力の育成

4 外国人児童生徒にかかわる教育指導の充実に向け、教職員一人一人が人権意識の高揚に努めるとともに、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。

重点目標1 教職員の人権意識の高揚

重点目標2 教職員の研修の充実

重点目標3 家庭及び地域、関係機関・団体等とのネットワークの充実

①共生の心の育成…全ての子どもたちが、国籍や民族等の「違い」を認め合い、多様な文化的背景をもつ人々と豊かに共生する心、共に生きようとする意欲や態度を育むため、子ども・多文化共生センターなどの機関と連携し、異なる文化、民族、宗教、生活習慣、価値観に対する理解を図る。

②自己実現に向けた支援…全外国人幼児児童生徒等のアイデンティティの確立を図るため、子ども多文化共生サポーターや地域の人材等を活用し、母国の文化や言語、民族の歴史等の学習機会を充実する。また、進路など将来を見据えて、体系的・継続的な指導・支援を実施する。

③母語による支援の充実…学校生活への早期適応を促進するための心の安定や生活適応、学習支援が円滑にできるよう、子ども多文化共生サポーター等の母語支援員や多言語翻訳機・アプリケーション等のICTを活用し、外国人児童生徒等のコミュニケーションを図る。

④日本語指導の促進…日本語の習得や基礎学力の定着を図るため、各教科の指導等について児童生徒一人一人に応じて「特別の教育課程」を編成するなど、きめ細かな指導を行う。また、外国人児童生徒等の自己実現を支援するため、日本語指導が必要な外国人児童生徒等が在籍する学校間をオンラインでつなぎ、交流や学びの機会の充実を図る。

⑤帰国幼児児童生徒への支援 全帰国幼児児童生徒の円滑な就園・就学を図るため、家庭や地域と連携して、海外で培った特性を伸長するよう努めるとともに、温かく迎えられ、互いに理解し尊重し合えるよう配慮する

大切な「教育」の機会・場ですから、しっかりと目的を持って受け入れたいと思います。

☆317目(6/5)地域と共にある学校とは?

6/1のカキフェスに多くの生徒らが参加しました。変な言い方ですが、地域ボランティア活動を通して、その活動を「越える」営みにしていきたいと思っています。昨年度末に市の櫂の木賞応募時にまとめた文章を添付します。

☆316目(6/4)個人に返す、仲間の前で返す?

6/1に開催された、今年2回目のカキフェスには、本校からたくさんの生徒がボランティアとして参加することとなりした。参加日前までに、提出した申し込み用紙内容を確認し、生徒(保護者)へ返却しましたが、個人に返す(集配BOXに入れておく)のではなく、クラスの仲間の前で紹介し、エールも併せて、申し込み用紙を返却する場面をつくると、仲間を知り、仲間を認め合う大切な時間になるのではないかあと思います。本校の担任も、そんな小さな仲間づくりの時間の大事にしています。

☆315日目(6/3)多文化共生社会へ、食文化を通して

6/1(日)のカキフェスにALTの先生方とブースで、母国フィリピンのお菓子を販売してきま~す。

☆314日目(6/2)多様な研修の機会を。

5/31(土)は「一次教研」が開催されました。「教研」を検索してみたら、〈教職員組合が他の労働組合と大きく異なる点として教育研究活動(通称、教研)が挙げられます。目の前の子どもの実態を出発点として「平和を守り、真実を貫く民主教育の確立」「わかる授業、楽しい学校」をめざして、全国の教職員と議論し、その成果を自らの日々の教育実践に生かす教研活動は世界的にも高く評価されています。この「子ども中心」の考え方は、組合活動全体にも見られ、少人数学級の推進を訴えていることも、子どもたちや学校を競争に駆り立てる全国学力・学習状況調査に反対していることも、子どもたちにゆとりあるゆたかな教育を実現したいという願いがあるからに他なりません。〉という文書がありました。私は、一推進委員としての参加でしたが、やっぱり、教職員がそれぞれの日々の「教育実践」と「思いや願い」を持ち寄り、お互いに「語り合う」ことを、これからも大切にしたいと思います。研修のイメージが教育センターでの研修や校内研修だけになっては、進歩がありません。東備地域での研修の機会としている「東備学ぶ会」や、「藤野会館学習講座」なども大事に活用しながら、教職員としての子ども観、授業観などを磨いていきたいと思います。

☆313日目(5/30)映画「あつい壁」って知っていますか?

西宮の知り合いから映画「あつい壁」(中山節夫監督)上映会のお知らせを頂きました。これまで何度も観る機会を逸していました。日程調整して参加しようと思います。

人権課題にかかわる映画は他にももたくさんありますね。、1948年につくられた「破戒」(木下恵介監督・池部良・高峯秀子さんが出演)はYouTubeで視聴できたのはびっくりしました。「破戒」は、2022年に間宮祥太朗さん・石井杏奈さんが出演で再映画化されています。2つの映画を見比べて観ると考えることもとても深くなります。もちろん、考えたことをじっくりと語り合う時間も持ちたいです。

☆312日目(5/29)人権教育と道徳教育の違いを確認しつつ。

修先日、人権教育担当者の研修に参加した際、報告の中で『人権教育(道徳教育)』という記述がありました。私たちは「違い」を明確にしながら、取り組まんといけんよなあと、小グループの中で話をしました。(研修会で、小グループでの話し合いを取り入れることが増えましたが、それに伴い、参加者全体で「一つ」のことを協議していく研修スタイルの会が減りました。みんなで一体感や共有感を味わうことはみはや過去の話?そんな会を作り出すファシリテーション技法を高めんたいな。)←それは置いといて、「違い」について

人権教育と道徳教育の関連

☆311日目(5/28)修学旅行を生徒主体な取組として。

修学旅行実行委員が旅行日程の中でどれだけ自主的に動くのか?を組み立てたいなあと思います。一見教員がしていることも、加納なら「これは子どもたちに任せたり、委ねたりできるのでは」という視点や、主体的な行動ができる学年集団づくり進めたい。以下の内容は、引率教員の仕事?添乗員さんの仕事?、子どもたちが動ける? □点呼 □航空券の配布 □お弁当・お茶配り □廊下の見守り □部屋の点検 □実行委員によるモーニングコール □注意事項や留意点

☆310日目(5/27)聴き取り?? 6/15の日

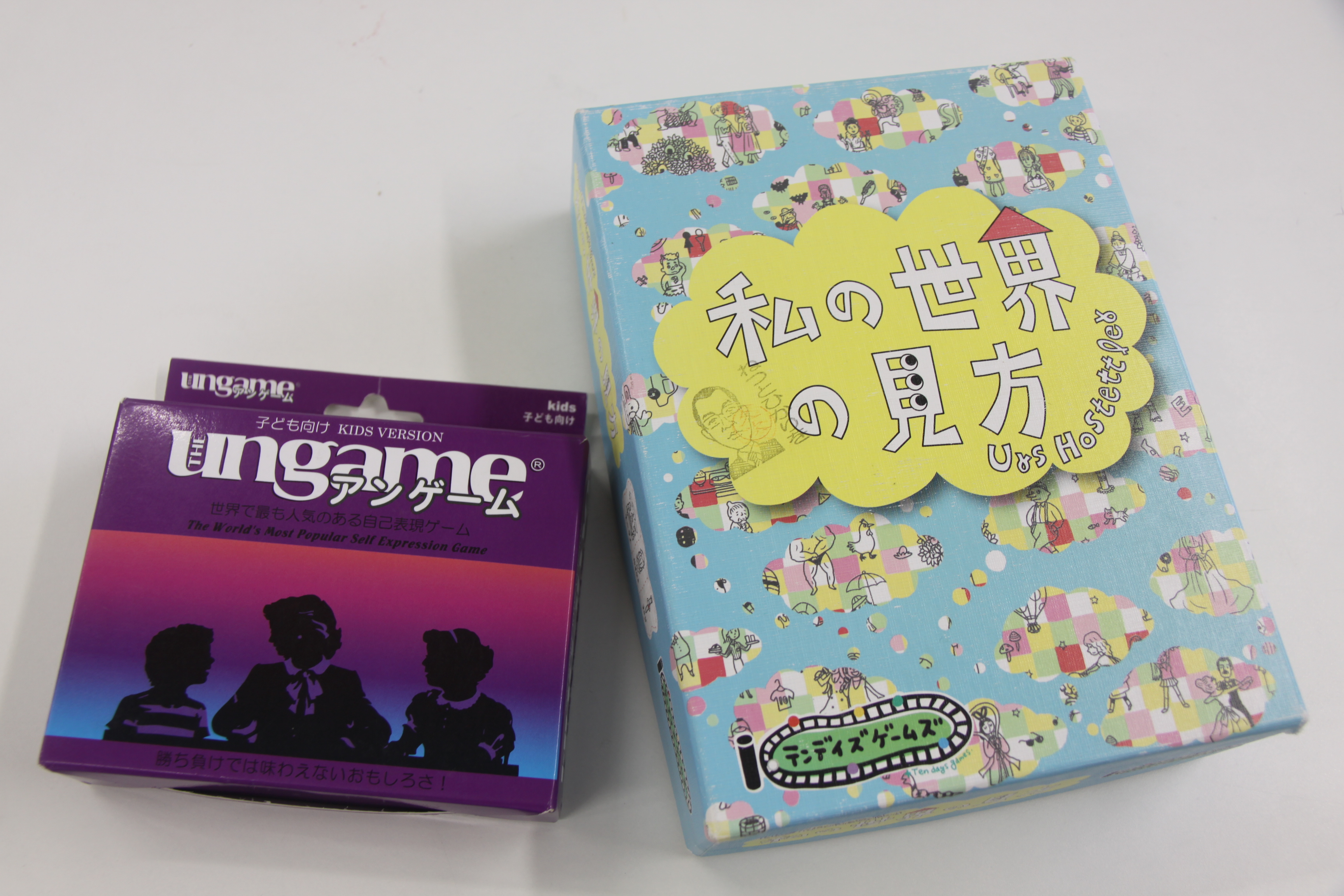

近くのスーパーに置いてありました。親と子の笑顔での会話が想像できたりしませんか。「聴き取り」学習は、余計なお節介の面もあるかも。でもそんな「つながる」取組をコーディネートすることが学校では大切だわ。

☆309日目(5/26)人との出会いを紡ぐ

304日目に記したが、家庭科でやはり修学旅行で「聴き取り」を課題にしている。3年生は保育分野を学習してるので、民泊先の方々に、「小さい頃の遊びや、食事、行事」と合わせ、「親の願いはどんなものだったのか?」を聴く。岡山と自然も文化も違い、しかも80年前に地上戦が行われた地である。子どもの頃の記憶や生い立ちから、戦争の実相を知り、ぐぐっと自分の身に近づけてくる子どもたちもいるだろう。

また、修学旅行の民泊先に、子どもたちは日生、岡山の観光パンフレットを持って行く。その取組についても日生観光協会の方が修学旅行の出発前日に来校されエールを贈ってくださる。さらに平和集会で歌う「島唄」の歌唱ワークショップで妹尾さんが来校される。多くの人々に支えていただき、修学旅行の内実が深まっていくように思える。帰校後の沖縄での学びのまとめが楽しみだなあ。

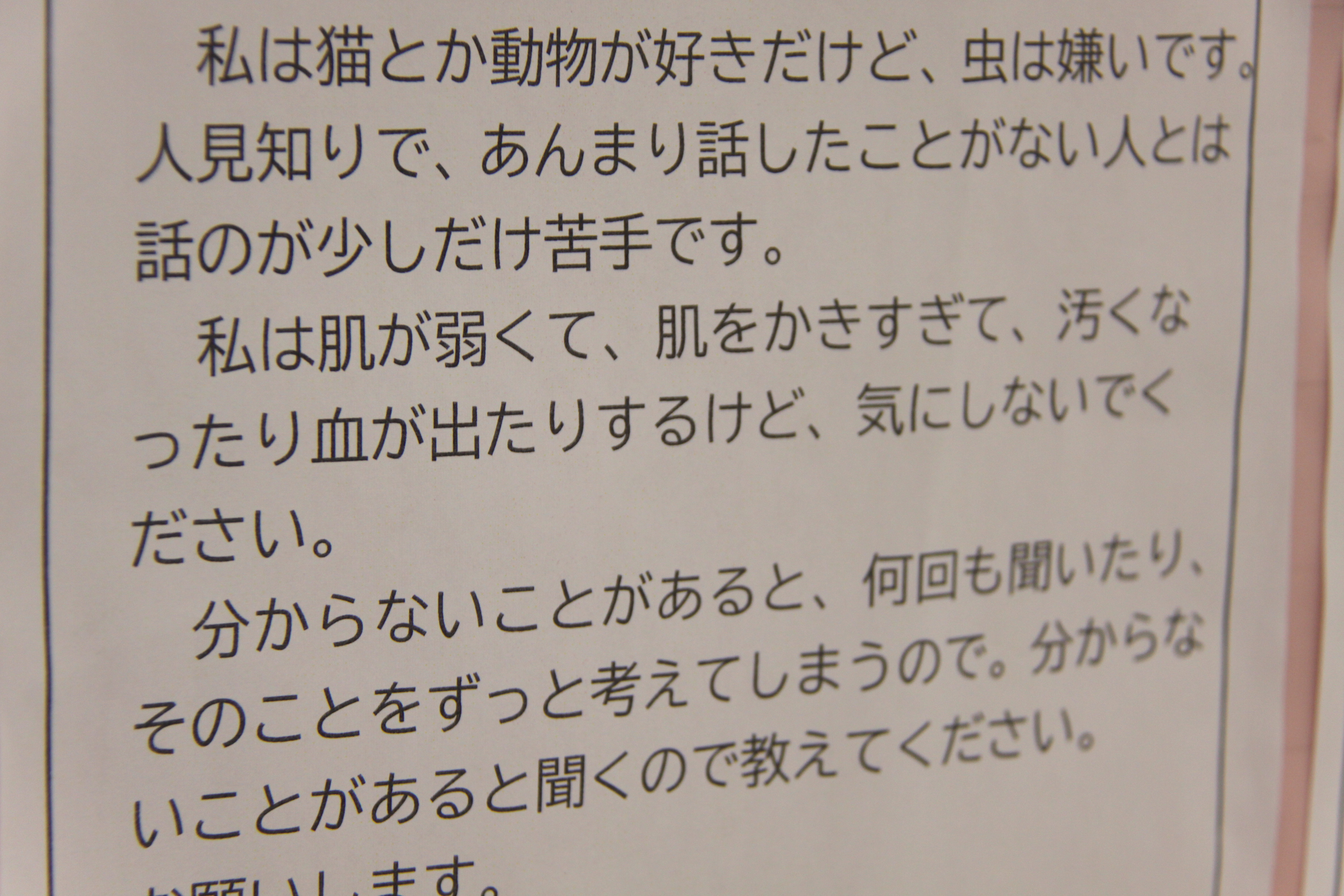

☆308日目(5/23)発達特性への支援

少し前(2023)に、関西地方の福祉関係の仕事をしている友人Sと、「学校の生活指導はもっと、「発達特性」の視点を大事にして、積極的に進めなければならないのでないか?」と責められたことがありました。専門機関や医療機関などと連携しながら、学校の支援体制を充実させることは、今とても重要になっています。その時に友人Sと交わしたメモを読み直しています。

☆307日目(5/22)「仲間と共に」の姿を、人権教育から拓く

土田光子さんをお招きしての校内研修会の案内ができました。限られた時間での講演(学習会)ですが、集って、聴いて、考えて、語って学び合いたいと思います。

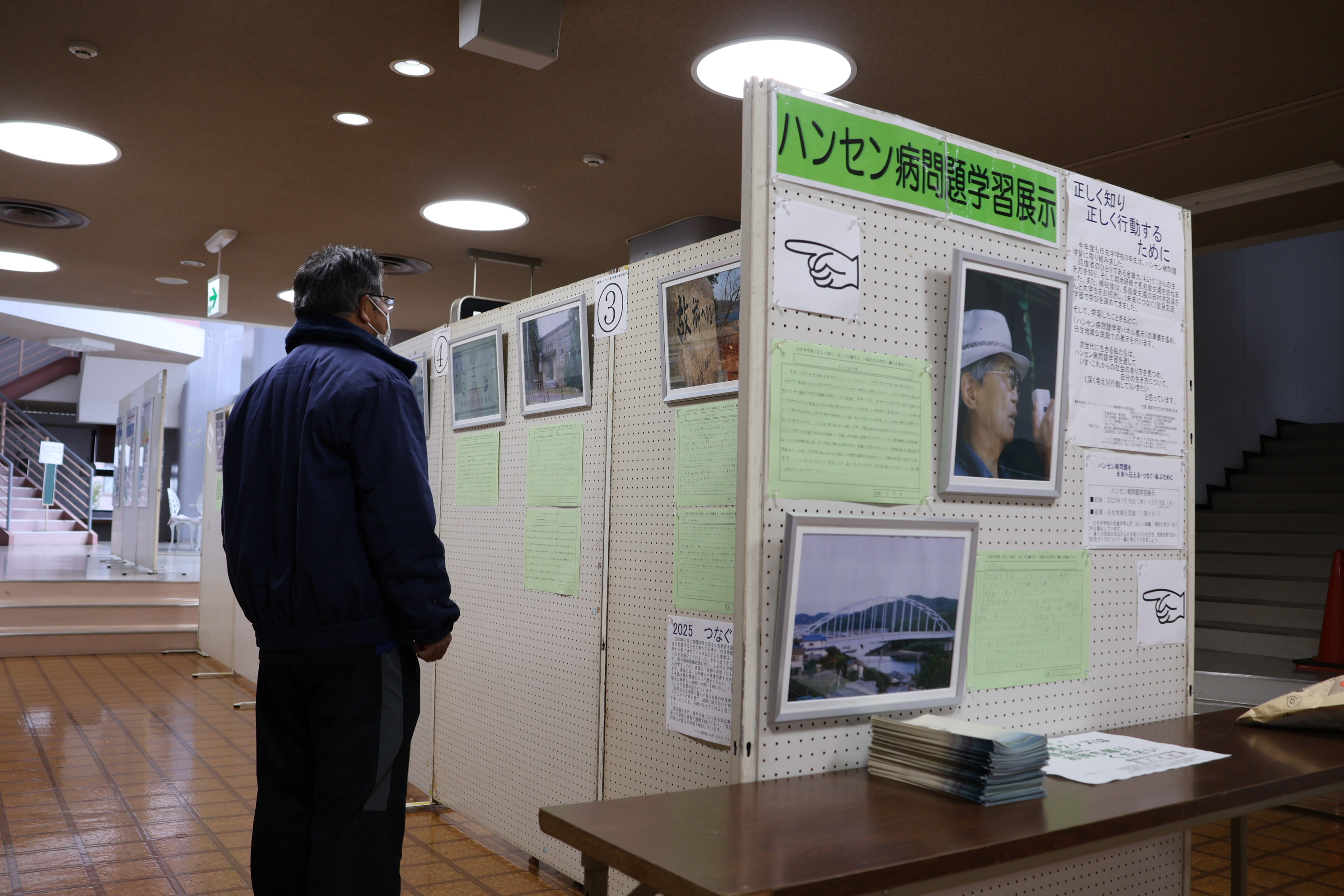

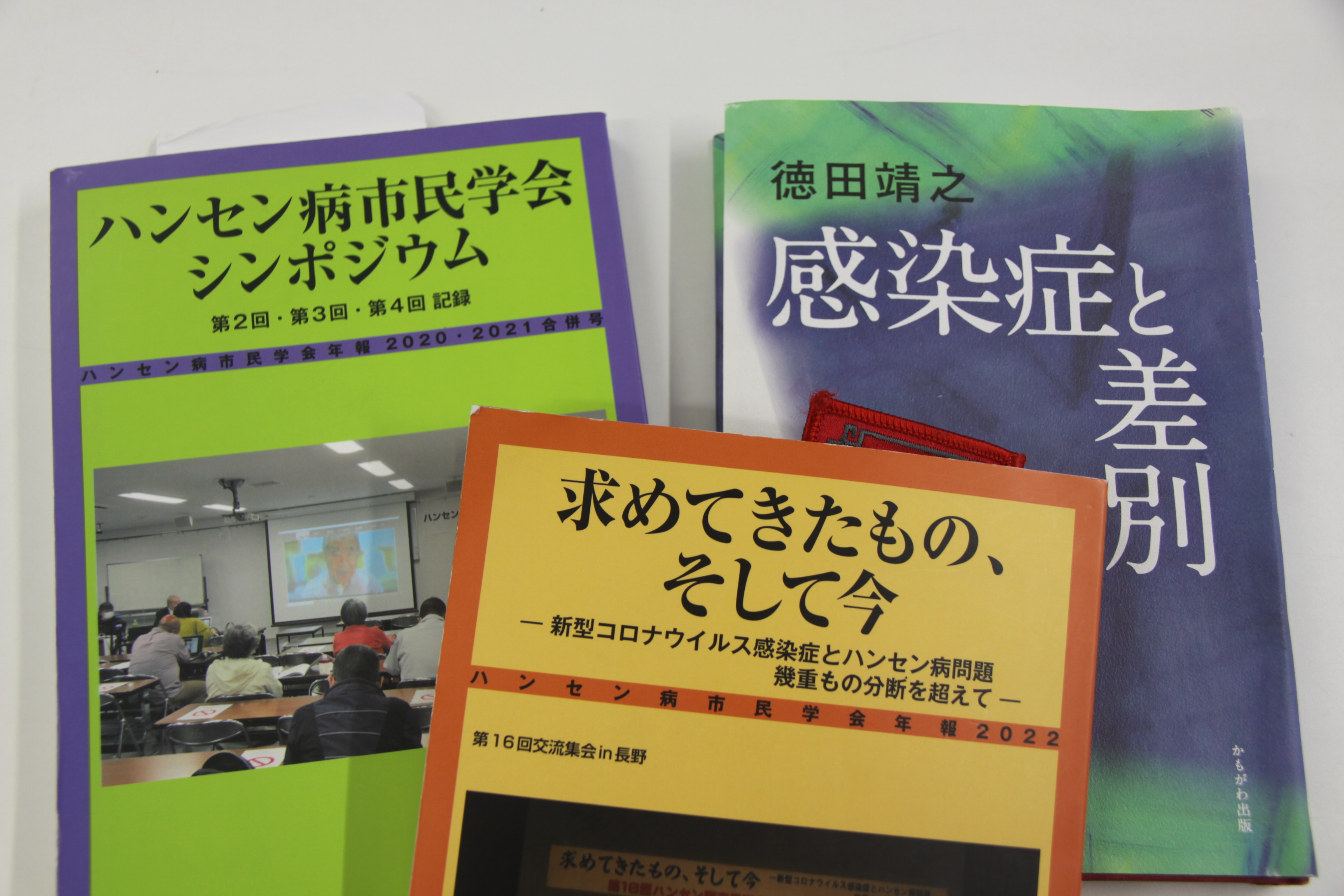

☆306日目(5/21)ハンセン病問題学習を

山陽新聞(5・20)の記事を紹介します。

☆305日目(5/20)水平社宣言から学ぶ

社会科では、視聴覚教材も使って、深い学びにしていこうと授業研究を進めています。人権課題とのステキな出会いをどう紡ぐか。

☆304日目(5/19)民泊での学びをさらに深く

縁あって、家庭科の授業を一緒に検討する機会があり、昨年度の3年生が学習した内容を調べていると、「民泊先の方々に聞こう」というワークシートがあり、いいなあ!と思った。修学旅行の民泊は、よく考えてみれば民泊先の方々に丸投げ感が強いような気もする。岡山と異なる豊かな文化、風土をもつオキナワに生きてきた人々に直接話を聞ける貴重な機会と考えたら、多様な学習が考えられる。家庭科でのワークシートには、「子どものころの遊びや風土、季節の衣服や食文化」をそれぞれ聴き取らせてもらう欄があった。また、社会科や総合的な学習や課題探求学習として、オキナワ戦についてや戦後の沖縄復興や基地問題についての生の声を聴くことが可能だ。さらに、岡山や日生を紹介した自作パンフレットを持って行ったり、地元の観光協会から委ねられた観光パンフレットを渡すこともおもしろい。(そういえば、インターネットの性能がまだまだだった頃、「うちかび」とは言わず、それを生徒一人ひとりに配り、「どんな方法でもよいから調べて、社会科POINTを手に入れよう」と指示し、たくさんの生徒が、話題のひとつとして民泊先の方々に聞いて、社会科ポイントをゲットしていたことを思い出した。*ちなみに現在は、「黄色の紙 沖縄」だけで検索すると「うちかび」にヒットするので、沖縄で聞くまでもないことになってしまった)

人とひとがつながるしかけを、行程の中に入れこんでいくことができると、さらに「修学」旅行での学びは深くなる。

☆303日目(5/16)復習の小テストでもつながる

毎日の社会科授業での振り返り(復習)で使う小確認テストも、ちっちゃな「つながり」をつくることが出来るのではないかな。

☆302日目(5/15)参加している研修会はいくつある?

新年度になって最初の東備学ぶ会を5/10に開催しました。参加者がそれぞれ勤める学校でのクラス開き・授業開き、保護者との連携などについての具体的な報告をもとに、自分の実践を深く振り返ることができました。また、話題になったひとつに、〈研修会〉があります。それは、「自分は、研修や学習する機会をどれだけ持てているか?」です。若いN先生の「教育センターでの研修と校内研修しかないかも(東備学ぶ会に参加されてますが)」の発言に少しびっくりしたのととても残念に思いました。他の参加者の方々からは、この東備学ぶ会意外にも、岡山学び工房(学びの協同体についての学習会)、県教組夏季自主編成講座、渋染一揆現地研修会、教育運動推進センターの同和教育部会、金泰九さんに学ぶ教育実践交流会(今年度は11/22(土))、岡山県人権教育研究大会(今年度は8/7(木))や第一次教育研究集会(5/31(土))など、今も大事な研修(学習の)場にしていることが挙げらましたが、学校以外の研修会になかなか参加できてなく、また、「中・小教研の活動も「研修のさせられている」感をもったり、「報告や発表が目的化しているのではないか」という意見もでました。さらに、「学校現場は、自分から動かず、口を開けてエサを待っているひな鳥のような状況になっていないか?」との厳しい指摘もありました。

自らの足で、豊かで、確かな「学び」を手にいれないといけないなあと自省します。基本的に土曜の午後に開催する「東備学ぶ会」も、参加した方が「来てよかった~。明日からまたガンバロウと思う」時間になる内容をこれからも創っていきたいと思っています。

☆301日目(5/14)研修会の学びを深めたいなあ

以前にも記した内容と重なりますが、やっぱり最近の教職員の研修に参加すると、講義や視聴後に「近くの方、グループで感想をお話しください」という時間を取っている場合が多いなあと感じます。2000年頃に参加型の学習スタイルが導入され、講義形式の一方的でなく、双方向性を意識した研修会が増えました。自分の感想を話し、グループの方の意見を聴かせていただけるので、そのような相互に学び合う時間は自分にとってとても貴重です。しかし、研修でとり扱う人権課題の内容によっては、やはり、全体会で「質疑」「討議」「意見交流」「総括」「まとめ」などが必要な場合が多いと思います。

先日、人権啓発DVD『人権のすすめⅡ」を視聴した研修会も、全体会での意見共有ができたらよかったなあと思いました。と書きながら、自分がファシリテータとして全体会を進行することになると、なかなか不安もあり難しいなあと思いますが、「マイクロアグレッション」や「心理的安全性」などの新しい人権に関するキーワードを「知る」ことで終わらずに、人権意識や実践力を「深める」ための「全体会の」ファシリテートに少しずつ挑戦したいと思います。

☆300日目(5/13)ふれる?さわらない情報?

生徒との何気ない会話(情報)の中には、結構、家族や家庭のリアルな出来事が多い。時に、家庭での大きな出来事をさらっと(本当はそうでないけど)話すことがある。その話した内容(事案)は、〈聴いて、子どもと共有する〉だけでよいのか?、もしくは、〈本人のhelpとして受けとめ、きちんと還していく(または保護者と共有していく)」のか?と思考することはとても大切だと思う。子どもが話した内容は、虚と実(+無意識の思いなど)も含めて混沌としている場合もあるので、そんな時は、聴いた教員が一人で思考し、判断することは悩ましい。だから、仲間や学年団の教員から助言やアドバイスをもらったり、ケース会を持って共有することは必須だ。

聴いた(話の)内容が、ネグレクトや虐待、ヤングケアラーにつながる事案や、家庭や家族との学校連携の強化や、また、福祉や行政の支援につなげるきっかけにもなるかもしれない。「子どもの声」に誠実に「応えたい」と思う。

☆299日目(5/12)子どもの現実からスタート

週一回を基本に開催する生活指導委員会での報告がありました。それは道徳の授業で、「自分が入っているLineグループで、自分の仲の良い友達への誹謗があったらどうするか?」の発問に、予想していなかった発言があり、さらに多くの生徒が同じような意見を持っていことにとても驚いたということ。昨今、たくさんのスマホやケータイの危険性や付き合い方を学ぶ資料やプログラムは作られ、小・中学校で、継続的にそして繰り返し、学習に取り組んでいますが、「子どもたちの発言、〈思っている(思わされている)こと〉=現実」を見据えて、指導や支援、学習を展開していかないといけないなあと、再確認することができました。追記:生活指導委員会で、授業での子どもたちの様子(個人の名が出て)の報告をしてくれ、また、それを受けて、多面的な視野で支援、指導について協議できるメンバー(組織)はステキだなあと思っています。

☆298日目(5/9)「ありがとう」を書く

校外研修から帰った子どもたちは、それぞれ「ふりかえり」をしています。その「ふりかえり」に活用するワークシートに、「ありがとう」を書く枠(項目)があれば、その視点で研修を深く振り返ることができますね。また、クラスメートの何気ないひとことややさしさ、具体的な、(のぞましい)言動を、学級通信で共有することも大切ですね。

☆297日目(5/8)調整中ですが

『授業規律とは、一人ひとりが大切にされ、気にかけられているという信頼や、わからないことは支援の対象になっても、決して笑われることではないという安心と協働の文化を育む日々の学級経営を前提として、さらに授業そのものの工夫によって、結果として生まれるものであって、決してルールやしつけだけで成立するものではない。』と語られる土田さん。

本校の教育目標〈夢に向かって仲間とともに生きる生徒育成〉に向けて〈仲間ともに〉を、どのように進めていくか?~人権教育の視座から創る授業創造、学級・学校づくり~(仮題)をテーマに土田光子さんをお招きして講演学習会(校内研修会)〈6/23(月)14:50~〉を開催します。関心のある教職員の方々もご参加可能です。後日、ご案内させていただきます。

講師:土田 光子さん:1977年より中学校国語教諭として35年間教壇に立ち、子どもたちが教室で見せる事実の背景には一人ひとりが抱える生活があるという原則を大切に生活丸ごとでつながる集団づくりに取り組み続けてきました。2012年度より、9年間大阪教育大学で非常勤講師をされ、2021年より、大阪多様性教育ネットワーク共同代表をされています。著書に『私を創ったもの(明治図書)』、『格差をこえる学校づくり(大阪大学出版会)』、『子どもを見る眼』があります。

☆296日目(5/7) 春15(いちご)の会もあるよ

特別支援教育のニーズのある子どもたちのための進路情報交流学習会(春15の会)の実行委員会をおこないました。今年度も多様な進学先の情報をYouTube配信、また8月23日(土)12:30から、対面式での学校説明及び個別相談会を開催(会場:備前市立日生中学校)する予定です。準備をこれから進めていきます。春15の会のこれまで

☆295日目(5/2)学級活動通信に生徒名を載せる?

通信に子どもたちの名前を載せる?が話題になりました。

子どもたちが綴った学習のふりかえり・作文を学級通信に紹介し、学んだことをさらに深めたり共有していく取り組みはこれまでも大切にされてきました。私も通信で生徒の感想を載せる場合は、もちろん本人(保護者)に事前の承諾を得るのは前提として、自分の表明した内容(作文)には、誇りと自覚を持つべきとの考えから、表明する(生徒自身で決める)ことを基本としていました。(匿名性のデメリットを考える上でも。*ちなみに無記名で作文させる必要や価値がある場合もあることも最近では理解しつつ… 匿名と無記名は違いますね 匿名で書く内容と、無記名で記載することも意味が違うような?よくわからなくなってきました。)

実際には、名前を記載して紹介することを基盤として、時には内容に合わせて、生徒名を記入せず、口頭で紹介する場合もありました。でも、この、子どもの手を通して保護者に渡る通信の目的のひとつは、学校で子どもがどんなことを学び、子どもと一緒にいるクラスメートらとどんなことを考えたのか、を知ってもらえたらいいなあと考えていました。「学校を開く」ことの具現化というと、おおげさですが、学校・担任の大切な仕事だと思います。さらに、通信は、学級経営、学級活動の学習教材として考えているので、紙媒体のみの発行で、HP(デジタル化)等に紹介する(残す)必要はないと考えていました。

さて、通信のこれからを考えるに、参考に以下の文章を紹介します。…

個人情報保護法では,個人情報は「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」(個人情報保護法第2条第一号など)と定義されています。個人情報に該当するか否かは状況によって相対的に判断されます。そのため,掲載されたものが作文の一部であり,さらに名前が伏せられていたとしても,同じクラスの児童生徒や保護者には,誰の作文であるかが識別できる場合,個人情報に該当する可能性があります。作文が個人情報に該当するならば,原則として本人及び保護者の同意を得なければ学級通信に掲載することはできません。しかし,誰が書いた作文か識別できるかどうかは作文の内容に左右されるため,教員の判断だけでは難しい場合もあります。また,作文には児童生徒のプライベートな情報が記載されている場合があります。仮に,そこに児童生徒にとって他人(担任教員以外)に知られたくない情報が含まれていた場合,プライバシーの侵害に該当する可能性もあります。したがって,作文の一部でも学級通信に掲載するには,たとえ名前を伏せるとしても,個人情報やプライバシーの侵害に該当しないかどうかを慎重に判断する必要があるのです。

作文を学級通信に掲載することは,著作権の関係からも問題があります。作文も著作物である以上,児童生徒には著作者として公表するかしないかを自由に判断できる権利があります(著作者人格権としての公表権・著作権法第18 条)。そのため,著作者である児童生徒の同意なく作文を掲載することは,著作権法に違反する可能性があります。なお,著作権法第35 条第1項により,教員は授業の過程において著作物を著作権者の許諾なく複製することができますが,これは「公表された著作物」が対象なので,公表されていない児童生徒の作文は対象外であることに注意しなければなりません。

では,個人情報保護及び著作権の観点から,事前に児童生徒及び保護者の同意を得ておくには,どのような方法があるでしょうか。実務上は,入学直後や学年の開始時期などに,作文などを学級通信で掲載することにつき反対である児童生徒や保護者に対しては,あらかじめ同意しない旨の書面を提出してもらうことが行われています。学校の教育活動で個別の案件ごとに個人情報や著作権に関する同意を得るのは非常な手間であることを考えると,包括的な同意ないし不同意を得ておくことで対処する方法も違法とは言えないでしょう。(注*本校でも新年度に文書を配布・依頼しています)

しかし,たとえ保護者から包括的な同意を得ていたとしても,児童生徒本人が作文の掲載を希望しない場合にあえて掲載することは,子供の権利の観点から不適切と言えます。したがって,作文の場合は保護者から同意を得ていても児童生徒本人に掲載してもいいかどうかを確認する必要があります。一方,保護者から包括的な同意は得られていないが,児童生徒本人は掲載を希望する場合は,保護者と協議の上で掲載するとよいでしょう。(著・監修/神内 聡さんのHPより一部を紹介させていただきました)

☆294日目(5/1)閑谷の地で何をする?

郊外研修に出発する直前に、これからのスケジュールについては、「研修のしおり」の中に書いてあることを念押しし、「見て」「考えて」「行動」することを確認して学校を出ました。「生徒自身が考え・行動することを目的」としながらも、研修先に集まった時に、教員が再度、不必要に持ち物や注意事項をしゃべり、行程を語つたりすることが多かったなあ」と自らの実践を反省しました。自らしおりを見て、仲間に聴き、行動する姿はさすがでした。さらに、午後からのプレールームでの〈なかまづくり〉レク大会。笑顔と笑いと称賛に包まれた2時間半。ルールを守ることの中での楽しみの共有、仲間意識の高揚、また、ブーイングなど表現に対する適切なアドバイスがありましたね。学校に帰ってからの学びとしての「振り返り」が大切ですね。

子曰、学而不思則罔、思而不学則殆。子曰く、学びて思わざれば則ち罔し(くらし)、思いて学ばざれば則ち殆し(あやうし)

☆293日目(4/30)東備の先生たちと学び合う時間は

5月スタートします。

☆292日目(4/28)東備の先生たちと学び合う時間

自主的な学習会をしています。

☆291日目(4/25)教員が語るコトバ。

この時期、クラスでの新しい班づくりのために、班長さんらと担任は放課後、よりよい学級のために協議を重ねていることも多いかな。案が完成したら、学級活動資料に班長のひとりが書いてきて、次の日の朝、担任に印刷してもらい、6人の班長とともに、みんなのまえに立ち、班長としてのねがいや思いを語り、話し合いでの苦労したことを伝え、班案を提案・協議する。もしかすると却下されるかもしれない(ことも想定)。教員が説明したり、語らない班会議をめざしたい。すぐにはそんな生徒集団にはならないのはあたりまえだが、自主、自立、自律などの目標があるクラスや学校ならば、これこそ具現化しないといけないなあ。

☆290日目(4/24)教員が語るコトバ。

他県の友人Kとの会話。久しぶりに1年団の担当になったKさんは、うれしそうに「一生けん命に聴こうとする子どもたちを前にして、注意や小言、ましてや連絡ばっかりしてはいけんなあと。教員が発するコトバをもっともっと、磨きたいなあ。同時に、自分が「しゃべってしまう」内容を、子どもに委ねたり、子どもたちが語りあう時間をつくりたい」と熱く語った。朝夕の会のプログラムの紹介や生徒連絡票などの活用についてもお互いに実践について話しながら、長い長い長い電話を切った。

☆289日目(4/23)やっぱり、話しをしたら…

給食でのアレルギー相談などで来校された保護者が、相談が終わって帰られるときに、養護の先生は「〇〇さんが帰られます」と、私にも声をかけてくれます。それを受けて私は、保護者に声をかけて、学校での子どもさんのがんばっている様子を伝えたり、卒業したお姉ちゃんや兄ちゃんの話を聴いたり、たわいのない話をしながら玄関まで送っていきます。学校ではわからない、家庭での子どもの姿を教えてもらえたり、様々な家庭のようすを知ることができます。大事にしたいなあと思います。養護の先生との連携?と言うと変ですが、大切にした協働的な取り組みだと思うのです。

☆288日目(4/22)ここに書いてある内容って人権教育なの?

と、いう素朴な質問をうけました。「第4次岡山県人権教育推進プラン」を読んだらやっぱり、人権教育は教育活動のすべての基盤となる営みだと思います。前掲した内容ですが、あらためて、同和教育が育んできた人権教育について少しだけ確認します。同和教育」という名称が、「人権教育」と置き換えられ月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを、人権教育の取り組みの原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)などのかたちで問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ねて、今もその実践は多岐にわたる分野で生かされています。特に、確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教員・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、今日の教育課題を≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。また、同和教育で積み上げてきた豊かな教育内容と実践は、国際的な人権教育で提起されてきた内容と完全に一致していると確信をもっています。学年を中心に取り組む人権問題学習から日々のクラスでの出来事まで、どれも人権教育の視座に立つことができているか?を検証し、大切にしていきたいですね。

第4次岡山県人権教育推進プランから、

(3)人権教育の三つの視点

【視点1】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成 人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解と認識を深めるとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを共感的に受けとめるような感性や感覚を 育成する取組を進めます。 人権に関する知的理解を深めることと人権感覚を身に付けることによって、自分の人権と共に他の 人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度につながり、さらにそれらが、様々な場面や状況下で、問 題状況を変えていこうとする実践行動となって現れるようになることが大切です。

【視点2】自立支援 一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要とする人の自立支援に 取り組みます。 差別や人権侵害によって、個人のかけがえのない可能性が制約されている状況があれば、そのこと に自分自身が気付き、本来持っている個性や能力を伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、 それらの力を発揮して行動していくことができるように支援していくことが大切です。

【視点3】人権を尊重する環境づくり 視点1及び2の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような学校園や地域の雰囲 気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みます。 人権教育が効果を上げるためには、人間関係や全体的な雰囲気等も含め、学校園や地域の教育・学 習の場に人権を尊重する環境をつくることが大切です。また、違いを認め合い、多様性を受容する社 会を目指して、自他の人権を尊重し差別を許さない社会的風土を培うことも大切です

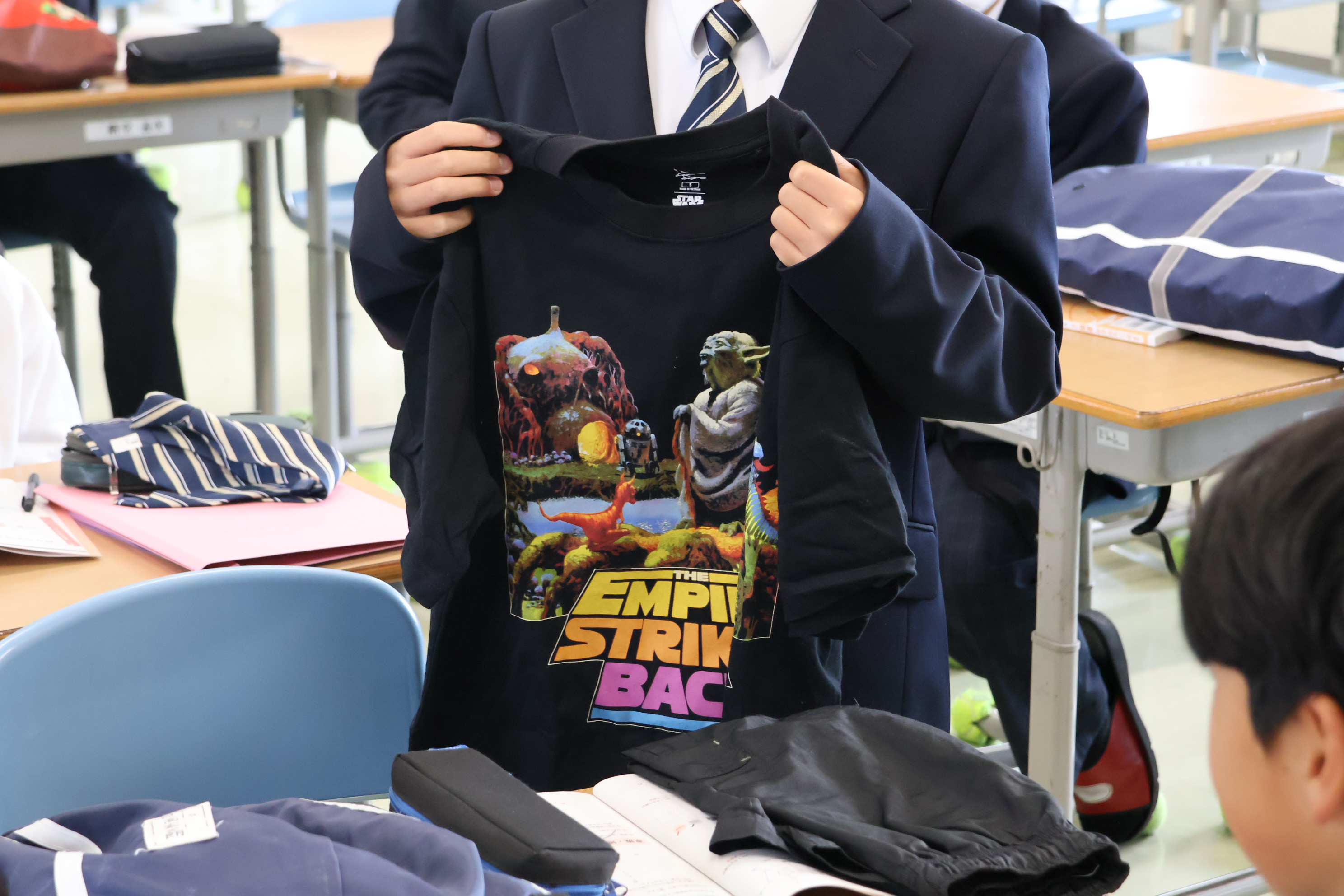

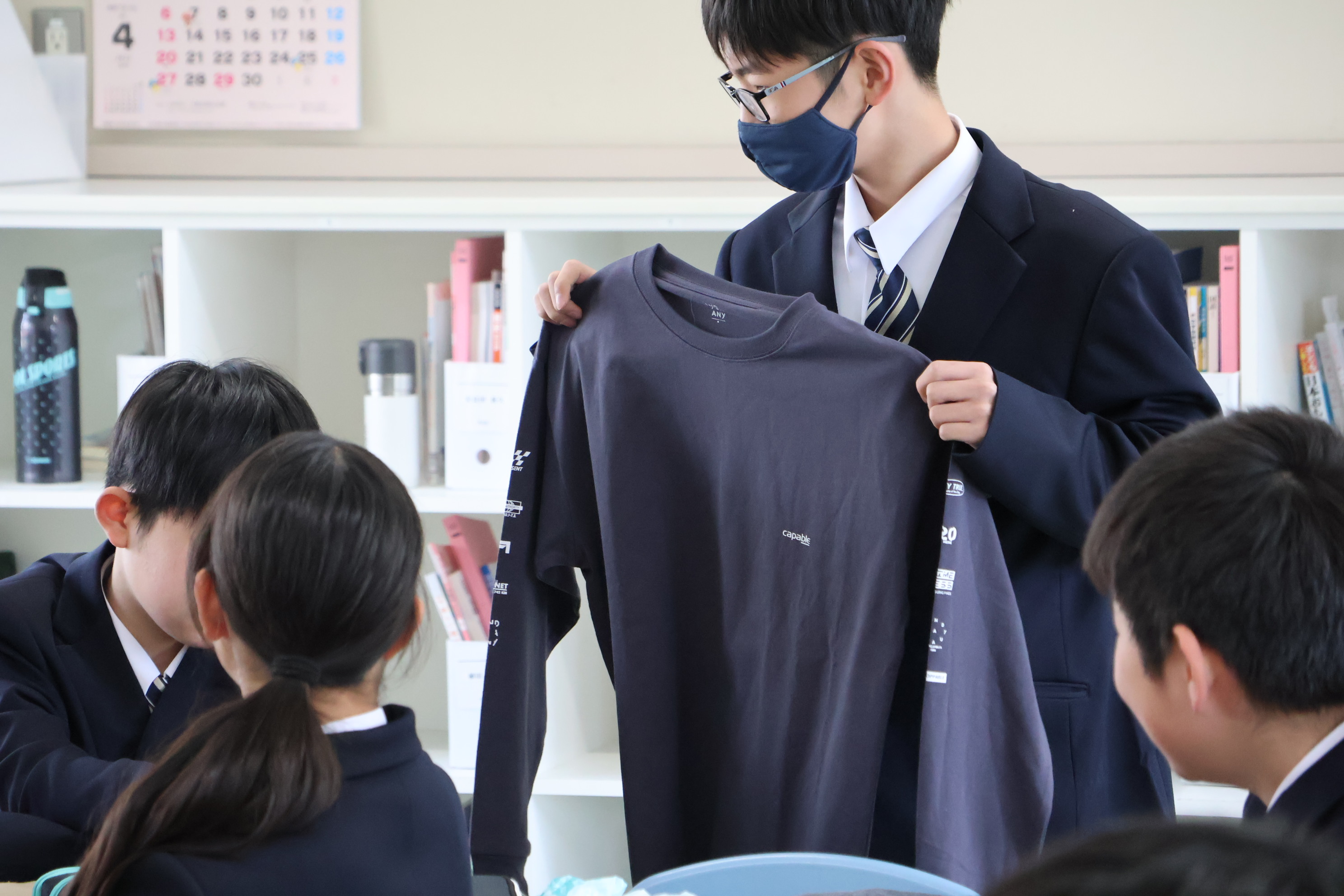

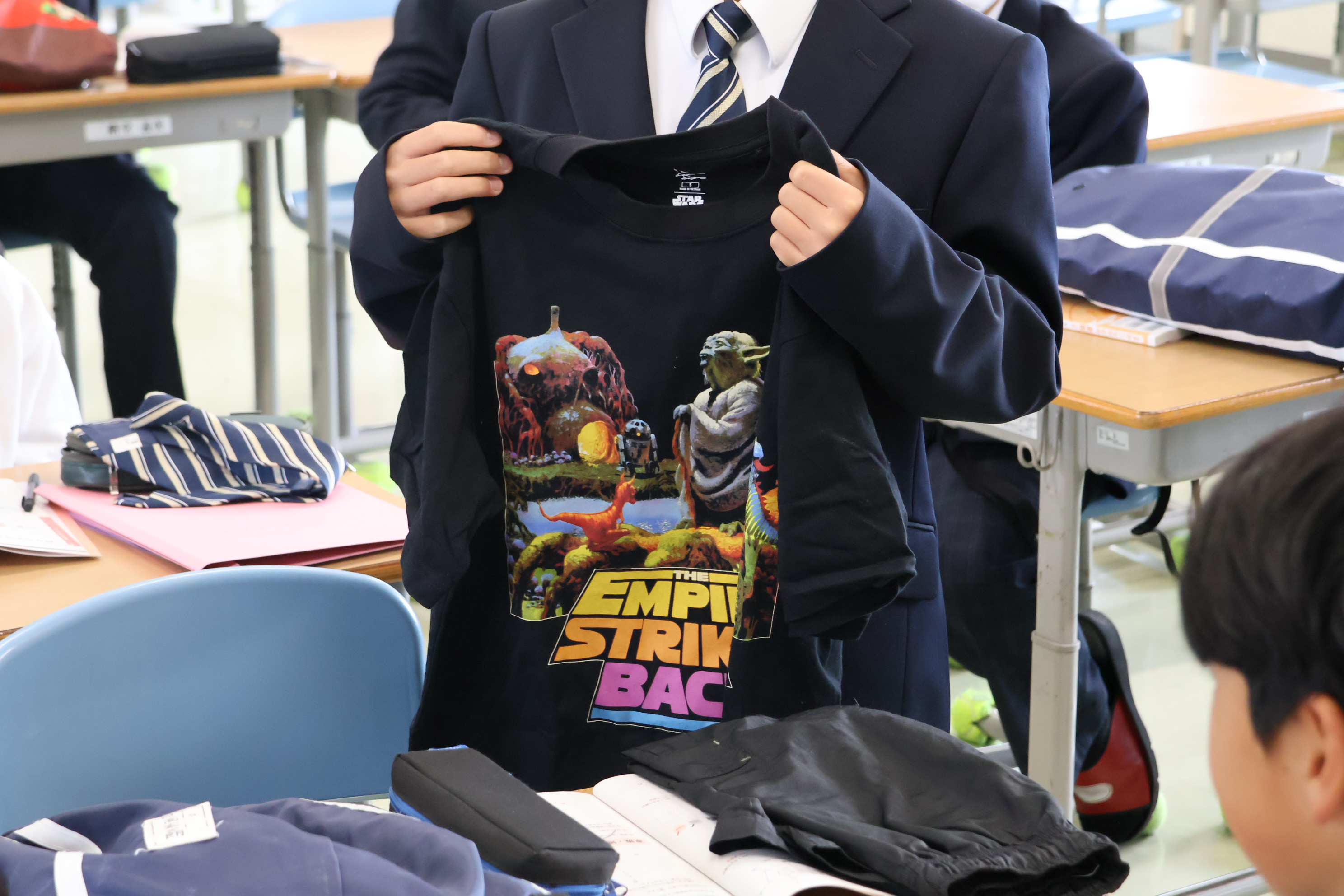

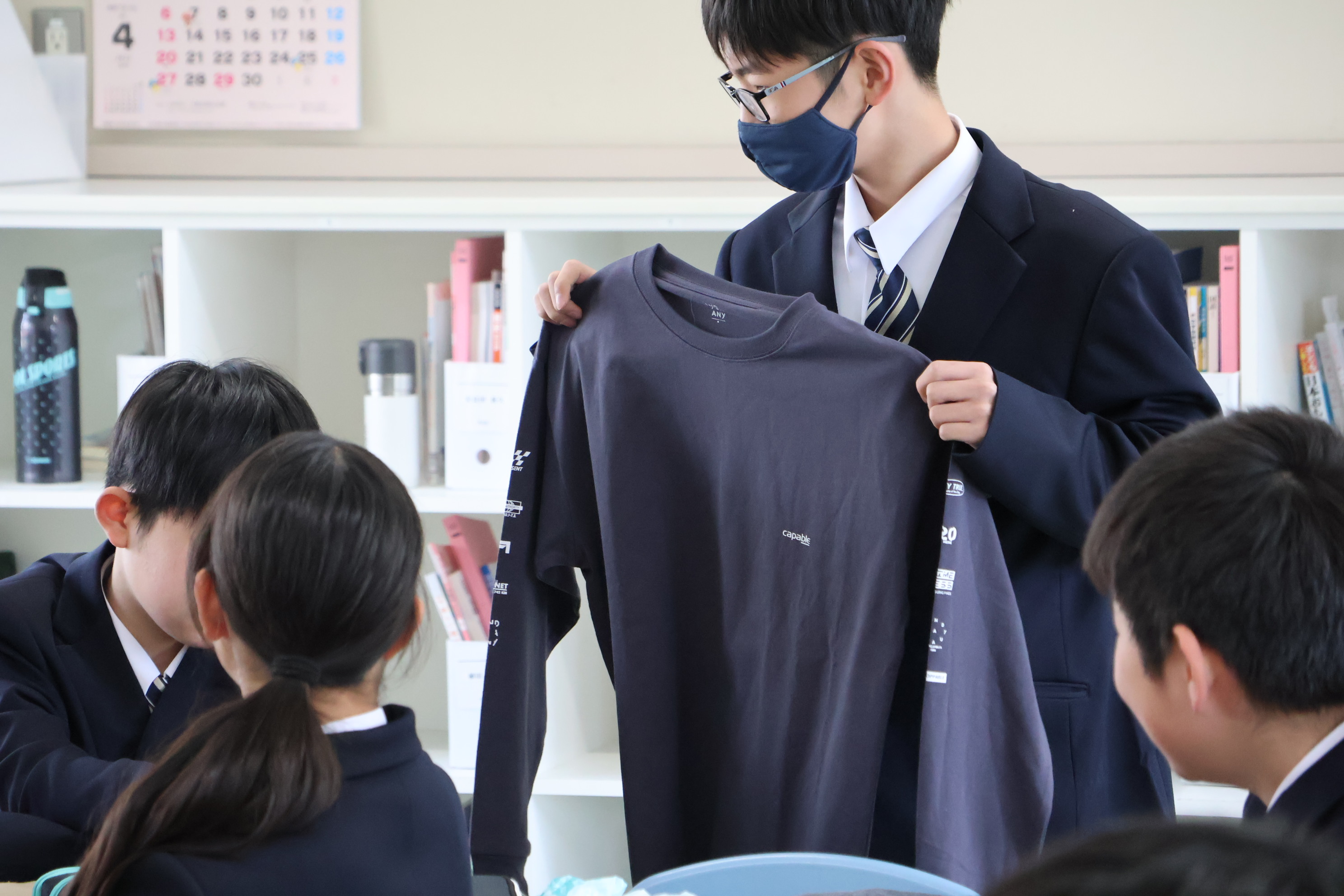

☆287日目(4/21)自分を開き、仲間を知る授業

1年生の家庭科では、生徒一人ひとりが宿題として、自分の私服をひとつ持って来てました。授業で学んだ「TPO」をもとに、自分の衣服について発表し、互いに聴き合いました。さらに、これが自己紹介も兼ており、個性豊かな、お互いを分かり合う楽しい授業となりました。

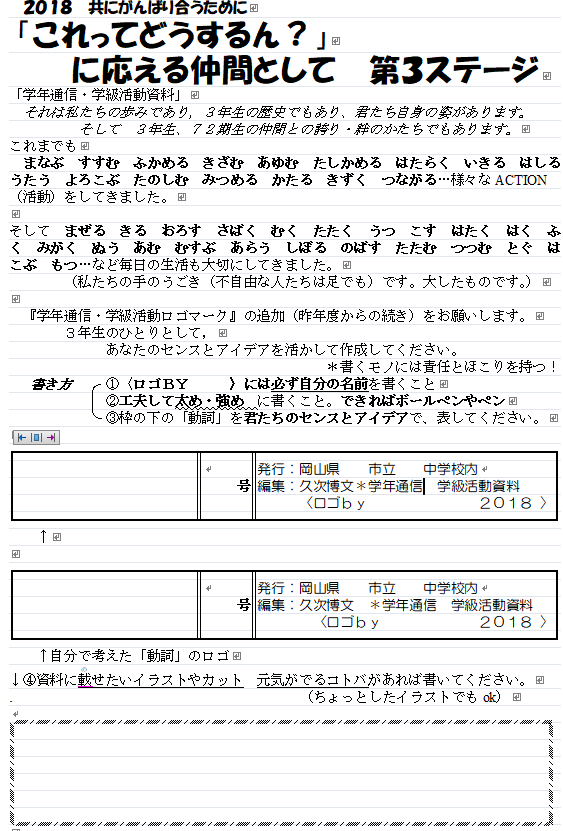

☆286日目(4/18)学級活動資料となかまづくり

学級役員の選出をする際に、学級通信を補助教材として作成している担任。時間も手間もかかるだろうけど、大切な時間にするための熱意が感じられ、「いいなあ」と思う。また、その学級通信は、家に持ち帰ることで、家族らと語るアイテムになることような願いも感じられて、さらに、「いいなあ」と思った。

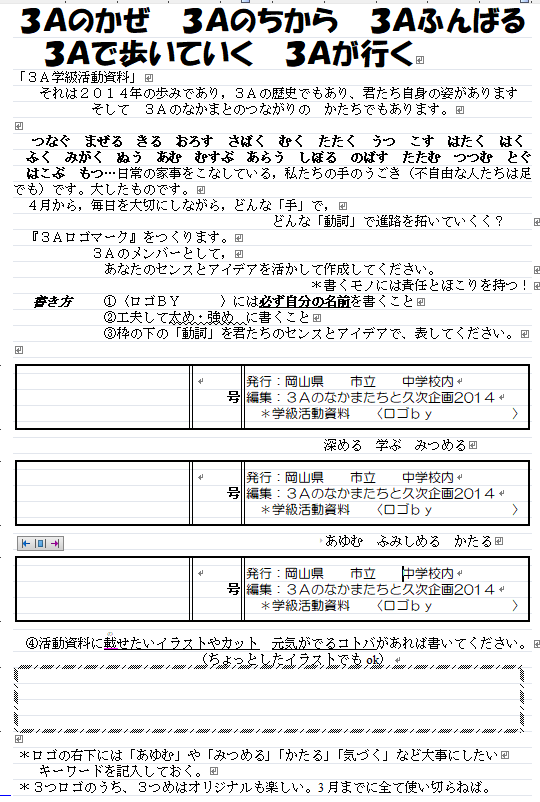

そうだ!学級通信として発行するならめんどくさいいろいろな手続きがあるならば、学級活動資料として(もちろんロゴを入った学級活動資料)ワークシート形式にするのいいかもしれない。子どもたちは、新しく学級役員に決まった(決めた)仲間の名前を確認しながら記入して一覧表を完成させる。そして、その学級活動資料を家に持って帰るのだ。

担任がまとめた一覧表でなくてもよいかもね。記入する学級通信、いや学級活動資料の作成の発想はどうです?

☆285日目(4/17)入学式の準備・片付けから

新2・3年生諸君!入学式の会場準備では、とてもよく動いている姿がみえ、「さすが!すばらしい」と思いました。さて、会場準備ですが、もちろん、事前に、生徒のしごとの分担をしますが、これも、複数人であたり、子どもどうしで会話を交わしながら協力して取り組めるように進めていきます。そして、がんばった姿をカタチとして、ホームページで紹介する時には、協力しあう場面(二人で運ぶすのこ、みんなで整える白布机など)の写真が多いのはその性かしらん。

☆284日目(4/16)校外研修でOLしない?②

よりよい人間関係をつくるためには,「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる豊かな 人権感覚を育むことが特に重要です。 人権感覚は,言葉で説明するだけで身に付くものではな く,周囲の様々な人たちとの関わりの中で体験を通して育まれていくものです。子どもたちの人権感覚は,子ども自らが, 主体的に他の子どもたちとともに学習活動に参加し,協力的に活動し,体験することを通して身に付くと言えます。その 際,参加型の体験的学習が有効であることが指摘されています。 参加型学習は,子どもたちの主体的な活動とコミュニケーションを大切にし,単に知的理解にとどまらず,自分で「感じ, 考え,行動する」という主体的・実践的な学習です。参加型の体験学習は,「体験する」ことから始まり,「学んだことを日常生活に生かし」たり,「自らの変容につなげ」たりするところまで高める一連のサイクルで進めていくことが大切だと思います。 たくさんのあるアイスブレーキングやアクティビティの中から,人間関係づくりや人間関係の課題の解決につ ながることを意図し,〈自己肯定感の育成〉,〈友達との関係づくり〉,〈学級集団づくり〉の3つの観点で有効と考えられる活動を、限られた時間の中で取り組んでいきたいものです。

重ねて、「仲間づくり」の文言の前には、「反差別の仲間(づくり)」・「多文化共生の仲間(づくり)」などが、これまで取り組まれてきた人権(同和)教育の実践の中では掲げられていました。「どんな」仲間づくり(具体的な子どもたちの姿)に取り組むか?について、教職員みんなの認識を共有していきたいと思います。

☆283日目(4/15)校外研修でOLしない?

校外研修で定番のオリエンテーリングをせずに、体育館で「なかまづくり」の計画を進めている。何度もやっているOLを漫然と実施するのではなく、子どもたちの現状(持っている力や集団の課題(小学校からの引き継ぎ))を鑑み、学校を離れた立地条件を活かし、積極的に「仲間づくり」に挑むそうだ。大事なことですね。

以前からある「チームビルディング」、「何デジベル?校歌を歌う」「じゃんけん王」「誕生日チェーン」だけでなく、共同、協力、他者理解などの目的にした新しい、参加型体験学習、アイスブレーキング、ワークショップやアクティビティやコンテンツは、調べてみるとびっくりするほど他にもたくさんありますね。もちろん、どれをしてもよいわけでなく、「あー楽しかった」で終わらないように、「振り返り」をていねいに行おうや。事後(帰校後の取り組み)の学校生活につなげる見通しを持とう」と、一年団では確認をされていました。(続く)

☆282日目(4/14)お互いのくらし・生い立ちを知ることからの仲間づくり

家庭科で授業が楽しい!自分の一番最初の記憶をお互いに語ることからスタートして、幼い頃(乳幼児期・幼児期・児童期)の、「好きだったこと」、「嫌いだったこと」「楽しかったこと」などをクラスの仲間らと交流する授業展開。「なりたかったこと」で、〈どんぐり〉になりたかったと発表したり、日生の地でありながら、カキが苦手なクラスメートが結構多いこともお互いに知り得た。この授業をもとに、おうちの人(身近なひと)から、生まれた時の頃(前時の学習内容のつけたしと親の願いや思い)を聴き取り、クラスで発表するそうだ。思春期の子どもたちと親が向き合える大切な時間にもなるでしょうね。

☆281日目(4/11)出席簿

新入生のクラス出席簿について、新一年団の教員がアレコレと話している。「1番から(もちろん男女混合)、五十音順。もちろん支援級での授業を受ける生徒も含めて。(もちろん生徒・保護者の意向を聴いて)で印刷中でーす」「教員の都合や効率だけで名簿を分けたりしたらいけんな」と。

ステキな教職員集団です。この姿勢がみて子どもたちも育ちますよ。

☆280日目(4/10)写真の撮影隊形にならべ?!

新学期、郊外研修もあり、集団で写真を撮る機会やあります。撮影の隊形に、生徒は並ばされるのか?教員が並ばすのか?自主的に自分らで並ぶのか?って考えたことがありますか?校外研修や修学旅行先で、大きな声で教員が「並べ!」と叫んでいる学校を今でも観ることがあります。私は校外研修などでは、私自身が集合させることは少なく、実行委員が、クラスメートの前に立ち、集合場所や目的に応じてハンドサインを出して、①隊形、②隊形、写真隊形、バス隊形、「近くに寄るよ」隊形などなど、けっして大きな声を出さず(お互いが声をかけあって)に集まることができていました。

集団づくり、仲間づくり、学習集団づくり…それぞれどんな集団のイメージですかね。

☆279日目(4/9)深く、掲示・開示する

新学期・授業・クラスで、今年度の目標を考えて、ワークシートに、書かし掲示したり、発表させたりする機会も多いでしょう。そんな今、ちらっと寄ったクラスでは、単に「がんばる」と書かせるのではなく、自分の「がんばる」ことを、もう一度見つめさせ、具体的な目標や願いを綴る取り組みにしていました。すごいね。「書かせて、受けとる」ことは、生徒の自主性を尊重していることではありませんね。時には、ワークシートをつきかえし、「なぜそう思ったのか」「どうしてそれをがんばりたいのか?」「がんばるためには自分はどうしたいのか?」「クラスの仲間に願うことは何か?」など、深く思考する(自分をめくる)ことをきちんと促すことが大事だと思います。そして、そこで綴られた内容を級友らと開示し合う時間は、とても大きく変わるでしょうね。

☆278日目(4/8)学級づくりについて

桂 正孝さんが『いま「学級社会」をつくる意味』と題し、『部落解放838号(2023年5月号)』に書かれている小論をあらためて読んでいるところです。冒頭の部分を紹介します。

〈今日の公教育としての小中高校の学級担任教師の場合、教育実践の仕事の中心は、授業(教科指導) と学級づくり(生活指導)であるといえよう。本小論の表題に「学級づくり」に代えて「学級社会」づくりという用語を用いた意図は何か。いうまでもなく学級は、現代の学校制度にもとづいて編成される学校生活の単位集団であり、教師の指導によって真理や真実を追究し、子どもの個性的発達をめざす学習集団である。その際「学級社会」 づくりは、ホームルームという学級生活の場を中心に、教科指導と生活指導をとおして学習権保障を追究する教育実践の営為を意味している。いいかえれば、「学級社会」は、子どもたちが集団生活のなかで各自の学習体験をとおして「ものの見方・感じ方・考え方」を吟味しあい、民主主義のあり方を学ぶ場でもある。〉

新しく来られた家庭科の教員と相談して、学級社会を意識した、「聴き取り」「語り合うこと」「自己開示」などを通して、クラスの仲間たちと深く・確かに「分かり合あえるよう」な授業実践を考えています。

☆277日目(4/7)「わたしたちのしごと」について

先日、京都のお寺で、ある住職さんからお話を聴きました。

・・・檀家さんと一緒に食事をしていた時、対面に座られていたおばあさまから「とても、箸遣いがきれいじゃなあ」と言われたとのこと。「褒めていただきありがとうございます」、「きれいに遣えることを教えてくれた親に感謝しなさいね」とやりとりがあったそうな。その中で、自分がいま、「あたりまえのようにしていること」について、物心もつかない幼い頃ころに、親からていねいに、きちんと教えてもらっていたからこそなのだなあ。感謝したこともなかった、と振り返ることができたとのお話でした。

自分のことと重ねて・・・。毎日の、私たちの教職の仕事も、感謝されるものではないし、子どものへの指導や助言、声かけや取り組みがが、すぐに望んだ結果なるものではない。数値にそう簡単に表れない。しかしながら、子どもの現実から深く学びながら、「日々、日々」教え育てる営みを積み重ねていきたい(いくしかない)なあと思ったのでした。子どもたちの自己実現に向けて。今日から新学期!

☆276日目(4/3)〈みつめる・語る・知る〉ことで〈つながる〉子どもに

新学期の準備を学年団を中心に進めています。職員室では、わくわくする会話が職員室で聞こえます。「朝・夕の会で、子どもどうしが語り合う時間がもちたいね」「連絡票をつかって、ぼくたち(教員)が、しゃべることをできるだけ減らせんかな?教員は連絡係じゃないからね」「生活ノート(タブレット)をどう活用して、綴る?」、「綴った内容を、帰りの会で、学級通信(学級活動資料)にたくさん紹介したいなあ」「コロナ禍以降の、班のカタチでの給食時間のがんばろうか」「交通安全教室なんかも、一方的なレクチャースタイルの学習はやめて、双方向のやりとりで学ぶスタイルにしたいね」「掲示物をクラスのみんなでつくれないかなあ」などなど。今年度も、「仲間とともに」というキーワードに、教職員みんなで具現化(実践)していきます。

☆275日目(4/2)多文化共生社会のすてきな出会いを

ALTさんとともに、教室を整備中です。大切な学びの場所と機会、「人の出会い」と、「語り合う」ことを大切に新年度をスタートします。

☆274日目(4/1)当事者ぬきでことを決めない

山陽新聞(3/30)より『手足が不自由で電動車いすを使う香川県の公立中3 年の男子生徒(15)が、設備面などを理由に入学を断られた県内の私立高を腕試しで受験する際、交渉に当たった中学校長から「合格しても入学しない」との確約を求められていたことが30 日、分かった。生徒と保護者は約束の上で1月に受験し、合格通知を受け取った。 その後、公立高に合格した。文部科学省は改正障害者差別解消法に基づく対応指針で、正当な理由なく障害者だけに条件を付けるのは不当な差別に当たるとしており、保護者は中学校長の対応に不満を募らせている。中学校長は取材に「公立高の腕試しで受験することを私立高に示す意図があった。受験を認めてもらうためには致し方なかった」と話している。

文科省の指針は、障害者との対話を通じて相互理解を深め、対応策を検討することを求める。指針を知らなかった保護者は、私立高と直接対話する機会がないまま、中学校長の求めに応じて約束していた。指針を知らなかった保護者は、私立高こと直接対話する機会がないまま、中学校長の求めに応じて約束していた。「一方的に我慢を強いられ、中学校長からも『受けさせてもらえて良かったね』という雰囲気を感じた」と振り返る。』

この新聞記事を読みながら、福祉や人権など様々などの分野でも大切にされている、障害者権利条約の“私たちのことを私たち抜きで決めないで”(Nothing About us without us)というメッセージを思い出しました。新年度の学級開きをはじめるにあたって、大事なコトを再確認することができました。

また、もうひとつ。おそらく長年、「うでだめし」の入試、進路指導(進路保障でない!)がずっとあたりまえにように行われていたのかもしれませんね。「すべりどめ」の学校という言い方を久しく聞かなかったのだけど、学校観・進路観だけでなく、私たちの姿勢が問われているように感じました。

そうそう、転勤した方々は、新しい職場で「あれ?ここはどうなってるの?」と尋ねて、これまでの「あたりまえ」にある学校の取組などを見直す「風」を吹かすことが重要な役割かももしれません。追記、宝塚音楽学校の応募資格とされていた「容姿端麗」ということばは、今年度(2025年)の募集要項から削除されていました。

☆273日目(3.31)人権課題を取り上げること3

ハンセン病問題学習のこれからの参考に。

https://www.pref.okayama.jp/page/965554.html (3)中学校での授業実施例

☆272日目(3.28)人権課題を取り上げること2

地域により体制が整っていない状況もあるでしょうから、例えば、校区でなくても、差別をなくすために運動に粘り強く取り組んでこられた方々の思いや願い(歴史)を聴くことはどどうでしょう。問題なのは、地元が理解が難しいとか消極的だという理由で、フィールドワークや聴き取り学習、部落問題学習すべてをあきらめてしまうことではないでしょうか。多様な学び方やスタイル・新しい学習教材(視聴覚教材)が提起・製作されている中で、なかなか人権学習が進まないのは、もしかしたら、学校が地域との信頼関係がつくれていないからなのかもしれません。当事者の方々の「聲」から、自分たちの教育実践を問い直していきたいと思っています。

☆271日目(3.27)人権課題を取り上げること

身近にある人権課題を教材に

確かな人権感覚と実践・行動力を育むためには、身近にある部落差別や身近にある人権課題を教材化することが求められます。

部落問題学習は、ややもすると、自分の暮らしとは全く関係のない問題と感じられている例も多いようです。でも実際には、全国各地に被差別部落があります。また、政府の 2019 )年に行った意識調査(部落差別の実態に係る結果報告書) によれば、「部落差別」や「同和問題」ということばを聞いたことがある人は全国で77.7%、近畿・中国・四国地方では90%を越えます。ごく身近にある問題として部落問題学習をできるかどうかは、重要な要素だと思います。

教員が部落問題学習の実施をためらう理由の一つとして、「「どこに部落があるの?」などと子どもから尋ねられたときに答えられない」という意見があることも聞きます。これに対して、学校だけで学習を取り組もうすると、実施が進んでいかないのではないかと思うのです。学校だけでなく、部落問題に取り組んでいる仲間や、解放放運動に取り組んでいる地域の方々と協同で一緒に進めていく体制をつくれたらと思っています。子どもから「どこなん?」と質問がでたなら、「先生が知ってるから、先生と一緒に行ってみるか。クラス・友だちにも声かけてみんなで一緒にいこう」というのでよいではないかということです。そう返すことによって、質問した子どもの側もいろいろなことを考えることができます。友だちに声をかけてみて、どんな返答が返ってくるか。親に話したときに親はどう言うか。そういうことを通して自分自身の問題意識も振り返り、研ぎ澄ますことができるはずです。続く

☆270日目(3.26)今年度の授業をふりかえって

授業の中での仲間づくり

授業のなかでも仲間づくりは重要です。文部科学省も「主体的・対話的で深い学び」が大切なキーワードとなっています。そして、そのための一人学習、ペアでの学習、グループ学習(協同学習)、全体学習などを丁寧に組み合わせることの大切さもよく語られています。 (ちょっと追記:「グループで話してみて」「となりの人と相談して」と指示しても、その後の「見取り」がおろそかになり、対話的な学びが成立したかどうかを見届けようとする授業者の視座は必須です)

子ども同士の協同を育むうえで、同和教育が重視するのは、〈どのような子どもを中心に据えて〉授業を展開するのかという点です。社会的に不利な立場にある子ども、学習の面で困難をかかえている子ども、対人関係が得意ではない子どもなど、多面的な観点で〈弱い立場にある子どもたち〉に焦点を合わせて授業を組み立てるのです。このことは、その子たちを取りこぼさないようにするためだけではありません。主な目的は、その子たちのつまずきや問題意識をクラス全体で共有することによって、他の子どもたちの問題意識やスキルが高まるようになることです。

☆269日目(3.25)子ども観

ちょっと前、渋染一揆の現地研修についてきていた小学校2年生の子どもとあれこれ話をする機会があった。児童生徒と教員の関係ではないし、親戚関係でもない子どもの本当に、自由で、快活な言動、一挙手一投足は、とても新鮮だった。「集団づくり」においても、子どもたちをいかに見ていくかという「子ども観」や教師の 有り様は、取組内容とその効果に大きく影響する。大阪府松原市立布忍小学校 (以下「布忍小学校」)では、「良さの見えにくい子を学級集団の中心に据える」ことを実現する取組を大切にしている。 布忍小学校では、「集団づくり」を人と人がつながりをつくる「人間関係づくり」として だけではなく、人間のすばらしさや人間の痛みを共有できるつながりとして位置付け、「集団の質」を高めることをめざして、おもに5つの視点をキーワードにして取組を進めている。(1)子どもの「短所」や「できない」ところに目を向けるのではなく、一人ひとりの子どもの「良さ」を見付けようとする。 (2)教職員が、子どもから意識的・無意識的に発信される S0S の信号をキャッチし、「あれ? と感じたこと」を大切にする。 ③一人の教師が子どもを見るのではなく、一人ひとりの子どもをできるだけ大勢の教師 が見て、話し合うことで、多様な見方とらえ方を意識する。(4)「良さ」の見えにくい子どもを学級の中心に据え、その子どもの「良さ」とともに、 集団の「良さ」を伸ばそうとする。 (5)子ども同士の関係の中で、持ち物や特技等を武器として相手を迎合させる「ゆがんだ集団の関係」を見逃さないこと。 布忍小学校では、「いかに、子どもたち自身がつながろうとする(エンパワメントできる)仕掛けをするか」を課題と して位置付け、より質の高い集団づくりをめざしている。

☆268日目(3.24)コミュニケーション

岡本純子氏の講演会での要旨が山陽新聞に掲載されていました。要旨の要旨を紹介します《コミュニケーションは才能ではなくノウハウであり、誰でも上達する。その方法の一つは「相手が何を聞きたいか」・・・○人は自分が知りたい、聞きたい情報しか受け取らない。相手にとって価値ある情報とは、流行やニュースなどの聞き手が関心を持つこと○ 損得、困り事をはじめとする聞き手に関係のあること○聞き手の価値を認め、感謝や共感すること―の三つ。これらに自分が言いたいことを織り交ぜるとよい。2つめは「相手が何を感じるのか」・・・対話をしながら共感し、感情をかき立てる力がもとめられる。3つめは、「どのように言うのか」・・・コトバに体重と体温、思いや志を乗せることで印象は大きく変わる》とのこと。

一方的に自分の言いたいことをしゃべったり、自分の思い通りにするために相手を納得させたりすることがコミュニケーションではないことは誰もが承知していることだが、岡本さんが言われるように「対話しながら共感し」合う会話は、やはり意識しないと成立しないと思う。

「意識」といえば、先日も一生懸命に話さなければならない(変?)機会があった時に、「お互いの役職や先輩・後輩という関係、教員と生徒という関係性などは、コミュニケーションにどれくらい影響するのだろうか?」と思うことがあった。お互いの関係性を意識せねばならない時、関係性を利用する時、関係性をフラットで語り合い時などなど、そんな細かいことを計算したり、思考したりしてコミュニケーションを図ろうとすることは邪道なのであろうか?

ちなみにOpen Dialogueとは【「開かれた対話」を意味する。 この「対話」は、診察室で医師と患者が行う「会話」とは異なり、患者とその家族や友人、精神科医だけでなく臨床心理士や看護師といった関係者が1カ所に集まり、チームで繰り返し「対話」を重ねていくというものだ。】このオープンダイアローグは学校現場での「これから」をまさしく開いていくキーワードのひとつにしていきたいと思っている。

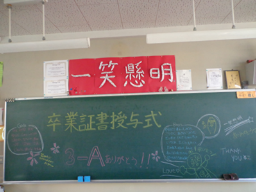

☆267日目(3.21)卒業式を終えて

本校の卒業式も無事終え、19日は市内小学校の卒業式でした。縁あって、小学校の卒業式の練習をみせていただく機会もあり、とても大事な行事だとあらためて感じました。さて、本校でも式に向けて、送辞・答辞や歌唱の指導に取り組みましたが、子どもたちの三年間の学びをもとに、「どのような式にしていくか?」をいつも考えます。前年度の内容を踏襲するべきこと(しないこと)、コロナ禍での見直しをした内容の再吟味、そして卒業を見据えたそれまでの教育活動のあり方にも言及しながら、今年度も、職員会議で協議することができました。代表答辞については、個人答辞の取り組みもあります(昨年度のタネを参照)が、少し意識したのは、祝辞と送辞と答辞がバラバラではなく、同じ内容のくりかえしではなく、つながっている、呼応しているイメージが持てたらいいなあと思っていました。そしてもうひとつは、本当にたくさんの取組を積み重ねてきた卒業生の「豊かな学び」が、在校生らに引き継がれていくように「コトバの精選」と、「表現」の練習に生徒会長は一生懸命取り組みました。本当に素晴らしいメッセージ(答辞)をありがとう。一部を記載します。

…「友」という歌はこんな言葉ではじまります。

友 今 君が見上げる空は どんな色に見えていますか

確かな答えなんて何一つ無い旅さ 心揺れて迷う時も

ためらう気持ち それでも 支えてくれる声が 気付けば いつもそばに

校長先生、来賓の方々、そして後輩たちのメッセージから、本当にいつでも 私たちのそばには

支えてくれる声が たくさんあったのだなあと感じています。

この佳き日、卒業を迎えた私たち三十八名のために、

このようにすばらしい卒業証書授与式を挙行してくださり、ありがとうございます。

また、ご多用の中、私たちのためにご臨席くださいました皆様、心より感謝申し上げます。

私たちは、たくさんの「学び」と「思い出」とともに、今日、日生中学校を旅立ちます。

三年前コロナ禍で、まだまだ何も先の見通せない中、私たちは、新しい生活への不安をかかえながらも、楽しみなことへの大きな期待をもって、中学校生活生活をスタートさせました。

一年生。閑谷研修では、講堂で息を合わせ大きな声で論語を読み、オリエンテーリングではグループごとでゴールを目指しました。そんな中で、個性豊かで楽しい仲間たちを知るともに、「クラスがひとつ」になることの難しさも学ぶことができました。

その後も、私たちは、「クラスがひとつになる」ことを大切にしてきました。

二年生に進級し、私たちは、自分のことだけはでなく、「生徒会のひとり」として、また、「後輩」のことも考えながら行動しなければならない難しさを知りました。

日生中学校には、これまで先輩たちも取り組んでこられた学習の機会がたくさんありました。

私たちはその一つひとつの学習に、一生懸命に取り組んでいくことが、先輩として、

新しい日生中学校の歴史を作っていくことになり、後輩たちに示すあるべき姿ではなかったか、と思います。

広島宿泊研修では、八十年前のできごとがあった地に立ちました。戦争の恐ろしさと悲惨さ、人々の生活の苦しさを再認識するだけでなく、「今ある日常」は当たり前ではないこと。先人の願いを受け継ぎ、平和を求め続けていくことを学びました。

職場体験や海洋学習は、私たちをさらに成長させてくれました。たくさんの方々との出会いの中で、「働くこと」の大変さ、大切さを学ぶとともに、ふるさと日生の素晴らしさと豊かさを確かめることができました。

そして、あっという間の三年生。

沖縄への修学旅行では、ひめゆりの塔、アブチラガマ洞窟を訪れ、日本唯一の地上戦があったことを学びました。また、民泊先の方々との、あたたかいふれあいは、どれも魅力的で、貴重な学習として、私たちの心に刻まれました。

総合的な学習の時間では、地域活性化プロジェクト「日生の応援団」と題し、地域の方たちの協力をいただき、「観光、福祉、お祭り、環境保全」などの分野について、それぞれ実践したことをまとめ、二年生や観光客に、自分たちの思いを伝えることができました。

三年生の僕たちにとって最後の星輝祭は、最高のものにしたいという思いで、前年度から計画を進めていきました。特に体育の部・星輝タイムでは、ダンスの振り付けや隊形を考える中、なかなかみんなの意見がまとまらず悩むこともたくさんありました。

しかし、「お互いが「できること」を探し出し、精一杯やろう!」と、みんなで協力して、前に、進んでいくことができました。

後輩からのメッセージの中にもありましたが、やはり、

「誰ひとり欠ける」ことなく、「全員でがんばる」ことは大事だと思います。僕たちはうまくアドバイスできたかどうかわかりませんが、それでもあきらめず、粘り強く、最後まで練習についてきてくれたおかげで、最高の体育の部になったと思っています。…

☆266日目(3.19)掲示物片づけた??③

そうそう、子どもたちと作っていました。

☆265日目(3.18)掲示物片づけた??②

『…実際に、私が持ち上がりで担任した2年生4月の学級開きの際には、教室に何も配置されておらず、壁には避難経路表示以外は何も貼っていない状態の教室からスタートした。のがらんとした教室をぐるりと見まわしながら、語った。

「見ての通り、教室の壁には何も貼っていませんし、何も置いていません。なぜでしょう?そう、この教室は、今日からあなたたちが過ごす新しい空間だからです。空いているところには何を貼りたいですか? 作品? 飾り? それとも何かのお知らせ? 今日から、自分たちの手でこの教室を作っていきましょう。」

こう宣言することによって、子どもたちが興味関心をもって見る掲示物が作られることになる。「見てもらえるかどうか」は掲示物にとって存在意義そのものである。係からの各種お知らせとしてのクイズ、学級子ども新聞や学級コンテストなど、これら自分たちで掲示したものに対しては、自分たちの手によって撤去したり更新したりといった責任が生じる。余白が埋まってくるにつれ、貼るスペースがなくなり、見てもらうための更新の必要が出るからである。

また余白は子どもたちの作った折り紙やイラストで飾りつけられ、それは掲示用の壁だけでは飽き足らず、天井や窓枠にまで広がり、これによりカラフルな教室が出来上がる。場合によっては、クラスや学年をまたいで見に来る。言うなれば「生きた掲示物」である。

こうなると、もっと見てもらいたい、楽しませたいという欲求が出て、自然と工夫を始める。 階段や靴箱といった場にも掲示したいと言い出す。創造性や主体性が、教室を飛び出るのである。 教室外の掲示になると、誰がいつまでに掲示してはがすかといった見通しや責任について学ぶ機会もできる。

冒頭の教師が作った掲示物に囲まれた教室では、教師の親切が裏目に出て、子どもの使えるスペースを先に潰してしまっている。これは教室の壁という物理的な余白を潰しているだけではなく、子どもの成長の可能性の余白を潰している行為ともいえる。

教室の壁に余白があれば、子どもたちは自然にそれを使おうと動き出す。その掲示物は教師の作ったものより美しく整ってはいないかもしれないし、教室は一見混沌として見えるかもしれないが、間違いなく子どもの成長が見える生き生きとしたものになっているはずである。』

☆264日目(3.17)掲示物片づけた??

『不親切教師のススメ』(松尾英明・著/さくら社)を紹介されました。実はパソコンで何もかも教員がやってしまう風潮もありますが、あらためて考えると大切なことです。

その中から少しだけ…『教師が作る美しく整った教主掲示:教室をぐるりと取り囲む色とりどりの掲示物。どれも美しく丁寧に書かれており、中には印刷されているものもある。よく見ると、全て学級担任が一生懸命に作ったものである。これまでの授業の学習の過程が書かれたものや、きれいに印刷された学級目標まで、担任の「いいクラスにしたい」という願いに対する努力の跡が見える。

だが残念ながら、これで「いいクラス」にしようというのは難しい。少なくとも、この美しく整然とした教室は、躍動感のある子ども文化を生み出せない仕組みになっている。教室の壁面や背面などの掲示場を、子どもたちが自分たちで創り上げていく場と捉えていないからである。美しくすること・伝えることには、教師のみ力が入り、肝心の子どもたちは、今何を伝えるべきか、 見てもらうにはどういう工夫をすべきかなどと、情報伝達に主体的に関わる力を育てる点が抜けてしまうのである。教室は子どもが最も長い時間過ごし、影響を受け続ける空間である。ここについて工夫の余地がないことの影響は大きい。学校の様々なことは全て教師によってお膳立てされて与えられるものであり、子どもは自分たちの過ごす環境について無力であるという無言のメッセージを与え続けることになる。つまり、大きな労力をかけて、マイナスにしかならない余計なお世話をしているのである。

掲示物に関して、教師は大いに不親切でよい。

子どものためを思って作るのかもしれないが、教師が作った掲示物というのは労力の割に実際に子どもは見ておらず、子どものためにもなっていないというのが現実である。

むしろ、教師のこのような「親切」を不要とし、自分たちの過ごす環境ぐらい自分たちで作らせてくれと言えるような主体性のある子どもを育てるのが理想である。

たとえ低学年でも、これはできる。むしろ低学年の早いうちからこそ、お世話される存在という誤認から脱却する必要がある。』続く

☆263日目(3.14)書を捨てまちにでよう

現地研修(フィールドワーク)から学ぶこと

渋染一揆やハンセン病問題学習でのフィールドワークのお手伝いをする機会をいただいていますが、先日、11月にご一緒させていただいた団体から、感想(振り返り)文が届きました。こちらこそありがとうございました。

・現地を自分の目で見て、自分で感じることができて、とてもよかったです。

・ハンセン病問題、差別のことなど考えさせられることばかりでした。新型コロナウイルス禍での対応もふり返れば、本当に適切だったのか?あらためて考えることができました。

・「自分の感情」も間違っていたのかなど考えました。ありがとうございました。

・「教員」として、「人として」の生き方を考える時間になりました。

・奥の奥の部分まで話していただけたと思います。ずっと学び続けていきたいです。

・初めて長島愛生園に来させていただきました。実際に目で見て空気を感じ、くわしくお話をきかせていただき、理解が深まりました。

・うつる病気の対応のしかたで、心が痛い瞬間がたくさんあり、考えること、ふりかえること、まわりの先輩や仲間と確認することを忘れないようにしたいと思います。

「正しく知って、正しく行動する」しっかり胸にとどめておきたいと思います。

(観光地の)ガイドでもなく、当事者でもなく、研究者でもない自分自身、いつも研修の地に赴く際には、身を正し、自分の立ち位置が問われているような気がします。歩いて・学び・考えて・語り合う学習スタイルを大事にしたいですね。

☆261日目(3.13)楽しく深く学ぶ場所はアルカ?

久しぶりに時間が合って、先週の金曜日、夕刻からの外川正明さんの学習会へ参加することができました。部落史学習というと、中世・近世の中の一部の出来事やとても専門的な分野かなあと思ってしまいそうですが、民衆の視座からの「日本の歴史」を見つめ直すと新たな発見や、深い学びがたくさんあり、あっという間に時間が過ぎてしまいす。この日のテーマは、「幕末維新と被差別民衆 DVD第4巻「明治維新と賤民廃止令」第1部を視聴」でした。参加された方の感想を紹介してしていただきましたが、読んで、まさしくその通りだと思います。以下。

〇〈目からうろこの話に巻き込まれました。世代も立場も違う人たちと学び合うのも新鮮です。歴史を動かしてきたのは、支配者だけではなくて、あらゆく人々の歴史を学ぶことが必要だと思いました。差別は差別する側の問題だということを伝えていきたい〉

〇〈人権教育を進めていく大きなヒントになっている。歴史を正しく知り、思いを知ることにより、本当に見方が変わってきます。だからこそ教員は、勉強して子どもたちの前に立つ必要があります。子どもたちに学んだことを伝え、地元に誇りを持ち、部落問題に立ち向かう一歩にならるようにがんばろうと思います。〉

新年度も予定されている学習会にぜひ行ってみようと思います。

☆260日目(3.12)家庭訪問の重要性(何度目??)

年度初めの家庭訪問がない学校も増えましたが、あらためて「家庭訪問の重要性」を本校でも再確認したいと思っています。また、「働き方改革」の課題やコロナ禍の残滓もあり、電話での連絡・対応が増えてきたりしているようにも感じます。しかし、電話や立ち話では見えてこなかったり、わからないこともたくさんあります。4月に行くのが家庭訪問ではありません。これまで勤務した学校で家庭訪問について確認しあったことは四つあります。

①生活指導上の課題も含め、保護者に伝える必要があるときに行く家庭訪問・・・「教育」は「今日行く」の原則を合言葉に。「今日行く」から指導になり、「明日行けば」言い訳になることもある

②子どもや保護者の気持ちや願いを聞き、先生の思いを伝え、信頼関係を築く家庭訪問

③子どもや保護者のくらしの現実をわかろうとするための家庭訪問

④出会った現実をもとに、教育活動として「生きる力」を獲得させることにつながる家庭訪問

このなかで、①や②については経験をしていただいたり、想像していただけるかと思いますが、人権教育を進めていくうえでは、③.④がとても大切になってきます。

☆259日目(3.11)「寄りそう」と「向き合う」②

続き〈・・・ぼくは焦っていた。「このまま通じ合えず卒業するのか」と。一方で、クラスの生徒たちは、進路H Rを深化させていた。「これからどんな生き方をするのか」「どの高校を選択するのか」などなど。時には授業を振り替えてでも話し合いが続けられていた。

「おれはいったい何をしてるんだ」「真摯に進路と向き合う生徒たちにどう応えたらいいのか」「Bにどう向き合えばいいのだ」。こんな思いに駆られて駆られていた卒業間近、ぼくはある行動に打って出ることに思いがいたった。それは、タバコを溶かした水を彼や生徒たちの前で飲み、自らの身体でタバコの害を彼に訴えようというものであった。

翌日の終わりの会で、ぼくは行動に出た。Bや生徒たちの面前でコップの水にタバコを溶かした。そのタバコ汁を飲もうとした矢先にBが飛び出してきて、「やめてくれ、オレもうタバコ吸わんから」と叫んだ。やっと、気持ちが通じた一瞬だった。そして、ぼくは子どもの「荒れ」に向き合うときの「本

気度」の重要性を悟ったのであった。

もちろん、これらの場面は、ぼくと彼、そしてクラスの生徒たちのあり様のなかで生み出されたものであり、だれが担任でも、どんな子どもにも、どのようなクラスの状況下でも実践できるというように一般化できるものではない。ぼく自身、それ以降もタバコを吸う生徒を何人も担任したが、同じ行動をとったというか、とれたことはなかった。そもそも学級づくりを含めて、教育実践とは、だれが、どの子を対象にしても、どのようなクラスでも同じようにできるとは限らないという性質のものである。だが、子どもたち、とりわけしんどい課題を背負わされている子どもの生活や思いに「向き合う」という姿勢は一般化できるし、学級担任ならだれにももってほしい教師としての基本姿勢だと思う。〉

・・・「子どもの現実」をもとに、「教育実践」を重ねていくことをやっぱり大事にしたい。そして自らの実践を真摯に振りかえり、教員として歩んでいかねばならないと思う。

☆258日目(3.10)受験事前指導

明日から県立一般入試となります。これまでも、私立・公立、すべての受験前日には、子どもたちへの指導をていねいに行ってきました。今日は、ここまでの長い道のりをがんばってきた子どもたちに、さいごのエールをおくる事前(指導)打ち合わせの会になります。

近年、県内の入試のしくみが大きく変わっていく中で、明日(3月11.12日)受験する生徒は大きく減ってきています。それに合わせて、これまでに内定合格を手に入れ、進路決定した生徒が増えました。そんな状況の変化の中で、進路先が決まった生徒から「打ち合わせの会に参加して、受験する仲間にエールを送りたい」と申し出があり、学年団で協議した結果、今日の打ち合わせの会に、受験生以外の子どもたち(有志)を参加させることとなりました。これまでのクラスづくりや仲間づくりの取り組みの延長にあるうごきではないかと思います。受験をともに乗り越える仲間、進路を切り拓く、頑張り合える仲間をやっぱり目指したいと思いました。

☆257日目(3.7)「寄りそう」と「向き合う」①

磯野雅治さんの「コロナ後の学級づくり再生に必要なこと(部落解放2023年5月号)」の『「寄りそう」から「向き合う」へ』の部分を少し紹介します。

〈…子どもと子どもをつなぐには、教師自身が担任として一人ひとりの子どもとつながることが欠かせない。というか子どもたちにその姿勢が視えなくては、子どもたちのなかに「みんなとつながろう」という意識は生まれがたい。なぜなら学級づくりは、 教師が高みから子どもたちに説くことではなく、教師と子ども、子どもと子どもとの生身のぶつかり合いのなかから生まれるものだからである。

これまでも担任が個々の子どもとつながるには、 「子どもをまるごと受け止める」「子どもの話を共感的に聴く」「子どもの言動の向こう側にあるものに思いを馳せる」ことが重要であり、ありのままの子どもに寄りそうことが大切だと思ってきた。しかし、最近それでは不十分ではないかと思うようになった。なぜなら寄りそうだけでは子どもとのかかわりが自分の学級づくり論や実践力の深化につながらないと思うようになったからだ。

ではいま、「寄りそう」ことからさらに何が必要なのか。それは、子どもの置かれている状況や思いに「向き合う」ということだと思う。そして、そこから自分の実践的課題を引き出すことだと思うようになった。

一九七六年、教師になって七年目、中学校三年生の担任をしたときのことである。クラスにBがいた。彼は、ブチ家出をして補導されたり、学校ではタバコを吸っては教師に見つかるということを繰り返していた。だが、ぼくの眼にはそう劣悪とも思えない生活環境のなかで、「なぜ彼が荒れるのか」という、彼の行動の向こう側にある思いが視えなかった。だからであろう、彼が喫煙を見つかり、ぼくが 「説教」をするということが何度となく繰り返されたが、当然、ぼくの話が彼の心を揺さぶるはずもなく、彼が変わることもないまま三学期を迎えることとなった・・・〉続ける

☆256日目(3.6)なかまづくりとは何か?

電子黒板の利活用の校内研修を予定している今日、「なかまづくり」の三つの視点について記します。

【視点】

(1)「教育的に不利な環境のもとにくらしている」子どもの姿が、取り組みの課題や成果を象徴的に現していること→このクラスが楽しいかを誰に聞くのか

(2)それぞれの子どもに個性があり、くらしがあり、様々な悩みももって生活していることをわかりあった上でのなかまであること

→「くらしの交流」をできるこそのなかま

→「しんどいこと」をやりとりできてこそのなかま

(3) なかまづくりは、教職員の意図的で継続的な取り組みの上に生み出されること

【取り組みの柱】

(1)生活をつづる、語る→日記(生活ノート・班ノート・学級通信・集会)を綴り、読みあい、互いの暮らしを交流する

(2)共同活動の組織化→生産的で文化的な活動を創りあげる

→互いの個性を知り合う

(3)人権学習や部落問題学習の実践→具体的な差別の問題(から)や、解決の手法や道筋を学ぶ

さあ、電子黒板を大いに活用しよう、と思う。

☆255日目(3.5)学年集会や学校集会を子どもの手で

先日本校で生徒集会がありました。生徒会執行部と専門委員長が中心に進行しました。校長が表彰状を渡した(伝達表彰)あと、、生徒会長と体育委員長にマイクを向けると、堂々と全校に向けてしっかりと自分のことばでメッセージを語りました。(事前にちょびっとだけ予告をしていただけなのに)せっかくの集会が、教員の説話や連絡事項で終わっては、生徒集会ではありませんね。できるだけ事前に打ち合わせはしておくのが大切ですが、その場の「ライブ感」ならではのプログラムから、生の声・双方向の会話が生まれるような集会にしたいものです。個別で起こった生活指導上の課題を生徒集団に投げかけ、それを受けた子どもらが互いに意見を交わす集会をいつもしていました。人権教育(同和教育)の視座からの集会を、一緒に組み立ててみましょう。

子ともたちの主体的・対話的で、深い学びには、「真正の学び」が必要だと思います。18歳を対象にした九ヵ国意識調査(日本財団2019)では、日本の18歳は「自分で国や社会を変えられると思う」が2・3%。異常に低い(平均30・9%)結果があります。これは大人社会の姿を見てそのような意識になっているという指摘もあるようですが、「原体験による確信」が皆無に等しいという点も背景にあるのではないか。小・中・高と学校社会を通過する際、自分が参加して何かを変えることができた、といえる「原体験」。これが圧倒的に不足している。学級・学校社会で「自分たちはここをこのように変えることができた。つくった」と、言い切れる大小の手応えある「社会づくり体験」を子ども時代から蓄積していくことが必要ではないか、と園田雅春さんは『部落解放2023 5月号』に書かれています。続けて園田さんは、「「こども参加」のあり方について、OECD(経済協力開発機構)は「共同エージェンシーの太陽モデル」(2018年・10カ国の生徒たちが作成)を提唱。参加の最終スタイルは「若者がプロジェクトを主導し、意思決定は若者と大人の協働で行われる。 プロジェクトの進行や運営は若者と大人の対等な立場で共有される」としている。また、この2023年4月1日施行の「こども基本法」の第三条には「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」と明記されている。学級という社会づくりにおいても、まず教師の持 「常識」を問い直して、子どもに委ねる領域を広げていく。こちらが身を引くところは引く。いま、これが必要な時代なのだ。』と言われています。

☆254日目(3.4)お互いを深く理解する授業を。

先日のひなせ親の会では、「療育」や支援についての学習会をおこないました。その中で相談支援員さんが、一人ひとりそれぞれの、発達の違いや物ごとの認知の違いを体感する小ワークショップをしてくださり、とても勉強になりました。本校では子ども同士が、互いの発達特性やそれぞれの得意・不得意(でこぼこ)なことを分かり合う授業から、〈反差別の仲間づくり〉を進めています。「この小ワークショップを参考にもっと授業を豊かにしていけるね」とSSWからもアドバイスもあり、これまでの取組をさらに深化させていこうと思いました。

「これは何?」から考える認識 「まず縦に半分、次に上から…」伝わるコト、わかることって。

☆253日目(3.3)朝・夕の帰りの会は何の時間?

前回の中で、新学期準備で、朝夕の会のプログラム、いやいやそもそも何を大事にして行うの?と質問がありました。ズバリ、もちろん諸連絡ではありませんね。その時間は「くらしを交流すること」ではないかと思うのです。生まれも育ちも生活環境もちがう子どもたちが、互いを理解しあうためには、 語る、つづることをとおして自分の暮らしを出し合う時間だと考えます。そのために、子どもたちには日々の暮らしを生活ノートに「書かせ」ることや「語らせる」ことを人権教育(同和教育)では大事にしてきました。とくに、学校やクラスでは見えない家庭や地域でのその子の姿が見えてくるものを大事にし、「書き」「語って」きました。もちろん、文章を書かせたからといって、子どもたちはすぐに家庭やくらしが投影している内容を書いてくるわけではありません。また、書いたからといって、その状況が変わるわけではありません。しかも、それが厳しいものであったり、人に知られたくないものであればなおさらです。しかし積み重ねることで、子どもたちは自分の暮らしに向きあうことになります。そして、まわりの子どもたちにとって、そのような友だちのくらしを知ることは、友だちの見方や理解を新たにさせます。励みになったり、その子の隣に座っている自分自身を見つめることにもつながります。個別の人権問題の理解にもつながることも多々あります。

そのためには、日常的で継続的な積み重ねが必要になります。よく人権学習で、「自分事として考えなさい」とか「自分に重ねて意見を言いなさい」と指示される場面を見ることがあります。しかし、子どもたちは考えることはできても、そのことを口に出せるかどうかは、日ごろの「自分事」を出し合える場面や経験を積み重ねているかどうかで決まってくると考えます。その経験を少しずつ重ねていくために朝夕の会があるのではないかと思うのです。(もちろん、日常の授業の中にも積み重ねていけるしくみ・手だてが必須です)

☆252日目(2.28)教員としてのシゴトをやっぱり磨かねば。

小・中学校の教育にかかわる仲間らと東備学ぶ会の名称で学習会をはじめて十三年目になります。三月になるので、新年度の学習会の内容や日程調整などの準備を進めているところです。学習内容については、昨今は、インターネットを利用しての多様な学び(情報・教材)が簡単に手に入りますが、やはり、互いに顔を合わせて、子どものことや自分の実践を語り合う中での学び(同和(人権)教育の視座からの参加者同士の意見交流による気づき)はとても大切です。ぜひ、対面で(この表記も、多様な学習形態が増えたということですよね)ゆったりと語り合いましょう。新年度の早い時期に、年間予定表をお届けします。

以下は、これまで東備学ぶ会で話題になった内容と、これから学習していきたいなあと思っている内容を併せて、いくつかランダムに記しています。開催未定の内容ですが、どれもワークショップをしたり、お互いの実践を語り合ったりして、深めていきたいですね。

○教壇に立つということ(教員の立ち位置 子どもが活躍できる教育環境 安全教育 服務 事務処理 指導要録・学籍簿 通知表)

○新学期準備(座席 呼名 教科書(無償化) 係・当番 連絡帳 家庭・保健調査表 ロッカー 掲示物)

○学級目標づくり(学級・学年通信 班ノート 生活ノート 自主学習ノート 綴る)

○授業(発問 発表方法 協働学習 語ること 聴くこと 板書 ICT ノート指導)

○教材理解と教材づくり(生徒理解 教科指導)

○総合的な学習の時間

○道徳教育と人権教育の違い

○学級づくり(日常の中の人権教育実践 生活が語られるクラス)

○特別活動(係活動と当番活動の意味 朝の会・終わりの会の運営方法 学級活動 自治活動)

○教員の学び(服装 言動 働き方改革の中で )

☆251日目(2.27)求められていること 教員としてのシゴト(2)

・・・これは実は、私たち大学教員も同じ。知識の伝達だけなら、パワーポイントを使って動画で講義を流せばいい。それに基づいて、どうその場で議論してもらうのかが重要です。まさに反転学習。でもそれが、大学教員にできるか、できているかと言えば、そうではないです。 だって、教員自身が一方通行の授業しか受けたことないから。

これは妄想も入っているかもしれないですけど・・・・・・結局、勅使川原さんの能力主義の解きほぐしが求められているのも、時代の価値転換期である今、何を指針にしていいかわからないという人が多いからだと思うんです。

教員の専門性の転換について補足しましょう。おそらく学校教育は、教科教育こそすべてと思い込まれている。でも、この生成 AI参入の転換期に先生に求められるのは、一つには、そういった標準化・規格化された学びにのれない子、落ちこぼれる子、しんどい子をひろい上げて、わかりやすく教えること。そしてもう一つ大事になってくるのは、それこそ一人ひとりの個別性だとか、主体性に見合った学びの場をどう提供していくかです。

でも、学校の先生は、教科教育をどううまくやるのかで査定されている現実がある。 その教授能力が評価対象なわけです。・・・』

☆250日目(2.26)求められていること 教員としてのシゴト(1)

先日少し紹介した『「これぐらいできないと困るのはきみだよ』?』(勅使河原真衣著 東洋館出版社)をもとに、知り合いの先生と話していると、終わりには、「学校の役割というか、教員のしごとに携わる一人ひとりとして、仲間らと一緒に、自分自身のしごとの中身を再確認したいね」と話が広がりました。そこで、同著での著者と竹端寛さんの対話の一部について少し長いですが紹介します。(P98.99)〈ぜひ著作を読んでください。〉

『…だから同じように、実は教師が求められている力も、スタディサプリ(リクルートが運営するオンライン学習サービス〕がある時代には変わってこないといけない。標準化・ 規格化した学びだったら、携帯やタブレットで動画を見たらいい。その上で、動画で再現できないものを先生が提供できるかどうか。それが問われている。

だから今、すごくしんどいのは、これまでも学校の先生は能力主義的に求められてきたけど、その中身がガラッと転換しているときだということです。(続く)

☆249日目(2.25)生活ノート再考 追記

「プライバシーは?」と、現代では疑問がある人もいるかもしれません。「教員がそんなに子どもの生活に立ち入ってもいいの?」と。けだし、プライバシー権とは、〈自分に関する情報は自分でコントロールできるという権利〉です。重要なのは、生徒たちが自分に関する情報を自分でコントロールできるということです。生徒たちは書いても書かなくてもよいのです。書いてみようかと思ったときに書ける状態をつくっておくことが大切です。書いてみて先生からそれに応じて、メッセージが来たらうれしいと思います。それで「また書いてみよう」となるかもしれないのです。現代のプライバシー権は、そういうときに書きたければ書く、書きたくなければ書くのをやめるという判断をできなければ行使できません。

私は、子どもたちが書いた内容を学級通信や学年通信に掲載したりしていました。そして、その内容を受けとめた他の仲間からメッセージが返ってくるような時間を創ることも大切です。クラスへ返す時には、本人に必ず、掲載してよいか聞かねばなりません。年度の初めに「このノートに書いたことは学級通信で紹介する場合があるよ。「それは困る」というときには、『これは載せないで』と言ってな」と生徒たちに伝えておくことで安心して書きやすくなります。学校だけでは見えなかった暮らし・生活が生徒同士で交流されるようになれば、生徒同士は必然的につながりやすくなります。

こういう活動を重ねることによって、子どもたちには自分で自分の情報をコントロールする力が育っていきます。少し自己開示をしたら、それを受けとめてさらに深いメッセージが返ってきた。そうすれば、またその人に自己開示をしてみたいと思うのではないでしょうか。どういうときに自分の情報を開示すれば良いのか、どういうときにはしない方がよいのか。そういう判断力が育つのです。これはプライバシー権を行使するための力を子どもたちに育む実践です。このことは、生活ノートやSNSでも基本的に同じです。生活ノートで判断できるようになった子どもたちなら、SNSでも判断できるようになりやすいはずです。自己開示の楽しみと気まずさ(危険性)を味わった人なら、SNSでも気をつけながら、必要に応じて自己開示するというスキルを身につけやすいはずです。逆に、ふだんは自己開示などぜんぜんする機会がないという人が、「匿名だから」とネット上で弱みをさらし、限度なく自己開示をする。そのあげくに誰かから攻撃されるなどの危険を避ける力を育むことにもなります。(たくさんの先輩の文章に加筆修正しました)

デジタル化にしてもよいコト、してはいけないコト、文章が残るコト、あえて残すコト、残さないコト、書く・綴るコトの価値などを細かいけども再考・再吟味し、今・これからの豊かな教育実践につなげていきたいと思います。

☆248日目(2.21)生活ノート再考

綴ること つながること 語ること 仲間づくりの中で

年度末になり、新年度の教育活動についても話す機会が増える時期です。本校でも、いわゆる「生活ノート」についても、どうするか?検討する予定です。

そこで、あまり実践したことがない方々とも・・・生活ノートでのやりとりとは、教員と子どもの間を行ったり来たりさせるノートです。ノートの中には、生徒たちの生活や、暮らしの中で考えたり感じたりしていることが書かれているというものです。教員は、子どもたちの書いてきたノートに返事を書いて返します。クラスの中にはたくさんの生徒たちがいますから、すべてに返信するというのは大変だと思う人が多いでしょう。しかし、いくつかのポイントで、継続させていく中で、生徒やクラスの「つながり」は確かなものになります。

ポイント1:90年代、関西地方の学校で、この実践に出会った当時は、特別に(絶対に)、暮らしや悩みを綴らなくてもよいノートとして設定されていました。自主学習ノートの取り組みと合わせて、家庭学習をするときに用いるノートにしていました。漢字の練習をしたり、因数分解の問題を解いたりするわけです。もちろん、暮らしや悩みを書いてもいい。こうすれば、悩みの多い生徒たちがどちらかと言えば暮らしや生活を綴る方向に傾きます。これには返事を書きます。少なくとも、生徒たちの書いた分量は返事として返します。学習が得意で、現在はあまり悩みがないという生徒は教科の問題を解いてくる方に傾くでしょう。教科の問題に取り組んだときは、「見たよ」という検印だけでもOKとのことでした。

ポイント2は、毎日出さなくてもいい、たとえば1週間に2回出すというやり方です。そうすれば、1日に出すのはクラスの半分ぐらいになります。その中から、返事を書く必要が出てくるのは、「暮らしや生活」を書いてきた残りの十人ほどになれば、継続しそうな気がしませんか。

そして、大切な3つめのポイントは、返信の書き方です。最初から「生活ノート」に、深刻な悩みを書いてくることはほとんどありません。アイドルのことやテレビドラマのこと、ゲームのことなどばかりかもしれません。これに付き合うのは、大人としてなかなかむずかしい。しかも、ガンバッテ付き合おうと努力してゲームについての返事を書いたりすると、生徒はさらに喜んでゲーム路線で書いてくるかもしれません。こういうときは、そのテレビドラマやゲーム・ネットを手がかりに、教員が自分の暮らしをさりげなく書いて返すことです。「その番組の時間帯には、先生の家ではご飯を食べていた…」「などと返すのです。そうすれば、「先生はこんな暮らしをしているんだ」と伝えられますし、「このノートにはこんなことを書いていいんだ」「暮らしを書くことって大切!」というメッセージを届けることにもなります。とはいえ、暮らしや生活を見つめて、生活を綴ることになる実践までには、なかなかたどりつくことが難しいと思います。教えてくださった関西の先生は、「そこは粘り強く、こだわっていかなくてはいけないよ」と言われてましたが、私は、生活ノート紙面でしりとりのやりとりのやりとりをしたり、シールを貼ったり(多種多様なモノがあります!)していました。要は、これも教員とのよりよい関係性(信頼によるつながり)の構築と、子どもと子どもをつなげる根幹になる取り組みだと思います。

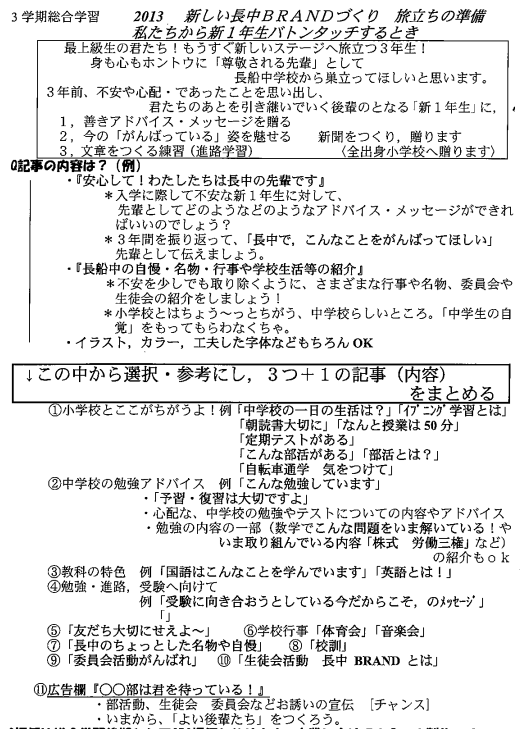

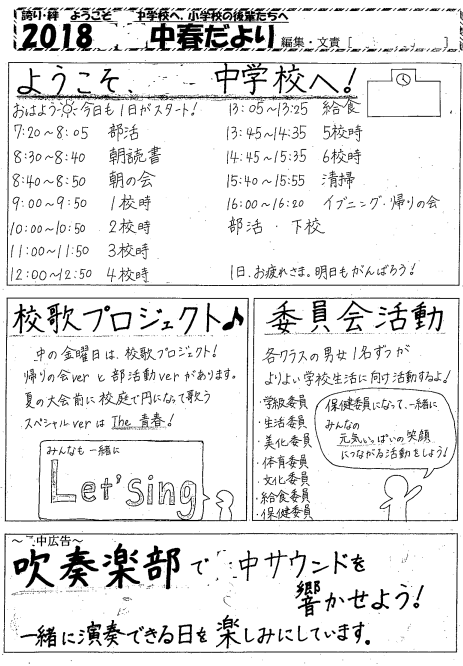

☆247日目(2.20)進級にあたって 意識を高める取組として

3年生に進級する生徒らが、新入生に向けて新聞を製作する予定です。

☆246日目(2.19)私たちの立ち位置について

よくこの「タネ」の話題の中に出てくる教職員の「立ち位置」についてですが、川上康則さん著の「教室マルトリートメント(東洋館出版社)」に、そのあたりを考えるヒントとなる文章に出会いましたので、少し紹介します。(P30~31)『・・・職員室内の会話の中にも、特定の子どもや保護者を揶揄したり、嘲笑ったりするような場面に遭遇することがあります。関係する子どもをまるで自分の所有物であるかのごとく名前を呼び捨てにしたり、からかうようなあだ名をつけて笑いのネタにしたりするような不快極まりない会話を耳にすることがあります。特別支援教育の基本は「他者との違いを認め、相手をリスペクトする」ということです。

相手への敬意。

相手が見て感じたことへの敬意。

相手が考えて行動したことへの敬意。

相手が大切にしていることへの敬意。

相手が背負っているものへの敬意。

敬意を示せない教師の発言は、「他人の粗探し」にしか映りません。結局のところ、他人からも同じ視点で見つめ返されることになるように思います。反対に、相手への敬意にあふれた人から発せられた言葉には、人の心を支え、前向きにさせる力があります。指導を行う立場の前提として、「何を言うか」や「何をするか」よりも「どんな態度でその子の前にいるか」が大切だと思います。・・・』

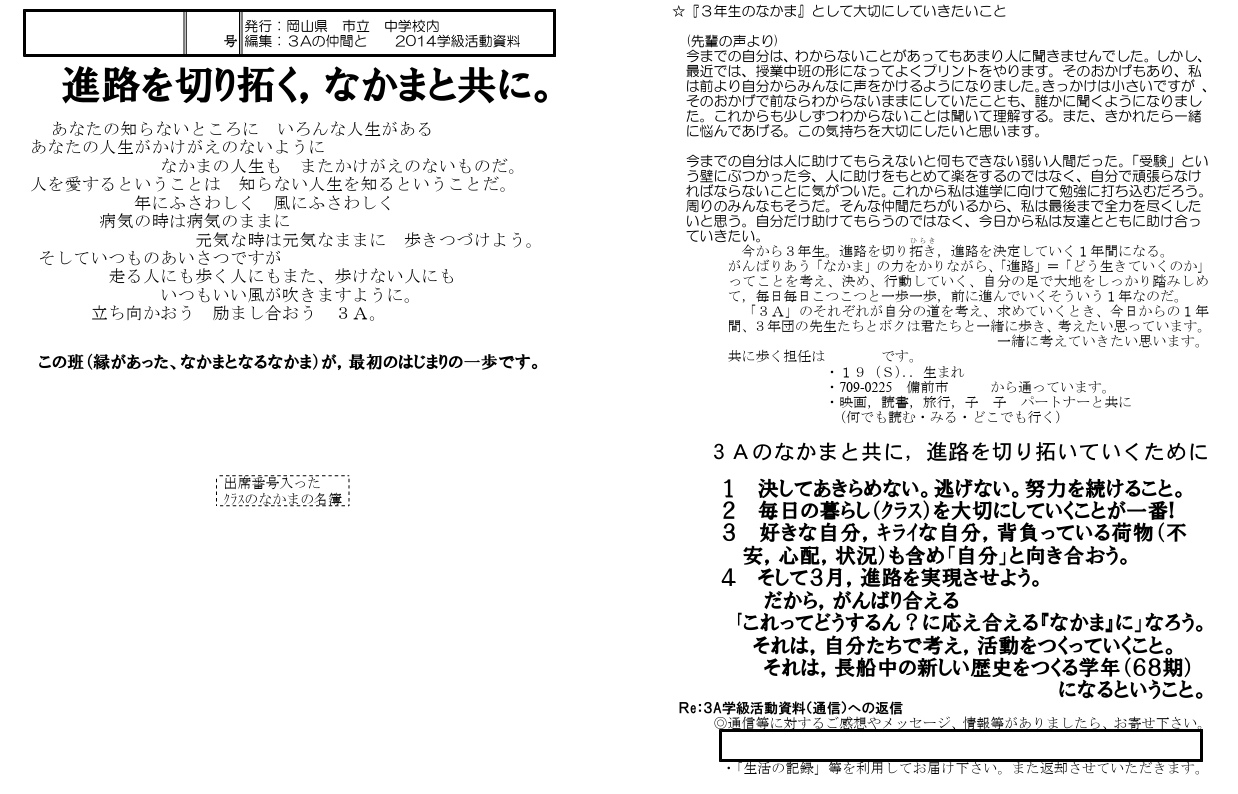

☆245日目(2.18)進路公開ができる集団に

先日、小中合同のケース会に参加して、「自分を見つめ、綴り、語る」とりくみを粘り強くやっていかねばならないなあと思いました。

20代の頃に訪問した大阪の中学校では1年次は「自分」、2年次は「家族」、3年次が「進路公開」として、見つめ、綴り、語る取り組みを行っていました。3年生の進路公開につながる授業の中で、「***高校に進学したい。そして将来は**になりたい。だから今、自分は**したいと思っている。」と語るだけでなく、「自分の悩みや葛藤、親の思いや願い、家計や経済的なこと」を語り、クラスの仲間から熱くて真剣な応じ(返し)がありました。

「進路公開」というのは、自らの進路(多くは高校進学)をクラスの仲間の前で公開していくことです。しかしカタチを真似して、生徒どうしがつながりあっている集団だと思ってしまうのは危険だと思います。発表する子が、自分の暮らしをみつめ、自分をとりまく人々の願いを受けとめ、自分自身の可能性を高めるための進路を求めたことを語り、その発表を聞く側の子たちは、発表する子の暮らしに思いを馳せながら、強い声援を送る…ことが出来るためには、教職員集団が、クラスの日常の中で、自分を語り、聴き合う実践の積み重ねしかないと思います。ゆえに、「進路公開」というのは、お互いの暮らしや思いを知らない者どうしの学級集団では成立しない取り組みとも言えます。すなわち「進路公開」の時間が大事なんじゃなくて、それまですごしてきた日々で、どれだけ本気で隣に座っている仲間のことを知ってきたかが必要なのです。「クラスの仲間の語りに真剣に応じる文化」を作っていくことが「真のつながりのある学級集団づくり」ということです。

併せて、自分のことを語り、仲間のことを知ることのできる「朝・帰りの会」の時間がほとんどナイ、ある学校の教育課程表をみることがあり、とても気になっています。朝の会は「連絡」するだけの時間ではないのにねえ。「学級集団づくり」はどこでするのか?もう必要ないのか?と思ってしまいます。

☆242日目(2.17)「これくらいできないと困るのはきみだよ」?を教員としてどうとらえます?

『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(ISBN: 9784491055527:勅使川原 真衣/編著、野口 晃菜・竹端 寛・武田 緑・川上 康則/著)をS氏から「読め!」と言われて読んだ感想の一部です。・・・『教育現場(日本社会)に蔓延する(残滓?ではないか)能力主義について問題提起をしています。 「生徒・教師」という立場を置いといて、「人間である」という前提に立つと、安易に正論をぶちかまして学校現場を批判するのではなく、モヤモヤと葛藤する中で望む方向へ前進していくしかない(語り)対談になっているような気がしました。教育現場での変革は、トップダウンで一気に進むわけでなく、教育現場最前線の者が少しずつ、変えていくしかないとも思いました。(もちろん研究者や多様な方々と連携・協働は不可欠です)

また、日常的に子どものかかわる者のひとりとして、「子どもにかける言葉がいかに大切か」そして、その言葉を紡いでいくためには、「学校教育の中であたりまえ」と思っている言葉がけの内容をも見つめてみようと思ったのでした。社会や労働にある「能力主義」について、学校教育の中にある「望ましさ」(教職員の多くの場合は無自覚の指導・支援のカタチでの「望ましさ」)の背景にどんな傷つきや焦りがあるのかを探り、「能力主義」を捉え直すきっかけとなりました。』・・・まったくまとまらない文章なので、参考に、出版社の「本書からわかること」を記します。

環境や関係性を無視した能力観の果てに

社会では、日々さまざまな能力の必要性が訴えられていますが、それらは非常に移ろいやすいものです。労働の世界に目を向ければ、「新卒で必要な能力」が時代とともに移ろいますが、能力とは個人に宿るものではなく、その発揮は本来、環境との関係に左右されます。そして、労働の世界とは切っても切りはなせない関係である教育の現場でも、「コミュニケーション能力」「非認知能力」「指導力」という表現に、こうした一元的な能力主義の片鱗を見つけることは難しくありません。例えば、「これくらいできないと困るのはきみだよ」。言ったり、言われたりしたことのある人は多いでしょう。学校で相手や自分に「これくらいできないと困るのはきみだ」と言いたくなるときには、どのような社会で生きることが想定されているでしょうか。

「これくらい」が規定する社会は存在するのか

本書の編著者である勅使川原さんは、「能力とは個人に宿るものではなく、他者や環境との関係の中で発揮されるのではないか」と提案します。そして、一元的な能力主義を脱するためには、個人がすべての“能力”を身に付けて「強い個人」として生きることを目指すのではなく、強さと弱さ、とがりや特性を組み合わせて生きていくことを目指すほうが大切なのではないかとも考えます。本書では、「これくらいできないと」に表現される焦りが、昨今の学校をめぐる状況への合理化として表れているのではないかと仮定し、どうすれば一元的な能力主義という“自縄自縛”をほぐしていけるのかを議論します。

「学校だけが変わったって意味はない」?

「学校がいくら個性を大切にしても、その先で生きていく社会が変わらなければ、結局困るのは子どもたちではないか?」――こうした不安も生じるかもしれません。しかしながら、不登校児童生徒が30万人を超える今、このまま進んでいったとして、学校は子どもたちにとって、そして先生にとって、どんな場所になりうるでしょうか。私たちは、なに「から」始めていけそうでしょうか。4つの語り合いを通して、学校にある大人や子どもの傷つき・葛藤をつぶさに見つめながら、糸口をいっしょに考えていくための1冊です

追記(映画もそうですが、本も読み合って感想を語り合う「読書会」に、30年も前に連れて行ってもらったことを想いだしました。古そうで新しい「読書会」かもしれません。しましょう。)

☆241日目(2.14)働き方の改革の検証軸は??

授業公開ありがとう 研究協議ワクワクは大事

2019年に、文科省は、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方 改革に関する総合的な方策について(答申)【概要】 (平成31年1月25日中央教育審議会)で、学校における働き方改革の目的を4つあげています。

〇 これまでの我が国の学校教育の蓄積はSociety 5.0においても有効であり、浮足立つことなく充実を図る必要。これまで高い成果を挙げてきた我が国の学校教育を維持・向上させ、持続可能なものとするには、学校における働き方改革が急務。

〇 ❛子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする❜という働き方の中で、教師が疲弊していくのであれば、それは❛子供のため❜にはならない。学校における働き方改革の目的は、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること。

〇 志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、そのためにも、学校における働き方改革の実現が必要。

〇 学校における働き方改革を進めるに当たっては、地域と学校の連携・協働や家庭との連携強化により、学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化を図ることが大切。

どのように「目的」を読み取り、いま(2025年)どのように進めているか。検証軸としての〈私たちの教育活動・教育実践はどう高まっているのか?!を考えさせられる校内授業研究会でした。公開授業ありがとうございました。またみんなで、もっと語りましょうね。

☆240日目(2.13)授業公開ありがとう 研究協議わくわく

先日、第2回校内授業研究会を行い、授業や学級づくりについて協議しました。働き方改革で生み出した時間は、子どもたちに向き合うための授業研究や仲間づくりの創出につながらなくてはいけません。貴重な授業公開と研究協議の時間でした。学びあった内容を今後の学校(仲間)づくり、教育実践に生かしていきたいなあと思います。いくつか、人権教育での仲間づくりの視点でいくつか記します。

○グループ学習での学びが成立しているかどうかを、しっかりと見取っていきたい。

・見取りの基本は、協働学習をしているグループの机にしゃがみこんで、子どもたちのやりとりに耳を傾け、子どもたちの動きを目で追い、最初から最後まで聴き取ることだ。残念ながら最初から最後までくっついて聴くことは授業者は出来ないが、その代わりの自校の他教員がそれぞれのグループに分かれて入り、「学びが成立したか」どうかを丁寧に耳を傾けるしかない。参観授業で、生徒の机間を歩き、ノートやプリントをチラリと視ても分かることは少ないのではないかな。(授業参観者として何を視ようとしているのか)

○協働学習への道は険しいけれど一歩一歩。

・4人のグループにして、適切な課題を与えるだけですぐに協働学習が成立するわけでないことは誰もが知っている。グループでの協働学習を成立させるためには、複数人での会話(話し方)や聴き方、時間の管理や、声のトーンに至るまで、授業者のモデリングはもちろんだが、より、段階的・継続的な指導が必要だと思う。例えば、一人だけ話すのではなく順番に話すこと、時間内に話すことやまとめること、聴きあうことや話し合いの心地よさを味わうこと、表現技法(話法)を豊かにさせること等、全教科領域の強みを生かしながら、「多様な学び方」の指導や支援に力をいれたいと思う。(ちょっと次回に続く)

☆239日目(2.12)発表(表現)って、どう育む?続き

よくプレゼン力と一緒に語られこともありますが、もちろんプレゼンする力を高めること自身が目的ではありません。(プレゼンスキルとは、自分が伝えたい内容を相手に正しく伝えるためのスキルのひとつです。)しかしながら参考になります。プレゼンテーションでは、4つの力が必要だと言われています。

○自分で考える力:プレゼンテーションをする上で、物事を論理的に分かりやすく伝えることは必要不可欠です。一番伝えたい結論とその根拠を聞き手に分かりやすく伝えるためには自分の頭で内容を整理し、まとめあげる力が必要です。

○伝える力:プレゼンでは視覚と聴覚から情報を提供します。つまり、プレゼン資料と話す内容から伝えることを意識することで相手に伝えたい内容を十分に伝えることが可能です。例えば、プレゼン資料において、文字の大きさ・色使い・図形の使用によって重要箇所を目立たせたり直感的に伝えたい内容が分かるように工夫する必要があります。また、伝えたい相手に伝わる声量や抑揚をつけて話し、プレゼンを受ける側がスムーズに理解できるように務める必要があります。

○表現力:伝える相手にとって魅力的に伝わる表現力も大切です。態度や言葉のチョイスから話し手であるあなたの魅力を伝えることができれば、相手に人間性や信頼度を評価され交渉が上手くいくことがあります。例えば、具体例を伝えるときに共感を得られる表現ができる、ポジティブな雰囲気を出せる、応援したくなるような人柄が出せる、など、表現力があるだけで話を最後まで聞いてもらえます。内容を練るだけでなく、魅力的に伝える表現力を磨くことも重要なポイントです。

○ヒアリング力:プレゼンをする相手によっては、求められていることが変わることがあります。例えば、ジュースを売ろうとプレゼンするとき、Aさんは美味しいジュースが飲みたいと思っており、Bさんは冷たいジュースが欲しいと思っているとします。そこでAさんに冷たいジュースはいかがですかと伝えても、すぐには買おうと思いません。どんなジュースを求めているのか探ったうえで、美味しいジュースをプレゼンすれば効果的に相手に商品の良さを伝えることが可能です。相手が何を欲しており、どんな状況にあるのかを引き出すヒアリング力は、プレゼンを行う前に必要なスキルです。

☆238日目(2.10)発表(表現)って、どう育む?

岡山学び工房(学びの共同体についての有志の学習会)での、全国各地の授業実践記録を視ながらの意見交流では、いつも多くの気づきや学びがあります。少し前の勉強会では、中学生徒一人ひとりが学習でまとめた内容を、教壇の前に出てきて発表する映像を視聴しました。視ながら、自分の教育実践を振り返ると、生徒が〈話す、しゃべる〉だけで満足していたような気がして反省しました。発表は「表現」にひとつですが、自分と伝える相手を意識した、より豊かな表現力が高められるような支援や指導をあまりしてなかったような気がします。卒業式などの式典での生徒の答辞等の指導には「表現」の中身を意識した指導・助言をしていますが、日々の教育実践の中での「表現」力を高める支援やサポートをしっかり意識したいと思っています。表現力とは、自分の感情や思考を〈他者〉に分かりやすく伝える力です。文章や絵、声、表情、行動など、さまざまな方法で表現することができますが、必ず〈他者〉を意識させないといけませんね。表現力を高める指導・支援には、以下のようなポイントを押さえることが大切です。

○「書いてみたい」「書かなければならない」という動機づけをする。

○「私」に関わる身近なテーマを設定させる。

○読んでほしい、伝えたい相手を見つける(意識させる)。

○他人に読んでもらう(グループワークをくり返して、他者の目を内面化させる)。

○たくさん話す機会を増やす

今日あった出来事を家族や中学校の友達に話してみて、自分の考えがしっかり伝わるか練習させる

大勢の前で発表する際は、原稿を見ずに話すことや鏡の前で練習することを薦める。聞く側に回って自分の発表を客観視することで、より伝わる内容にブラッシュアップできることを実感させる。練習を重ねることで本番は自信をもって話せる。聴く側も気持ちが伝わりやすい発表に感じられます。

○本を読む・まねることの大切さを伝える

本を読むことで語彙力が増え、自分が伝えたい内容をスムーズに伝える言葉選びが簡単にできるようになります。本はテレビなどの媒体とは違って、難しい言葉や表現が使用されています。様々な本を読み語彙力を増やすことで表現力も上げることにつながります。さらに、話し方が上手いと思った人をまねることも効果的であることを教えましょう。まねはよくない事のように捉えがちですが、「仲間」から学ぶこと(まねぶこと)は学級dくりには必要な視点ですね。クラスの仲間にも伝えることが上手い人がいることを認識させ、自分が話すときにも使えそうな表現や言葉遣いをまねしてみる事で、自分の表現力を効率的に上げることが可能なことを共有できるクラスの「仲間」はステキですなあ。

○作った文章や資料を何度も推敲

資料作成の練習をすることも表現力を磨く1つのポイントです。PowerPointやGoogleスライドなど、生徒たちは、作成する機会はどんどん増えましたが、〈他者〉を意識し、教員の指導・支援や、仲間どうしのアドバイスが、よりよい資料作りにつながる体験をどんどん増やしましょう。続く

☆237日目(2.7)みんなで生徒を支える体制づくり③

まとめたものがみたいとリクエストがありましたので、提示します。

☆236日目(2.6)みんなで生徒を支える体制づくり②

前回に続き。

『対象の児童生徒と身近に接する支援員は、障害に関することや支援の仕方について質問を受けることがあります。こうした場合、当該児童生徒の発達の段階や、障害受容の状況等を踏まえた上で適切に答える必要があります。したがって、当初の打合せにおいて、どのように伝えるかについて、学級担任や特別支援教育コーディネーターと十分打ち合わせておく必要があります。同時に、支援の対象ではない児童生徒からの質問に対しても答えられるようにしておきます。対応の仕方を一概に言うことはできませんが、基本的には、

・対象となる児童生徒の個人情報の取扱いに十分留意する。

・対象となる児童生徒の自己評価が低下しないようにする。

・友達と差別・被差別の関係にならないようにインクルーシブの視点を大切にする。などのポイントを押さえ、一人一人の状態や学級の様子に応じた接し方をする。

年度当初の学年集会等を活用した取組(表明・発信)、日常的・持続的な発信を積極的に行いましょう。

☆235日目(2.5)みんなで生徒を支える体制づくり①

授業のサポートに入り、以前、文章にまとめた「支援さんとの協働」について一部を記します。

『支援員の役割は、対象となる児童生徒の支援が第一義的な役割であることは言うまでもありません。しかし、対象となる児童生徒への支援の形態は様々であり、他の児童生徒とかかわりを持つことも少なくありません。子どもと子どもを「つなげる」視点での支援が重要です。したがって、学校生活の様々な場面で支援員がどのように動いたらよいか、他の児童生徒への接し方・つなげ方も含めて、事前に学級担任と十分打合せておくことが大切です。また、障害のある児童生徒が通常の学級の中で必要な支援を受けて学校生活を送っていくためには、周囲の児童生徒の理解が不可欠です。一人ひとりの学び方が違うことや支援を必要とする人もいることなどを取り上げながら、児童生徒の発達段階を踏まえて、支援員が何のために教室に入っているのか、どのような役割を果たすのかなどについて説明し、支援を受ける本人以外の児童生徒も支援員について理解しておくことが大切です。』続く

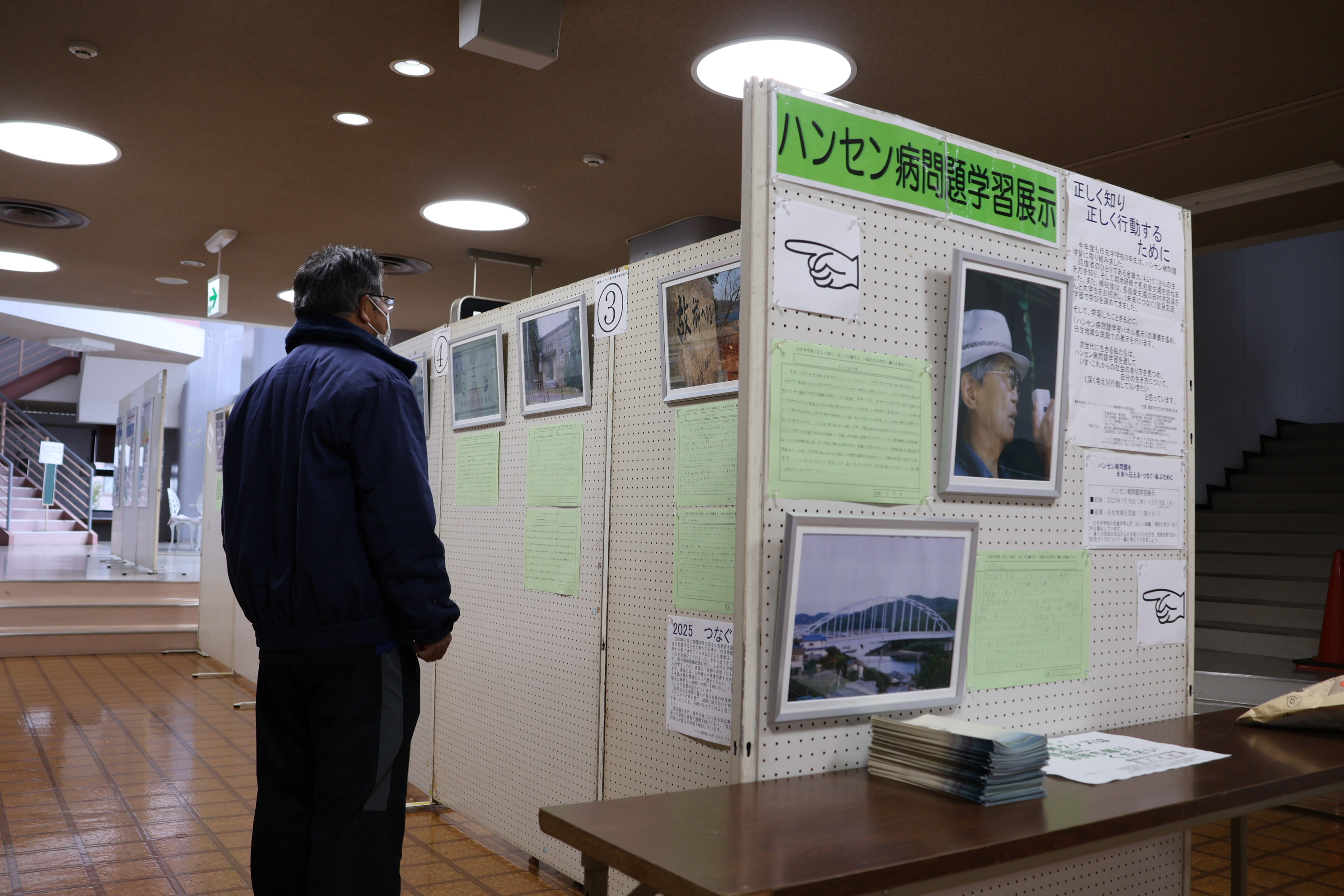

☆234日目(2.4)綴る 書く まとめる って

今年度も三年生は、ハンセン病問題に関する多様な学習の中で、まとめの1つとして、「パネル展示の説明文」づくりに取り組みました。 2月18日まで日生地域公民館で展示中です。

さて、生徒らは、金さんの生き様(よう)に出会い、視覚教材での学習に、フィールドワークで視たことや感じたこと、大学生との交流を重ねて、説明文を作成していきました。その中には施設の説明だけでなく、その中でもうひとつ大切にしていることは、パネル展示を観られる方々へ「伝えたい、私の願いや思い」を記することです。これがなければ、傍観的な第三者の視線に陥りやすくなり、批評家のような施設の説明で終わるおそれがあります。記することで、「自分の立ち位置が〈自分事(ごと)〉」にスライドすることになると思います。

子どもたちが思考して書くのは、〈学習者としての思い・伝えたいメッセージ〉なのか、単に〈感想〉なのかで、大きく変わってくるなあと感じています。私たちは「記す」ことに、より丁目的や意図を明確にして、望んでいかねばなりませんね。それが、子どもたちとってさらに深まりのある学びにつながっていくと思います。「感想を書きましょう」の指示だけでは、深化は起こりませんな。モデリングも併せて、ていねいにていねいに。

☆233日目(2.3)『こんにちは 愛生園」から考えたこと③

まったく私見です。他のマンガですが『この世の片隅に』は、同じ職場の方に薦められて読みました。第二次大戦中の呉のまちを中心に生きるスズさん(主人公)のお話ですが、読了後なぜか、スズさんが年を重ね八十歳ぐらいになっても凜として暮らしている姿が目に浮かんだのです。戦後80年となりますが、呉のまち、広島のまち、生きてきた人々が、今現在とつながっているような感覚をもった作品でした。ハンセン病問題もしかり、「過去と今・未来とをつなげる」ことが、様々なところでテーマとして掲げられて、様々な取組がされていますが・・・。ハンセン病問題に関する記録や写真を、ていねいに画として読み取りことばを重ねた本作品は、生きてきた人々を、「いま」につなげ、未来へもつなげるのではないかなと思いました。

☆232日目(1.31)『こんにちは 愛生園」から考えたこと②

6話の「綴り方」について。近年のデジタル化、GIGAスクール構想の中で、新しい学びのスタイルが進んでいます。(それはよいことですよ)しかし同時に、学校現場では、「書くこと自体」はどんどん減り、それに伴って「書く」意義や意味がとてもあいまいなものになっているような気もします。私は、91年に教員となり、同和教育(現在の人権教育)の中で「綴りかた」に出会うことができましたが、「綴り方」が育んできた優れた教育実践や、理念だけでなく、言葉自体の知らない若い方も多いのではないでしょうか。何が言いたいかというと、「綴る」ことをやっぱり大切にしきたいなあとマンガを読ませていただき、あらためて思うのです。GIGAスクール構想でもタブレット等を活用するスキルUPが目的となってはいけません。6話の中にもありましたが、学校教員の視座でみると、それは、単に文章を「書かせる」だけでなく、教員の視座、事象の捉え方についての助言・アドバイス、指導や支援のみならず、どのような言葉かけでその作品を本人に還すか、また、クラスや仲間に還していくか。受容(まるごと受けとめること)ができる仲間集団(反差別の集団づくり)をつくれているか、などなどを同時に考えなければならないよなと、改めて確認しました。教育改革の名のもとに、様々な手法やスキルやメソッド?などがもてはやされている感もありますが、「綴る」ことを通して、「見つめる」「語り合う」「つながる」教育の原点に立ち戻って考りたいとえようと思いました。

また、入所者の方々の「綴ったこと」は、その当時、社会や世の中を大きく動かすことはなかなか難しかった時代(正しい知識・理解不足)だったかもしれませんが、今現在、あらためてその価値は大きいと思います。私たちも小中学校の教員仲間らで、新たなハンセン病問題学習の授業ポログラムを考えています。もちろん、入所者の方々の生き様(よう)に学ぶハンセン病問題学習です。金泰九さん、『虎ハ眠ラズ』、『我が八十歳に乾杯』などを活用した教育実践はこれまでもたくさんありますが、「いま・これから」のためにあらためてつくりたいと考えています。そしてもう一つは、昨年度、徳田靖之弁護士(国賠訴訟の弁護団長)さんのお話を聴いて、黒川温泉での宿泊拒否の出来事をもとに、救らい思想(人の無意識の中にある、「かわいそう」な人たちへの救済、差別)をのり越える学習プログラムをつくりたいとも思っています。あれもこれもすぐには作れませんが、私の覚悟です。

☆231日目(1.30)

『こんにちは 愛生園」https://note.com › asanonoi

子どもたちと読みたい素敵なマンガを、知り合いから薦めていただいた、子どもたちと読みたい作品です。紹介してくれたIさんに返信した内容の一部です。(感想)

私は、2000年に初めて長島を訪れ、入所者の金泰九(kim teagoo)さんに出会い、縁あって、金さんの愛生園フィールドワークのお手伝いをさせてもらうようになりました。金さんが亡くなられた後も、小学生、中学生、保健の先生、様々な方々の現地研修に同伴して、園内を歩いて歴史的な場所や出来事、ハンセン病問題について話をしています。いつも現地研修のお手伝いを終えるとホッとしますが、同時に自己嫌悪というか、いつも同じ問いが頭の中をよぎります。それは、「当事者でない自分が、何を語れるのか?」です。療養所の歴史の中には、今の社会では想像もできない出来事(入所者のくらし・生き方)がたくさんありますが、そこから強烈なインパクトのある事象を、あたかも分かったかのように、「エピソード」として取り上げて、現地研修に来られる方々に話し(驚いてもらう)ようなことに自分はなっていないか?という猛省です。だから、減り続けている入所者数や平均年齢も軽々しく言うべきことではないかなあと思っています。現地研修に来られるグループの研修の目的や理解状況によっては伝えないこともあります。ハンセン病問題に関心を高めることを「煽って」はいけませんね。

ようやく、最近は、(二時間程度のフィールドワークのプログラムですが)、一緒に歩く時間には、自分自身のハンセン病問題への今現在の向き合い方と、金泰九さんが存命中に常日頃言われていたことや教えてもらったことを話すしかないなあと思っています。長島は観光地でもありません、観光ガイドでもなく、当事者の証言でもなく、自分の「立ち位置」をいつも確認しながら、今後も現地研修のお手伝いをしていこうと考えています。

例えば、現地研修の終わりには、「今日は、ハンセン病問題の歴史のほんの一端の学習でした。どうかまたいらしてください。金さんはいつも「またおいで」と笑顔でお別れしていました。そしてもうひとつ。ハンセン病問題を政治的・社会学的に論じた本もたくさんありますが、たくさんの入所者の方々が、自分の生き抜いてきた人生を本や記録で著しています。ぜひ、ハンセン病問題を「入所者が歩んで来られた生き様(よう)」から、深く、思考してほしいと思います。」と付け加えています。とても前置きが長くなりましたが、こんにちは 愛生園」のマンガの中に描かれた入所者一人ひとりが綴った(残した)「語り」「コトバ」から、私たちは、療養所でのリアルな生き様(よう)を丁寧に読み取り、学んでいくことがこれから益々重要になってくると感じています。世界遺産への登録の取組の中でも大きなキーワードになってくると思います。名もなき人々(大切な名前はもちろんあります)の聲を聴き、それを伝えていく活動を、私も私の方法で、微力ながら進めていこうと思います。

☆230日目(1.29)人権教育実践の中での仲間づくり(続き)

新しい教育要領や学習指導要領には、これまでなかった「前文」が加えられ、そのなかで、これからの学校には一人ひとりの子どもが、「自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と述べられています。

ここに示されている子どもたちに育みたい力は、これまで私たちが人権教育を通じて子どもたちに育んできた力と重なるものです。生まれ育った環境や障がいの有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもたちが意欲的に学び、夢や希望を実現できるようにしていくためには、学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの自尊感情を高め、多様な人と協働しながら、人権が尊重される社会づくりに主体的に参画する力を培う必要があります。そして、

その取組は、これまでの同和教育の理念や成果、手法を踏まえ、教育的に不利な環境のもとにある子どもを中心に据えた「仲間づくり」を基盤とすることが重要です。

あらためて

◆「仲間づくり」の目的

めざすべき「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある人権問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。

◆「仲間づくり」の視点

「仲間づくり」は、こうした目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。そのうえで、どのようなことを大切に取り組んでいけば良いか、これまでの成果などを踏まえ、ポイントを紹介します。

①子どもの生活背景をつかむこと